1995 : Tri Repetae

Autechre

1995: 1000 Fragments

Ryoji Ikeda

池田良治

1997 : Come to Daddy. Aphex Twin

Chris Cunningham

克里斯·坎宁安

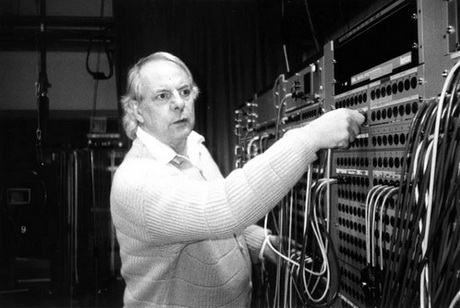

1992 : Helikopter Streichquartett

Stockhausen

卡尔海因茨·施托克豪森

注:图片及翻译信息部分来自网络

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。

1995 : Tri Repetae

Autechre

1995: 1000 Fragments

Ryoji Ikeda

池田良治

1997 : Come to Daddy. Aphex Twin

Chris Cunningham

克里斯·坎宁安

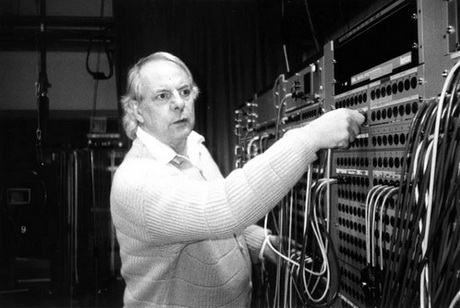

1992 : Helikopter Streichquartett

Stockhausen

卡尔海因茨·施托克豪森

注:图片及翻译信息部分来自网络

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。