提诺·赛格尔(Tino Sehgal)

提诺·赛格尔(Tino Sehgal)1976年出生于伦敦,英裔德国艺术家。

赛格尔的艺术创作以“情境建构”为核心形式,由一个或多个表演者按照既定脚本在展览空间内现场排演,用非物质的形式制造某种氛围。

2005年,他代表德国参展第51届威尼斯双年展国家馆,成为威尼斯双年展历史上最年轻的国家馆艺术家代表;2010年,他在纽约古根海姆博物馆的圆形大厅举办个展,同样是古根海姆圆形大厅历史上最年轻的个展艺术家。

赛格尔的作品在国际各大核心艺术机构展出,包括埃因霍温Van Abbe美术馆(2004)、波尔多当代艺术馆(2005)、伦敦ICA(2005、2006、2007)、布雷根茨美术馆(2006)、汉堡艺术协会(2006)、法兰克福现代艺术博物馆(2007)、旧金山沃蒂斯当代艺术中心(2007)、沃克艺术中心(2007)、Villa Reale(米兰的最有名的历史建筑之一,2008)、斯德哥尔摩Magasin 3美术馆(2008);并受邀参加莫斯科当代艺术双年展(2005)、泰特三年展(2006)、里昂双年展(2007) 以及第13届卡塞尔文献展(2012)等。

2012年,泰特现代美术馆邀请赛格尔创作漩涡大厅的年度项目,是该项目自2000年启动以来的第一个现场作品;同时,他还是2013年第55届威尼斯双年展主题展艺术家金狮奖得主,特纳奖的四位提名艺术家之一。

艺术家作品

提诺·赛格尔在第55届威尼斯双年展上展示“现场演出”

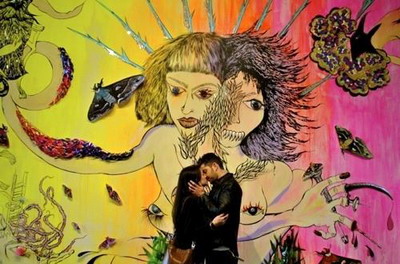

提诺·赛格尔在伦敦泰特现代美术馆排演作品《这些联系》

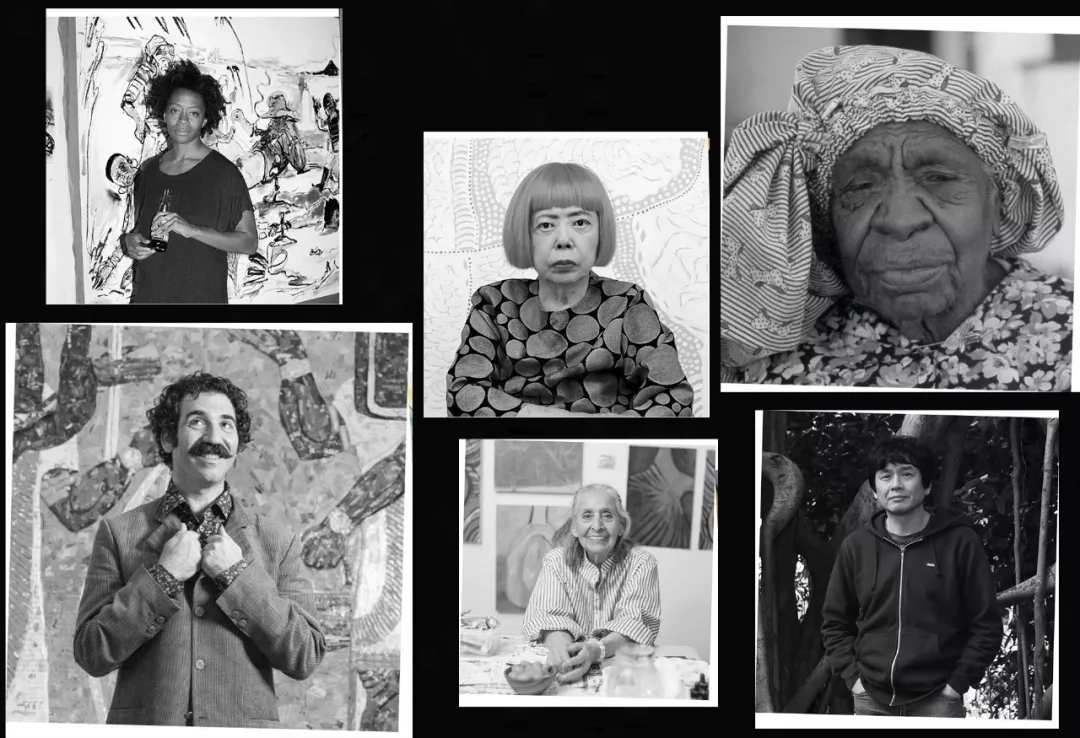

提诺·赛格尔和他为作品挑选的小“阐释者”

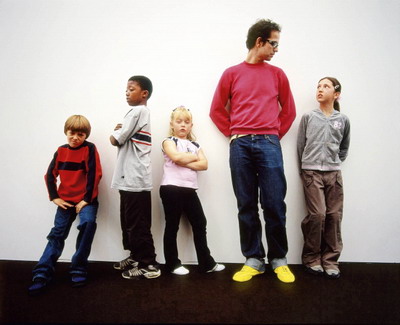

2006年第四届柏林当代艺术双年展提诺·赛格尔行为表演作品《吻》

提诺·赛格尔作品《吻》(Kiss)

《吻》(Kiss)

提诺·赛格尔作品“These Associations”

尤伦斯当代艺术中心(UCCA)“提诺·赛格尔个展”,2013

提诺·赛格尔作品《吻》(Kiss)

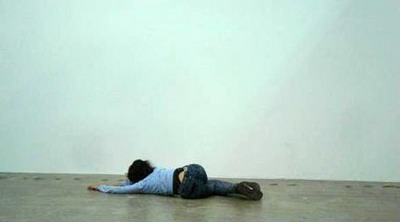

提诺·赛格尔《这个进程》(This Progress)

提诺·赛格尔

“催眠者”提诺·赛格尔

来源:三联生活周刊

作者:曾焱

展厅空荡无物,一道门将它封闭,里面发生的场景外面无从知道。观众在门外排队候场,每隔一段时间放行一人。当我步入展厅,一个八九岁的小女孩迎上来,介绍她自己,告知这里正在展出提诺·赛格尔(Tino Sehgal)的作品,询问我是否愿意跟她一起进去。在我应允后,小女孩请我回答一个问题:“什么是进步?”我回答后,小女孩陪我往前走,将我领到一个二十来岁的女生面前,并将答案转述给她。女生继续提问,仍然是关于“进步”概念的讨论。接下来的一段路程,我被传递给一位中年男子,他用自己的经历,质疑、反驳我的答案。最后是一位老人,在我的要求下,她讲述了自己到北京来的经历,我在她的故事中结束了这次参观。

整个展览就是我作为观众,在现场情境下,和不同年纪、不同职业的“阐释者”之间的对话,身体、语言、互动,行进的过程以及其间的细微心理变化构造了这件作品。“什么是进步?”孩子最开始迎上来问的这句话,是作品中唯一事先固定的内容。瞬间,在没有任何预示的情况下,观众被拖离日常生活中的人际关系程序,直接面对问题的本质。

觉察。激发。顺从或抗拒,真实或表演。提诺·赛格尔说:“我们自己,以及感受我们的每个人,每次行为,都是艺术的‘阐释者’。”当阐释者改变,或是观众改变,作品都可能重组。

提诺·赛格尔这次带到北京尤伦斯艺术中心展出的两件作品——《这个进步》和《这个变化》,形式上差异很大。《这个进步》用了两年时间创作,2010年艺术家曾在纽约古根海姆博物馆展示过,引起轰动。当时他把那个著名的螺旋式大厅清空了,不留任何实物展品——通常我们所熟悉的绘画、雕塑、录像或者装置之类,现场只剩下几个人,也就是他称之为“阐释者”的表演者和观众,以及发生在他们之间的或长或短的对话。在《这个进步》隔壁空间里进行的《这个变化》,用了6年时间创作。那是全然在黑暗中的一群舞者,构造作品的是他们数小时不间歇的身体律动和人声呼诺。与建立在互动前提之上的《这个进步》不同,后者和观众的关系比较自由,观众可一直旁观,也可选择随时进入和退出。

提诺·赛格尔并不认同他的作品是通常所说的行为艺术。他强调自己的创作不涉及任何有形的物质,即是一种非物质形态。“我不是一个传统意义上的艺术家,因为我创作出来的东西并不是一个物品。”事先没有文本,过程中不以任何正式方式记录;作品从情境差异而言转瞬即逝,但却可以通过排演而复制、移植甚至出售。据国外媒体报道,纽约MOMA以五位数的价格收藏了他的作品《吻》,收藏方式也比较特殊:没有书面协议,通过有公证人在场的口头约定来达成。

2013年刚刚被第55届威尼斯双年展颁授金狮奖的提诺·赛格尔,这几年在世界各大双年展和美术馆展览中都炙手可热。他的作品被很多重要艺术机构展出,其中包括英国的ICA、泰特现代美术馆,法国的东京宫,德国的路德维希美术馆,美国的沃克艺术中心等。2005年,提诺·赛格尔代表德国参展第51届威尼斯双年展,成为历史上最年轻的国家馆艺术家。2006年他获得古根海姆博物馆的雨果·博斯奖(Hugo Boss Prize)提名,并在2010年成为该馆最年轻的个展艺术家。2012年,泰特现代美术馆邀请他创作了著名涡旋大厅的年度项目《这些联系》,馆长克里斯·德尔康曾在接受本刊采访时说,那是该项目启动12年以来的第一个现场作品,也意味着涡旋大厅当代艺术的未来转向:我们对艺术的表达不再局限于物质的形式。

1976年,提诺出生在伦敦。他的母亲是德国人,父亲是英裔巴基斯坦人。但更多时候,他在德国求学和创作,杜塞尔多夫和柏林是他常年生活的地方。他从洪堡大学得到政治经济学的学位,也在埃森学习过舞蹈,却从未接受过专业的美术训练。1999年,提诺作为编舞者创作了一个舞蹈,名为《二十世纪的二十分钟》,这是他最早的个人作品,时长55分钟,由全身赤裸的舞者表演20种不同的舞蹈类型。不过直到和艺术策展人霍夫曼(Jens Hoffmann)相遇,他才开始转向当代艺术,并于2002年在法国南特以“身体雕塑”(Living Sculpture)一《吻》成名。在这件作品中,已经出现了他后来的基本元素:空无一物的场地,经过他培训的表演者——那时还没有提出“阐释者”的概念,持续不断的现场表演。他坚持只使用自己熟悉的“材料”:身体以及身体通过行为所带来的仪式感,有评论者称之为“人类的能量”(Humain Energy),其实也具有相当的“巫性”。

提诺·赛格尔对身体、声音和遭遇式情境的极端强化,使得他像是一个闯入当代艺术领域的“催眠者”。他实现作品的有效程度取决于观众的主观配合,而美术馆这个空间就如同弗洛伊德诊室里的“长沙发”,自愿进入意味着接受“催眠者”的契约——只有沉浸其中、隐藏自觉,才可能进入被指定的场域并强化被建构的关系。

这样看来,美术馆或者艺术展览期间的表演空间其实是他作品生魅的前提。美术馆已经部分承担起了控制当代社会的功能,提诺对此有机敏的观察和阐释:“如果让我选择一个措辞来表达博物馆,它是一个和现实存在一定距离感的、但又是基于现实的这样一个场所。也正是因为博物馆的这一特色,我觉得我在进行讨论的时候特别有意思,博物馆给人一种很解放、思想很开明、可以让我们在这里交流的一种权利。”

筛选“阐释者”是另一个前提。提诺说,他选人的标准非常简单:让助手到外面和人聊天,如果聊的时候觉得这个人很有意思,能问出有意思的问题,就会招募他成为表演者。但简单背后有大量的细节把握。北京展览9月底开幕,和提诺长期合作的两个制作人在6月初就到了尤伦斯艺术中心,和策展人一起面试了近500人,最后留下100个左右的志愿者——提诺称之为“阐释者”。他们四人一组,每组都有孩子、年轻人、中年人和老者。表演者的职业身份也不确定,有小学生、在读大学生、艺术工作者、教师、退休老人等等。这些人经过培训后,展览期间每天轮换工作6个小时或者3个小时。为了掌控作品时间长度,两个制作人俯身在尤伦斯中心的二楼,连续数日观测观众人数和停留时间,据此来设计调整空间面积和参观动线。

提诺在伦敦泰特现代美术馆现场表演作品《这些联系》时,策展人曾把这种对隐形人力的精密寻找比喻为“找到社会的横截面”。

“每一阶的人年龄有一定差异,这体现出的就是时间上线性的一种发展。”提诺说。

提诺·赛格尔

我和“阐释者”

——专访提诺·赛格尔

“我的作品就像任何群体运动一样,比如足球、篮球,规则设定,人数也设定,但其中还有很多即兴发挥的成分,我并不知道每一刻会发生什么事情。”

三联生活周刊:你最初开始艺术创作的时候,为什么选择了现场表演这种方式?和你的个人经验有什么关系?

提诺·赛格尔:我最初是学舞蹈的,在做这类东西之前,我做过舞蹈和戏剧作品,所以现在我做现场表演就比较多。之前我还学习过政治经济学,所以我的作品会较强地偏向政治性,这点在《这个进步》中就有所体现。

三联生活周刊:在这件作品中,你提到了“interpreter”(阐释者)的概念,它等同于“actor”(演员)吗?当“阐释者”进行表演的时候,作为艺术家你的角色是什么?

提诺·赛格尔:“interpreter”这个词,在法文、德文里的意义和在英文中不太一样。在法文中,无论是戏剧演员的表演还是舞蹈演员的歌唱,只要是在做一个事情来表达某种意义,都可以叫作“interpreter”。而英文的“interpreter”,以及中文的“阐释者”,所表达的意义都更狭义一些,它在作品中也有“player”(参与者、玩家)的意思。

《这个进步》整个作品的概念是我设想出来的,我会帮他们进行排练,我的角色就好像戏剧的导演或者编舞家,只是这些事情不在剧场或舞蹈场地进行,而是发生在美术馆这样一个环境里。我做这些已经有12年了,由于经验,我可以保证“阐释者”的行为是可控的,但他们的话语、行为却并不是严格安排好的,他们是自由的。我的作品就像任何群体运动一样,比如足球、篮球,规则设定,人数也设定,但其中还有很多即兴发挥的成分,我并不知道每一刻会发生什么事情。我们只是规定不能漫谈,谈话内容要和“进步”有一点关系。

三联生活周刊:在一个美术馆空间里构造这种对话情境,你的主要动机是讨论社会问题,还是为了对某种美术馆的观念进行一种颠覆或改变?

提诺·赛格尔:从过去的几百年到现在,我们从事的很多活动都包括这样一个方面,一种所谓的距离感。比如我们看电视、去听音乐会、看歌剧、看电影,都会意识到自己和所看的东西之间存在的距离,然后以此为基础做出判断。但是,很多社会活动其实是一个让我们激活自我的过程。我创作的目的就是希望给大家找到一个激活自己的原因。当然,你可以说我去摇滚乐现场,听着也很激动,但摇滚乐现场有那么多人,你充其量是一种集体式体验,就算身体中有某种感觉被激发出来,那也是几百人几千人一起被激发的。而我希望给予的是一种个体性体验。从这个意义上说,它有点像理疗或者训练:能够让你有一种更好的感觉,或者说是不同的感觉,但又是个体的。

三联生活周刊:你对作品从不做任何文本介绍,也不拍照和录像。为什么会对物质实体的存在这么排斥?

提诺·赛格尔:因为我很懒惰。虽然没有这些东西,观众不还是来了么?这些作品在其他国家都展出过,如果把作品拍下来,就好像我要向别人介绍你,却只给人看你的肩膀,那是部分而不是全部。我很注重作品和每一个个体的互动和交流,如果只看视频的话,不太容易有这种感觉,但如果亲自去到现场,每个人都可作为个体来体验作品。

三联生活周刊:你的作品既然没有任何痕迹被保留下来,比如录像、图片,那么你和艺术机构、美术馆的收藏合作以怎样的方式进行?

提诺·赛格尔:举个例子:纽约古根海姆博物馆拥有作品《这个进步》的所有权,这就是说,它想什么时候复制展出、展多长时间都可以,从法律角度上说,我必须同意。到目前为止,我作品被侵权的情况还从未发生过。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。