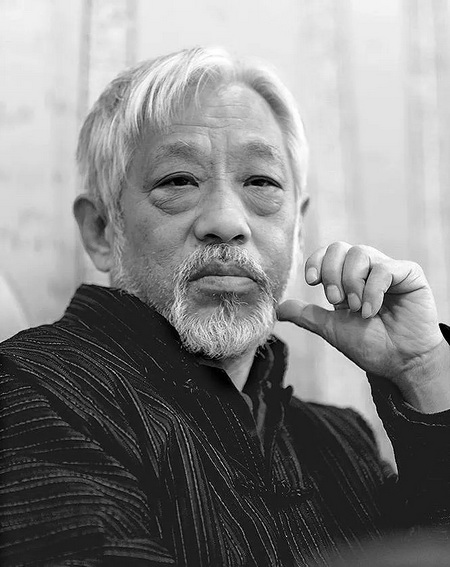

民生现代美术馆《中国当代艺术三十年历程 · 绘画篇(1979-2009)》——栗宪庭

《中国百年艺术思潮讲演录之—— 八十年代:从后文革到后八九》

(中国百年艺术思潮,是我从1993年2月在香港艺术中心第一次开始的系列讲演,文字和图录载1993年《后八九中国新艺术》的画册中,原文为英文。此后在欧、美、日、韩东南亚等国的院校或美术馆,以及中国的云南大学,内蒙艺术学院,陕西理工大学,中央美术学院实验艺术系等院校作过系列或者部分段落的讲座,此稿为2006年11月18日在云南大学讲座时,由艺术学院研究生根据录音整理。)

我讲的八十年代,实际上是把1970年代末期到1990年代初都当作一个 “泛八十年代”整体来看的。因为这个阶段的艺术思潮,与社会思潮的变化密切相关。九十年代中期之后,艺术思潮开始多元和个人化,同时它与社会思潮之间的关系变得暧昧不清了,这个问题我将在《中国走向国际”到“全球化中的中国”》中详细解释。另一方面,整个八十年代的艺术思潮发生和发展,与欧美艺术思潮的资讯密切相关,八十年代中国当代艺术向西方的开放,不是指在世界范围与其他国家当代艺术的交流,而是向过去100年的西方现代美术的历史学习,即它所借鉴的西方现代艺术语言的大致范围:79年-84年,印象派到抽象表现主义;1985年-1989年,达达、超现实主义,以及博伊斯等。到了80年代末90年代初,波普,乃至一些年轻一代的艺术家干脆重新使用了写实主义。但是到了九十年代中期之后,中国艺术向西方艺术史“教科书式”的借鉴现象结束,同时,中国艺术展览和艺术家频频走向海外,中国艺术得以在同一个时空与海外尤其是欧美艺术家进行交流,使中国艺术发生了新的改变,这是我划分“泛八十年代”,和不把九十年代当作一个整体,而是把九十年代中期作为划分新艺术史界限的原因。

八十年代的开始,是从文革结束,1978年中国对外开放,1979年初出现了一些新的艺术现象作为标志的。新艺术现象的出现,就与当时整个社会拨乱反正的思潮相关联。这里我们再回顾一下上一讲《五四美术革命》和《毛泽东艺术模式》,强调一下八十年代艺术开始时的文化针对性。

1919年,陈独秀在《新青年》发表了一篇文章提出打倒文人画,进行“美术革命”,开始了五四以来第一次文化论争,焦点是打倒文人画而引进西方的写实主义。这里我放了两张画,一张是文人画,一张是近代写实主义。文人画是从宋代以后,在反对院体画上发展起来的,艺术家的成分从宫廷画师变成官僚、仕,艺术从“受命”变成个人表达。文人、仕主要是受儒家文化滋养,儒家强调内圣外王,内心要做一个圣人,才可以做好官。事实上官场的黑暗,使很多仕子不能真正按圣人的标准做官,内心实际上很痛苦。所谓“达则兼济天下,穷则独善其身”,官运顺达的时候,可以济天下,官运不顺达就像隐士一样生活。所以文人画为什么以山水、花鸟为主,即使画人物也是一种隐逸的人物,文人画成为他们心灵自我拯救的方式。

1929年,国民党政府做过一个全国美展,展览开幕时,主要组织人徐悲鸿先生写过一篇文章,说这次展览的好处,就是清理了像塞尚、雷诺阿这样的画家,保持了写实主义的整体面貌。这篇文章引起近代第二次文化论争――要现代主义还是要写实主义。那个时候正好是江浙一带产生了小规模的现代艺术运动。由于时代的功利主义需要,当时一些名艺术家都倾向写实主义,以及后来战争的爆发,成为确立写实主义一统天下的重要原因,而且写实主义在后来的发展中越来越政治功利化。

其实,我们在这里,可以发现一个艺术观念上的大循环。先秦孔子提出及此后逐渐确立的“文以载道”,就是艺术可以“成教化、助人伦”的艺术观。到了宋代遇到大的挑战,针对道德化的艺术观念,宋代文人强调艺术只是“聊寄胸中之逸”。到了近代,由于国破家亡的现状,使知识分子起来把矛头对准了文人画个人抒怀的艺术观。整个“五四”的思想家,要求艺术负担救亡救国的政治使命,所以才强调打倒文人画,引进西方写实主义。当时有一个简单的公式就是:写实的就是关注现实的,写意的就是主观的,不关注现实的。当时反对现代主义,也是因为他们觉得现代主义与中国文人画的“得之象外”“出世”的观念有点异文同质的感觉。事实上,当时徐悲鸿等人到西方去学习的时候,西方刚刚发生现代主义,他们没有引进刚刚发生的现代主义而引进了传统写实主义,这是近代一个非常有意思的文化现象,就是中国打开国门向西方开放,本来是想走世界共同的现代化道路,但中国在艺术上没有拿西方最先进的东西――刚刚发生的现代主义,文学、建筑、音乐、舞蹈等几乎所有的艺术领域,在近代都汲取了西方古典主义,而不是现代主义。其实深一层看,这种取西方传统艺术以拯救中国艺术,表面上是引进西方写实主义,骨子里等于又转回到宋以前 “文以载道” 的艺术观上,历史在这里呈现出一个大的循环。

这种艺术观念要求艺术负担唤起大众为政治服务的使命,到延安文艺座谈会时期,毛接受了列宁艺术成为革命机器的螺丝钉,以及艺术家成为一个党的队伍中一员的观点。30年代曾经在上海就有了列宁,以及别林斯基和车尔尼雪夫斯基这种观点的译本,也讨论过艺术的通俗化的问题。但毛找到了更确切的实现途径,通俗化到了毛手里,变得非常具体,就是要艺术家到农村去,向农民的艺术学习,找到为工农兵喜闻乐见的艺术形式。古元在延安文艺座谈会讲话之后,到乡下吸收了民间木刻和民间剪纸的方式,做出一种独特风格的版画。跟我们当时受西方写实主义影响的那种版画已经很不一样,没有了西方版画的强烈阳面和阴面的对比,按古元当时的说法,他按照西方传统木刻作品方法刻出的作品,拿给老百姓看,老百姓说那是“阴阳脸”,很难看,还有的说那些木刻刀法刻出脸象“麻子脸”。他接受了中国民间木刻和剪纸的平光造型的方式。这种方式包括音乐、舞蹈、小说等艺术门类中。我们可以在《黄河大合唱》中看到的,实际上也是用西方古典音乐上的一些语言模式来转换民间音乐的。我曾经看过延安的一些资料,当时冼星海有一篇创作《黄河大合唱》的文章,强调他怎么用西方的音乐结构来改造中国民间音乐。还有当时舞蹈《兄妹开荒》,乃至后来大型舞蹈史诗《东方红》的舞蹈都是从民间改造而来,以及小说《李有才板话》等等。我们70年代以后非常流行的《东方红》,这个歌也非常典型。《东方红》的原生态民歌,旋律非常清楚,但没有特别清楚的节奏感,那是随着民间艺人当时的心情随性情演绎形成方式。但是《东方红》后来彻底变成一个按西方古典音乐语言模式改造的歌曲之后,它的节奏感开始分明,这样便从一个个人化的民歌演唱的方式,转变成一种集体传唱的模式。这是非常重要的“毛泽东艺术模式”一个典型例子。

1952年—53年董希文先生创作的《开国大典》有三个版本。第一张原作品还可以看到高岗。第二幅是修改的版本,1953年高岗被打成反党集团的时候,高岗在画面上被去掉了。这是第三个版本,刘少奇的位置换成了董必武。到了文革的时候,刘少奇被打倒了,72年的时候董希文先生又被叫回历史博物馆来改这张画。另外,我们可以看这幅画基本的颜色的火红和装饰感,是过去我们在看西方,甚至我们在苏联的油画里看不到的,非常年画化的油画风格。董希文先生也是用写实主义的角度来转换中国民间的艺术和风格的。到了1964年,江青代表毛到上海开文艺座谈会,提出了“三突出”。就是在一件作品里要突出主要人物,在主要人物里突出英雄人物,在英雄人物里突出主要英雄人物,这就是三突出。这与毛在延安文艺座谈会上讲话中强调的“源于生活,高于生活”“歌颂光明”一脉相承,到了文革,“高、大、全”“红、光、亮”的作品铺天盖地,自然而然。

一

1980年代的艺术,一开始就是把毛模式作为反叛起点的。我把整个1980年代分成三个时期, 1979—1984年,这个阶段是整个政治上的拨乱反正。在艺术上我们可以看到两条明显的线索,都是针对“五四”到毛模式艺术观念的:一条是对写实主义的反叛;一条是对写实主义的校正。

对写实主义的反叛有这么几个情况可以注意:一个是形式主义风潮。就是西方早期现代主义的影响。二是和西单民主墙一起诞生的艺术。三是新壁画运动。1979年2月份,北京和上海各有一个展览引起大的轰动,一个是北京中山公园的《新春油画风景静物展览》。一个是上海的《12人画展》。这两个展览的相同处,是作品与西方早期现代主义的关系。我们通过这个展览也发现另外一条线索,其实从1930年代起,现代主义的艺术观念一直被压制,作为一股潜流状态一直存在于地下。这是上海《12人画展》的作品。我们可以看到,与印象派、野兽派一直到立体主义这个时期的风格有关。这些风格的形成,与1930-40年代中国早期现代主义运动的艺术家有关联,林风眠、庞熏琹、吴大羽、关良等人相继被打倒,有些还被关进了监狱。但是在他们的身边逐渐地聚集了一些喜欢现代艺术的年轻人,他们从1950年代以后,一直在地下做着现代主义的艺术试验。现在看这些画都没有什么,当时这些画一出来,都是在文革艺术铁板一块的时候,突然从冒到地面上,大家都非常吃惊的。这里引出一个现象,即从1979年开始,直到90年代,中国的现代主义运动,虽然是在向世界开放的背景中开始,但事实上是向西方100年的现代艺术史开放的。一直到90年代中期以后,才发生了根本的变化,它向世界的开放才成为一个在同时空和西方的交流,那么此前的交流,都是和西方的艺术史在对话。

冯国栋的《自在者》很让人吃惊。当时他是一个普通的工人,画一些非常具有现代主义倾向的作品。这是北京《无名画会》的作品。这里面有两个导师级的人物,一个是赵文量,一个是杨雨澍,他们也是从1960年代开始做这种作品,我做过调查,当时北京有一个私人美术学校,这个美术学校当时有两个老师都是从日本留学回来的,都是学现代派风格的。这个承传实际上一直有线索可循,不是凭空画出来的。

诞生在西单民主墙的艺术,影响最大的是1979年的“星星美展”。当时发表率最高的作品是王克平的木雕《沉默》,嘴被塞起来,眼睛被封住。《星星美展》在早期现代主义风格的试验里面,最具创造性,他们把政治――那个时期人们心灵中伤痛的感觉,通过现代主义的语言因素转换出来了。星星美展其实也开创了中国当代艺术与政治之间的密切关系。

袁运生的壁画《泼水节》,现在还在北京首都机场。那时候到处都在画壁画,新壁画运动,我也把它看作是现代主义的一个序曲,是因为这种装饰化和平面化也是对写实主义的一种反叛。大家知道绘画强调平面化,也是西方现代艺术史的一种开端。文艺复兴开始,强调科学,中国“五四”接受西方写实主义也有科学化的因素。达芬奇等人研究解剖,研究焦点透视,企图在平面上制造出一个虚假的三度空间。这是文艺复兴一直到十九世纪,西方油画追求的一个艺术观念。他们后来受到东方艺术的影响,正是东方艺术里面那种平面化、装饰画这种风格,刺激了西方的艺术家。

第二个1980年代的倾向就是对现实主义的校正。它包括两个部分:一个是伤痕艺术;一个是这种生活流和乡土风。“伤痕”的词汇是从文学开始。1978年,一个上海插队知青卢新华写了一篇小说叫《伤痕》。后来戏剧、舞蹈、电影、美术相继出现相似的情形。所以大家用伤痕来称呼这个潮流。最早出现的伤痕作品是连环画。上海的北大荒知青陈宜明、刘宇廉和李斌三个人,也是根据知青作家郑义的《枫》画的。还有较早的四川美院的高小华画的《为什么》开始反省文革。这是程丛林的《1968年某月某日雪》,我们可以看到中国现实主义校正的思潮,这批人基本上还是用苏联和俄罗斯巡回画派这样一种强调戏剧化、文学性、叙事性这种艺术观念。苏联模式和法国模式的区别,下面还会涉及到。中国的写实主义从文革模式脱出来,开始往回走。大家知道中国的革命写实主义是受苏联的社会主义现实主义的影响。到了程丛林这一批知青艺术家之后,开始退回到批判现实主义,就是俄罗斯巡回画派。程丛林这代人,我是这代人,我们能接受的海外资料有限,俄罗斯列宾、苏里科夫,当然包括像柯罗惠支这样的艺术家。1980年代写实主义校正中,特别强调两个口号一个是“真实”、一个是“人性”。那么真实和人性都是针对文革“高、大、全,红、光、亮”的艺术模式,强调“小、苦、旧”,小人物,苦难的生活和落后的社会背景。

陈丹青这时候起了非常大的作用。陈丹青的作用主要是对现实主义正本清源,中国1949年以后接受的现实主义,是苏联的社会主义现实主义,1956年,苏联派他们的艺术代表团,后来又派马克西莫夫在中央美术学院办了一个马克西莫夫的油训班。马克西莫夫对世界艺术甚至对苏联,也不是一个重要的画家。但是在中国对1950年代以后的艺术史非常重要。他教给人们怎么画苏联式的现实主义。写现主义作为一个流派是19世纪在法国开始的,与欧洲文艺复兴以后艺术发展有关。我们看库尔贝他们的作品,现实主义就是生活现实的一个瞬间,不做过多的文学和戏剧情节的处理。现实主义到了俄国以后,由于别林斯基和车尔尼雪夫斯基对艺术在再现社会真实的时候,强调艺术家的主观能动性和批判性,就是用艺术参与俄罗斯的民主革命,所以我们可以看到列宾和苏里科夫很多画的政治和社会改革的含义,并因而带给艺术观念和艺术样式上,作出的情节化和戏剧化冲突的试验。这种模式强调每个画面都有一个“核心的情节”,都强调一个所谓钥匙,就是一个戏剧化的冲突。中国上世纪50年代到70年代接受的写实主义艺术观念乃至相关的教育,就是从这样一条思路过来的,它是经过了两次改造,一个是俄罗斯巡回画派的改造,所谓“批判现实主义”,一个是苏联斯大林时期的改造,所谓“社会主义现实主义”,苏联的改造就是把主观能动性变成了听从党的指令。

法国一个批评家曾经在1950年代去过苏联一趟,苏联文化部的领导人请他参观苏联艺术的时候,他曾经讲过一段话,19世纪现实主义画派以后,整个西方艺术史的发展,是从摆脱文艺复兴以后那种制造虚假三度空间和文学和戏剧性开始,强调造型本身的不可代替因素,这是现代主义非常重要的观念,从19世纪末期就开始了。但19世纪的俄罗斯和苏联人,恰恰是朝相反的方向强调了戏剧性和文学性。陈丹青的出现,正是从俄罗斯的批判现实主义和苏联的社会主义现实主义重新回到法国,重新回到生活的瞬间,重新回到视觉造型本身,当然是在现实主义模式的范围内。我们可以比较陈丹青1980年的西藏组画,和他1976年的作品《进军西藏》,大军突然冲上来,一个横着的队伍人群面对观众,像潮水一样的画面,还有《泪水洒满丰收田》,藏民听收音机的情节,包括他作品的造型技巧,画面人物脸上的块面造型办法,我们看《西藏组画》,标志他走出了契斯恰科夫教学体制教给艺术学院学生的造型办法。契斯恰科夫教学体系从1950年代末期开始统治中国的艺术院校,到现在为止中国的艺术院校没有发生彻底的改变,三大面,五调子,按照块面结构来把握形体,这确实是可以非常快地进入对人体结构把握的方法,但它同时也非常的简单化。

当时校正写实主义潮流,还从当代一些写实主义流派中汲取营养,罗中立的《父亲》,作为伤痕时期最重要的作品,不但是在感觉和内容上,触及到那个时期人心灵上的伤痛,同时也超越了当时伤痕潮流中大量的苏式写实主义的模式,吸收了超写实主义的语言因素,极大发挥出画面视觉造型的冲击力。何多苓画《春风已经苏醒》时看到怀斯的一张作品黑白照片,促使他后来画了这个草地,怀斯的伤感风格正是何多苓想要的感觉。当时我去看这张原作的时候,草地画得非常厚,甚至用了国画里的叶筋笔来勾最上面一层的草。很多年以后,我们才看到怀斯的原作,实际上怀斯的原作画得非常薄,很多草的浅颜色是留出来的,这意思是说借鉴只是一种启发,不是模仿。

罗中立的风格开始从伤痕过渡到乡土,尚扬的黄土高原作品,施本铭的《布里亚特的妇女》……那时乡土风具有创造性因素,造型强调强度和质朴,那是对土地之魂的呼唤,其后便是铺天盖地粗粗笨笨的人物画法。

妥木斯的作品标志乡土风格的转变――乡土被诗意化了。那个时候同时有几个重要的展览,像东山魁夷、平山郁夫的展览在中国展出,就是这种绘画里的诗意启发了中国艺术家。但是从这儿以后,乡土的题材逐渐失去了它创造性,开始固定化一种商品化的模式。

二

和1980年代初的艺术家比较,1980年代中期这一代艺术家在社会身份和经历上发生了变化。第一批人基本上是知青,他经历了文革前和文革结束这样一个巨大的反差。很多知青对小人物,落后的景象很敏感,就是文革前他们被教导说:“我们生活在伟大的毛泽东时代如何幸福,世界上还有2/3的人生活在水深火热之中等等。”但是打开国门以后,我们看到的恰恰相反,这种心灵上的伤痛,是他们艺术的基本动力。

到了1985年这一代人,他们也插过队,但文革前后的对比,不再成为影响他们思想的重要社会环境,重要的社会环境是1970年代末,整个中国在那时出现的出版热潮,就是大量的西方现代哲学和文学的出版和译介。如果我们把谷文达、黄永砯、王广义、舒群等人当时读过的书,做一个书单,那是非常惊人的。他们每个人几乎都读过弗洛伊德、萨特、加谬等很多现代派哲学和文学的著作。他们一开始很多作品是用艺术来表达他们读书以后的感想,包括他们的作品的题目非常像哲学命题,很形而上化。如谷文达《文明史》《宗教和科学》,这都不是艺术擅长表达的东西。南京杨迎生的作品题目是《被背影遮住的鸽子和远逝的魔方》柴晓刚的《扶梯上的神秘主义》,叶永青的《被窗外的马注视的女孩正注视着我们》,这些题目都有点哲学命题的味道,类似的题目很多。

整个1985年代的现代艺术运动,两种样式非常流行和模式化,一个是超现实主义,包括形而上画派这种风格;一个是达达,包括达达现成品的使用。中国的现代艺术运动,每个时期的发展都跟资讯的输入有关系。 1985年秋,中国美术馆有一个劳生柏的个展,你可以看到,一夜之间大家都玩起了现成品。我们现在看1985年这些现成品作品,非常具有达达的意味,实际上劳生柏是一个波普艺术家,但是大家为什么从里面读到和借用到达达的语言方式?这也是西方语言的一个转换期,西方的艺术史家把早期的波普叫做新达达,我们也可以看到波普和达达在使用现成品上的继承关系,那么这种波普是商业社会以后,到了沃霍尔以后,它和商业的关系变得更明显。所以劳生柏的展览让中国人当初看到达达的语言因素,也是当时整个社会情境处于一种革命热情之中,要改造中国的文化,要创建一种新的文化的那种革命热情和理想,让他们一眼相中了劳生柏作品中的达达因素。

我把85时期分了几个方面来讲:

(一)强调文化批判和拯救。整个1980年代中期强调用西方外来的文化拯救中国文化。丁方的《城》系列从1986年开始。中国是一个城,从城中想寻找突破,作品中用了大量西方基督教的符号。王广义的《北方极地》有着静、崇高的感觉,是他当时特别强调的。在舒群的作品里,我们看到了西方宗教符号的使用。

黄永砯早期的作品表达的是达达的观念。1978年法国有一个农村风景画的展览到北京展览,1979年到了上海,那个展览让中国人看到欧洲的写实绘画的精湛技法,看的人很多,其中有一个作品就是热帕拉的《垛草》,黄永砯复制了一个局部,装置了一条腿伸出画面。中国艺术家依然迷恋西方写实技巧,是这个作品的针对性,在语言上让我们想到杜尚往《蒙娜丽莎》嘴上画两撇小胡子这种方式。这是黄永砯制作的类似赌博用的轮盘,相应的还有一个表格,上面规定转到什么方位,用什么色彩和面积画,这是无意识绘画的思路。西方现代美术史和中国美术史,在洗衣机里搅了两分钟的作品,是黄永砯,也是中国当代艺术很精彩的作品。清季以来,中西文化问题一直困扰着中国人,张之洞提出“中学为体,西学为用”。后来有人又说“中西合璧”,直到九十年代李泽厚又提出了“西学为体,中学为用”。这是中国人的一个心结,对黄永砯来说“这个很容易解决啊,把两个东西放在洗衣机里搅一下不就解决了?”这种方式非常具有禅宗意味。禅宗里有很多这样的公案,我问什么是禅?然后这个师父说云门屎蹶,或者给一棒子,敲醒你不要问这种愚蠢的问题,那不是说的,是体验和修行的。回避正面回答问题,也是避免在问题本身纠缠,“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。这是“厦门达达”的作品,展览完了以后,把所有的作品都烧掉。这是他们租用了厦门美术馆,把室外的建筑材料都拿进厦门美术馆,宣布开展。

谷文达1987年的作品思路也是达达的。我们看他1990年代在美国引起争议的一件作品,把和他交往过女孩的月经棉塞展出,这有一封信件用经血写着:“It’s my love!”,这个东西为什么会在美国引起反响,就是因为它是完全私人与私人之间的交往,他拿出来把它公开,在美国这个保护私密的社会引起争议,瞄准的是社会敏感问题,是达达式的。吴山专和他的一些同学的作品,《红75%,黑25%,白25%》,他们是一个小组,作品把时下无聊的日常口语,用文革大标语、大字报的暴力方式转换成艺术语言,是一种达达式的波普。顾德新、陈少平、王鲁炎等人的《触觉艺术》和《解析》,在人的感觉和非感觉两个极端,寻找一种原创方式。

(二)自我生命的悲剧感觉。1980年代中期的另一条线索,对受伤害的自我表达,呈现热情和冷漠的两种感觉状态,而且大多数作者集中在西南和东南两个地区。张晓刚、叶永青、毛旭辉、潘德海的作品,都强调笔触在画面上的情感表现。安徽陈宇飞的作品压抑的感觉画得好。用喷火枪烧废塑料的作品,是顾德新84年的作品。还有北京的夏小万、施本铭、吴少湘的作品,可以看到被压抑的情绪的宣泄。

江浙一带和西南画面感觉很不一样,画面处理很冷漠,没什么笔触,中性灰颜色。这些手套系列的作品,是张培力的,他父母是医生,他从小身体也不好,经常和医院打交道,他对医用手套非常敏感,手套作为一种隐喻形象,和画面处理的冷漠,生命病态般的漠然和脆弱状态表达得很到位。他后来做手套的装置,感觉更刺激。尤其他的录像作品《30×30》,一个反复摔一块玻璃的过程,敏感又脆弱。耿建翌画的笑脸系列有着面具的感觉。耿建翌还做了一个装置,让所有在场观看者,同时成为被观看者,这和面具般笑脸的观念是一致的,人与人之间的尴尬状态。

(三)1987年,85现代艺术运动发生了一个非常大的转变。这种转变是一种对依赖西方现代哲学,以及对依赖西方达达和超现实主义语言模式的对抗性思潮,强调使用中国的传统资源,最有代表性的就是徐冰了。很多包括西方的批评家认为他是一个反文化的代表。但我恰恰觉得徐冰“非常文化”,非常善于利用中国文化资源的艺术家,他除了个别的装置作品,他始终没有摆脱中国的古代书版印刷,或者善于把古代书版印刷作为基本的美感。他大学和研究生时期都是学版画的,他是一个很勤奋的版画家,现代艺术开始了很多年,他依然做一些传统的版画,转为当代艺术时他有一个非常重要的作品,1986年,他和美院的几个老师做过一个作品,那是一个巨大的汽车轮子,然后涂上七种颜色,然后底下铺上一张纸,然后滚动这汽车轮子,这里面有两个重要的概念,一个是印刷,印刷作为美感。一个是无限的反复,强调劳作过程。所谓析世卷,就是天书。其中他印制的错字,都是一种印刷美感基本符号,和反复劳作的过程。把汉字做成若干个偏旁,可以组成各种各样的字,对于一个看得懂汉字的人来说,因为不认识那些“错字”,他阻隔了字意,字在这种意义上就变成纯粹的审美形象,而错字,对于不认识汉字的人来说,错与不错,没有意义,如果方块字的基本结构美感,和印制的美感,作为基本的语言形象,错与不错都是汉字的美感。所以,错字只是一个概念上的说法,然后这个形象不断地扩大,即天书的印制过程,和滚动汽车轮子的概念是一样的。有人说他受到西夏文的影响,我没有找到确切的证据,但是这没有意义,西夏文基本结构美感还是基于汉字的美感。包括印刷、刻的版,宋版一直到明、清版的字形包括撇、捺的处理都是汉字的,他没有逃脱这种基本印刷和汉字美感。包括他印的线装书,大批的一排一排线装书的作品。他后来在美国做的个展叫做《鬼打墙》,这是拓印的长城,也是扩大的印刷。后来他教西方人写英文那个作品,按照汉字的基本结构和笔画处理来重组拼音文字,也是把英文汉字结构化,韩文就是把拼音按汉字方式结构的,这哪里反文化了?错字就是反文化?这是西方人和西方汉学家的解读方式。吕胜中的作品《招魂》系列使用剪纸小红人作为基本符号,借鉴中国民间婚、丧、嫁娶、节日的仪式气氛,来装置作品,魂无法召回,只能召回一种样式。

这个时期还有两个现象值得注意,一个是出现了大量的现代抽象水墨画。一个是在江浙一带出现材料美感的作品热潮。

1987年,美术馆有一个塔皮埃斯的个人展览。这个展览也给中国艺术潮流发生变化以契机,在江浙一带出现了一批艺术家就是强调纯粹性,强调材料感觉。《中国美术报》做过一期“纯化语言”的讨论,浙江美院还有人组织新学院派。大多针对85新潮时艺术中大量的政治和哲学因素,想把艺术从这个因素里清理出来,并强调学院的制作精良感觉。这是很多人所以接受塔皮埃斯材料感觉的心理环境。江浙一带出现很多这样的艺术家,如上海的张建君、徐虹,江苏的刘鸣、金锋等一批艺术家。包括余友涵、丁乙、王子卫等抽象画家的出现,都属于1987年的一种转折。

我把蔡国强单独突出,因为蔡国强确实在西方的影响很大。他毕业于上海戏剧学院,很早就去了日本,他从做焰火在日本成名,但我觉得他不仅仅像有些批评家说的是,他在玩中国的火药。把当代艺术叫四大发明之类太过简单化。其实在我看,蔡国强更多的是按达达的思路做作品,有点“西体中用”。这是他在台中国立美术馆做的作品。这个美术馆改造的时候,馆长倪再沁请蔡国强去作一个作品,就是在美术馆做爆炸作品,但他同时往天上放了很多飞弹,飞弹一放,整个台湾的媒体哗然,就是说一个大陆人到台湾来扔飞弹了,那个时候正好是中国大陆军队往台湾海峡扔飞弹的时候。他就是要找这个社会情境――艺术里面的上下文关系,来刺激台湾人敏感的神经,他让台湾的媒体骂了个狗血喷头,他很高兴,他触及了台湾人敏感的神经,很成功。这个“蘑菇云”也是这样的思路,在美国俄亥俄州核实验基地做的,外国人不准到这个实验基地去,他获得美国上层的批准到这个地方去放焰火,他也是针对美国人的这种心理状态来做的,他有好几个同类作品。

蔡国强此类作品,发展了杜尚的方式,他在悉尼双年展上,请了一些画家,也雇了一个女模特骑着一匹马,让画家画模特。这个东西能叫作品吗?画模特的这样一个教学办法,在世界的范围内已不典型,但它是一种来自欧洲的传统,中国依然按部就班地保持这样一种教学模式。他等于把这样的传统学院体制作为一个“现成事件”搬到展览会上,让全世界的当代艺术家和观众参观这样一个东西。沿着杜尚现成品的思路,扩展成现代事件,是他作品里比较有创造性的东西,这一类作品,他作了很多次。他在温哥华做同一类作品《水墨写生表演》,他请了浙江画院的一些画家到温哥华,温哥华市内有一个苏州园林,他请这些画家到加拿大的“苏州园林”来画山水。中国的园林本来就象山水画的观念,是文人墨客根据名山大川制造的自然景观,在蔡国强的这个作品里,让那些国画家面对人造景观再造自然景观,多重人造自然。前几年,他在上海美术馆开个展,他把他收藏的马克西莫夫的作品,陈列在画架上展出,这也是一个现成事件的作品,在世界范围内,马克西莫夫毫无疑问没有什么影响,但对于中国人尤其是中国艺术家,会引起很多反响,马克西诺夫跟中国的艺术发展密不可分,会让几代艺术家产生各种各样的联想。最引起争议的,是他在威尼斯双年展上那件复制《收租院》的作品,他因此得了金狮奖。有一个背景故事,就是那届策展人叫泽曼,1970年代他曾经任过卡塞尔文件展的策展人,当时中国人正热衷宣传《收租院》,他就想请《收租院》参加卡塞尔文件展,但是没有参加成,这一直成为泽曼的一个情结。当时有很多国外人也对《收租院》感兴趣。我在讲毛模式时讲了这个作品,它涉及到1980年代后期以来西方一个重要的艺术观念,叫语境艺术,就是一个展厅,如果是一个军马场,那么艺术家来这儿做作品的时候,他要考虑到这个地方在几十年前,上百年前曾经养过军马什么的,作品须要和这个地方有一种上下文的关系,《收租院》实际上在1960年代已经涉及到这个东西。包括后来有人说美国的西格尔受过它的影响,中国人把他翻译成雕塑家,他不是一个雕塑家,他把一个雕塑放在一个现实环境里面,比如放在一个酒吧,他的观念并不是做一个雕塑,而是“假”雕塑的人和活生生现实环境之间的关系,叫环境艺术——就是后来发展为语境艺术。《收租院》就是在过去刘文彩故居里面收租的场地创做的,当时是为社会主义教育运动做的,做这《收租院》的过程当中,创作者还把很多当时的一些农具,比如脱谷子粒的鼓风机,扁担、筐、簸箕,真的谷子,很多农具都会在展场和泥塑作品直接发生关系,而这种东西,是西方人后来强调的新观念,但在中国民间艺术中很早就使用着,包括民间庙宇泥塑的现成品使用。收租院当然只是为了更好地进行阶级教育。1998年的时候,泽曼来中国的时候,我非常详细地访问了他当时邀请《收租院》的过程,他当时说有两种情况,一个是钱,当时弄不到那么多钱把这个作品弄过去,但最主要的是政治,因为当时中国文化领导人反对这个作品参加卡塞尔这个资本主义的展览,当时我跟他说,你想再拿这个作品,我帮你联系,因为我知道四川美院有一套铸铜复制品,因为原作是固定在刘文彩故居的地上,没有办法拿走,他说他回去想一想再和我联系。后来他去了纽约,我也到了纽约。我后来跟蔡国强说了这件事情。后来就是大家知道蔡国强因为复制《收租院》得了大奖。那么中国的媒体包括四川美院的一些艺术家批评家嚷嚷着要跟蔡国强打官司,误会了蔡国强作品的基本理念。蔡国强调的就是对原作的照搬,实际上就是对现成事件的复制,蔡国强在现场宣传这个《收租院》的作者,什么时候做的,他强调的就是这种“抄袭”,他只是把这个整个事件搬过来,完成泽曼的情结。蔡国强还请了尤其邀请到当年《收租院》创作组成员龙绪理。

这也是蔡国强的一个系列作品――什么都是美术馆。这个作品我忘了是在日本的那个展览上了,这个展览请蔡国强作为艺术家参加展览,他来看场地,在看场地的时候,发现有一个地窖,他说我要这块地方,策展人就同意了。他于是宣布这个地方是美术馆,以这个地窖的名字命名,然后他作为美术馆的馆长,请美国著名的女性艺术家茜茜-史密斯来做展览。展览套展览,你想这个观念的思路也是杜尚式的呀。

1980年代中期出现一个现象,美院教师开始从写实主义入手,回溯欧洲油画的线索。伤痕艺术从社会主义现实主义回溯到巡回画派的批判现实主义,陈丹青为代表回到法国的19世纪的现实主义,到了靳尚谊和杨飞云先生,1980年代中期学院写实主义油画,又开始退到古典学院主义。请注意学院现在的一些画家,有的艺术家又追求文艺复兴的风格,寻找文艺复兴造型和构图的一些稳定庄严的结构感觉。这是只有中国艺术才有的一个特别线索。

1987年左右出现的写实主义学院化倾向,还包括象新潮艺术那样接受西方超现实主义的语言模式但强调画面处理的现象,画面强调精致和写实技法的精湛。中国艺术家很聪明地发现超现实主义语言的“模式捷径”,把一个不同的场景中的现实人或物放到一起,让画面产生一种莫名其妙的感觉。何多苓1987年的作品《亡童》,画面把行走中的前后两匹马都截成不完整的半截形象,使画面显得莫名其妙。还有把飞的鸟、木杆,放在画面主要人物的头部,采用的都是传统写实主义特别忌讳的构图。陈文骥的一件作品,画一个很写实的提包,突然把背景变成一个平铺的灰颜色,现实的物象从现实的场景中被抽离出来,提包就有一种莫名其妙的感觉。其实从此开始,这种语言方式就成为中国学院主义的一种固定模式,一直延续到现在。

新文人画也是这个时期成熟的。“五四”到1970年代末期,中国的水墨画,是按照西方写实主义观念的自我改造,包括线条是按照身体的解剖结构在画,包括脸部结构,如文革中杨之光的《女矿工》,三笔排下来,是颧骨的三个块面,高光留出来,这个颧骨就突出出来了。这种办法,实际上和契斯恰科夫教学体制中块面的造型有关系。包括构图,类似西方古典油画黄金比的构图,和中国传统的横轴、竖轴、册页的构图完全不一样了。1980年代中期董欣宾的出现,影响到南京一批人,超越写实主义的造型方式,重新回到文人画强调笔墨的观念上。这是另外一条线索,就是说传统文人画这条线索没有断,私底下还是有很多文人画的遗老在教学生。像董欣宾,他的老师是秦古柳,秦古柳一直活到文革,他一直坚持文人画的传统,董欣宾的继承以及影响了他周围的一批年轻艺术家,朱新建他们这批人出来,又对全国产生很大的影响。他们强调笔墨的趣味,但新文人画和传统文人画的最大区别,在于新文人画抛弃了文化的雅和书卷气,强调人的各种世俗感觉,题画词句甚至包括一些流行歌的歌词。李津以各种菜肴和食器入画。另外,我们回头对比一下李可染的逆光,钱松喦焦点透视的风景国画,北方新文人画家的山水,重新续接了宋山水这条线索,尤其继承了宋代文人山水画和近代黄宾虹密集的皴法,所以,我当时用“南线北皴”来形容新文人画。

1989年在中国美术馆的现代艺术展,是1980年代的一个总结性展览,我不多讲,讲一件作品。就是“枪击事件”,原件是萧鲁在浙江美院的毕业作品《对话》,开展的时候,她朝自己的作品打了两枪。现在这个作品有争论,我把这个看成一个事件作品,《对话》是萧鲁的毕业创作,在美术馆开枪就改变了她女性原初的感觉,而构成一个事件性作品,因为在中国美术馆开枪,是唐宋撺掇了萧鲁,唐宋因此开始参与到这个枪击事件中,并且因此被捕,一直到被放出来,事件完全按照唐宋预先的设计发展和结束。作品的性质就从表达男女情感纠葛《对话》,转变为在北京中心地带开枪的《枪击事件》,作品的方式和内涵发生非常重要的转变。中国有句话叫做“擦边球”,我打上擦边球,我一定会赢,但是我打擦边球那一瞬间,我所付出的心理压力是非常大的,我万一打不上呢?中国人拿这个东西来形容中国人的人生处境,尤其在政治环境中,我们经常会说这个词。我还用了一个词叫临界点,决定打擦边球,起拍子的那一瞬间,就是一个临界点:极度的希望和极度的危险并存,是心理的一种高峰体验。我们看唐宋这几个作品,用一千根火柴制作的温暖的巢,危险和温暖并存。枪击事件成为这样的临界状态,条件一是枪的主人一定是高干的,唐宋和萧鲁也都是有高干背景的。枪击事件完了以后,我去监狱接他们,唐宋说了他们刚被抓进去时,把他们塞到桌子下面,踢他们,后来一验枪,发现不是一个简单事件,据说马上汇报到中央,当上面有指示后,他们在监狱得到善待,并且很快就被放了出来,转危为安了。但是其中的危险性一直存在,即使枪的主人、作者的高干背景都计算到了,如果换一个时间段,不是1989年最宽容的年头,结果也可能会不一样,但一切条件都具备了,老天成全了这件作品。我网上有更详尽的论述,这里不多讲了。

三

下面讲后八九。我所以把后1990年代初放在1980年代讲,是因为有一个非常重要的界限,1979年一直到1990年代初这段的艺术,有一个明显的共同点,就是艺术的思潮和社会的思潮密切相连,而且我们可以看到每个时候的艺术思潮有相对的焦点,都可以看到它明显的针对性,比如说1980年代初社会的拨乱反正思潮,和艺术上针对文革的高大全、红光亮,强调小苦旧。1980年代中期整个社会思想界的文化批判运动。1989年之后,整个社会上的无聊和茫然的情绪,和艺术上出现的现象也密切相关,但1990年代中期以后,突然艺术思潮和社会思潮的连接点变得暧昧不清,也找不到社会思潮和艺术思潮的焦点,或者说艺术和思想解放运动之间的紧密关系,突然间失去了,变得越来越多元化,越来越个性化。所以我把1990年代初并在1980年代来谈,把它们作为一个总的阶段来看,把界限划在1990年代中期,如果只是把1990年代作为一个完整的历史阶段,容易把已经鲜明的艺术问题给混淆了。

方力钧、刘煒、刘小东、喻红、宋永红、王劲松的这些作品大家都很熟悉了。我们看这批人的东西,和1980年代中期关注一些大文化的作品不同,那时的作品包括题目《人类和他们的钟》、《带窗户的自画像》都是一些带有哲学意味的,都是一些居高临下的“大文化”关怀。突然到了后八九这批人,他们的作品不再有这种大文化的视点,开始转向个人,他们的画面里都是画自己,画自己的同学、朋友、亲人。同时他们回到写实主义手法,以生活中一些无聊、偶然的片断入画。我以为现代艺术展和天安门事件有某种象征关系,现代艺术展体现了整个1980年代艺术家用西方文化拯救中国艺术的企图,那么天安门事件,也代表了整个社会对西方民主制的呼唤,结果也相似。这之后,对文化的拯救这种理想主义的怀疑、失望和茫然,成为那个时候的普遍心理。或者怀疑文化拯救本身就不可信,拯救只能拯救自我,那么自我是什么?自我很无聊,找不到意义,找不到信仰的支撑点,所有1980年代中期大家热衷的弗洛伊德、萨特都不再能成为人们精神上的营养品。

这个时候我开始和这一代人接触,这代人是1960年代中期出生,上小学赶上文革结束前后,到他们上大学,大学毕业,中国始终处于不断今是而昨非的状态中,各种价值准则永远是来去匆匆的碎片。我写这批艺术家时,用了一个词“泼皮”,这个词是一个世俗用语,魏晋之后,泼皮一直是中国文人的一种心理状态,竹林七贤有那么几种态度,一个是像嵇康,拒不和官方合作,被杀了。一个就是山巨源山涛,出来做官,竹林七贤其他人与他绝交。再一个就是刘伶,这个人非常有意思,就是泼皮,我不跟你正面交锋。《世说新语》里说那些官员去找他,他喝得醉醺醺的,光着屁股在家里面跑。官员说你违背礼教,他说我以天地为房屋,以屋子为我的衣服,你们跑我裤裆里来干什么。他这种调笑,官员拿他没办法。在所有有佛教的国家,只有中国和华人居住地才有“嬉皮笑脸”的弥勒佛造像,这种造像的产生,我以为和中国人长期生存在无奈的心理感觉中有关,泼皮的,有一点玩世的,无所谓的,嘻嘻哈哈的,他解脱了心理上的很多压力。方力钧的光头傻笑的形象,和弥勒佛造像作比较,它们之间有一种莫名的相似感觉。就是在1989年以后的环境就是中国人的这样一种生存环境,背景所造成的。

“政治波普”,就是政治的波普化。我们回忆下。1990年代初期政治波普之后,社会上曾经流行重唱毛泽东歌曲热,很多歌星出来唱毛泽东歌曲,但是以流行的处理方式和心理状态来唱得,这是一种转换,向过去的一个时代告别,毛对于我们这一代和更老点的人来说,是仰望的,但现在毛突然被印到打火机上,水瓶子上,变成一种把玩品和消费品,这个时候毛的形象再次出现时,是在被消费的状态中,被消费掉了。包括崔健出来唱“高楼万丈平地起……”唱革命歌曲,但崔健的唱法比社会上和歌星唱得更有意识,和艺术家的政治波普的方式一致。这就是革命时期的文化突然被商业文化冲击时一种心理状态。后来我在东欧社会主义阵营解体时的一些画家中,看到和中国的这些艺术家非常相似的东西。1990年我到全国去考察的时候,在不同的地方和画家画室里,看到非常相似的东西,就是政治符号和商业符号并列,我们看这些作品,象王广义,上海的余友涵,李山,王子卫,刘大鸿,和更年轻一辈的冯梦波,以及邱志杰,陈文波等。

前苏联艺术家一位艺术家有件作品,列宁肖像下面有一条列宁“语录”:“可口可乐才是真实的东西。”整个社会主义阵营一直拒斥的东西,突然在一夜之间成为主角。那时流传一个笑话,说美国人向总统报告说:“苏联人宇宙飞船上了月亮,正把月亮涂成红颜色。”美国总统说:“不要管他。”过了几天,又报告说“快涂满了。”总统还说,“不要管它。”最后报告总统“现在月亮被完全涂红了。”总统说:“是吗?我们派个卫星上去,在红底子上,用白色写上可口可乐。”