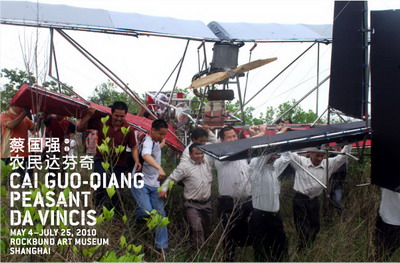

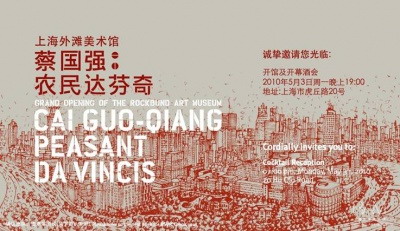

展 览:蔡国强——农民达芬奇

艺术家:蔡国强

城 市:上海

开 幕:2010-5-4

时 间:2010-05-04 至 2010-07-25

地 点:上海外滩美术馆(黄浦区虎丘路146号光陆大楼 )

大脚印迈向广大农村

——《蔡国强:农民达芬奇》揭幕外滩美术馆

飞碟、潜水艇、飞机,甚至是航空母舰……难以置信,这些庞然大物居然出自中国普通的农民之手。5月4日起,艺术家蔡国强将带着农民发明家和他们的“奇思妙想”,以极具特色的《蔡国强:农民达芬奇》展览,登陆全新的上海外滩美术馆,作为该馆首展。

这是继北京奥运会开幕式和国庆60周年庆典后,蔡国强首次将焦点集中于中国个体农民的创造力与社会议题,运用其作品中常用的“文化现成物”的概念和跨领域合作的表现形式,于2010上海世博会期间,向来自世界的人们展示中国农民的非凡创造力。

“中国农民创造”揭幕上海外滩美术馆

延续6年的关注收集,蔡国强从今年3月4日开始,由北京出发,行经江苏、安徽、四川、湖北、广东、福建、浙江、江西8个省,从飘雪的北京到温暖的东莞,行程9,000余公里,绕路半个中国,先后寻访十多位“达.芬奇”为此次展览集合最后的作品。

12位农民的60多件发明创造,将通过蔡国强的精心构造,在大都市的美术馆场域,以现代艺术的理念和形式,传递中国农民追寻梦想的时空装置。

首先,修葺一新的外滩美术馆广场上,由“达芬奇”们手工制造的飞碟、飞机将迎面袭来。3幅大型标语组成了巨大的宣传氛围。美术馆上空的飞碟与大楼墙上书写的“不知如何降下”,道出了安徽萧县“飞碟狂人”杜文达——这个只专注如何让飞碟飞起的农民的质朴,放在这里却不经意间传达出对于中国社会高速发展之下的思考与担忧。围墙上,用农村常见的群青底白色书写着“重要的不在飞起来”表达了对梦想精神的赞赏。正值上海世博会开幕之际“农民,让城市更美好”的提出,讨论了中国个体农民的创造性、中国农民对于现代化的贡献,以及农民的现实处境等当今最为重要的社会议题。

美术馆一楼展厅中,山东“达芬奇”谭成年遇难的飞机残骸将作为农民冒险家的纪念碑,诠释着关于发明、创造的真实与严肃的生命故事。二楼展厅中悬挂的五十余个风筝,通过小风扇与投影讲述着每一个“达芬奇”的梦想,传达着中国农民们的浪漫情怀。三楼展厅则是机器人的生产空间,北京通州郊区“机器人发明家”——农民吴玉禄夫妇以及其两个儿子、儿媳将在展览期间,现场制作并表演他们的机器人,以此让日日手触键盘的都市人直观的感受人类双手久违了的能量。而在悬浮于4楼展厅五艘湖北“达芬奇”李玉明制造的潜水艇,以及四架形态各异来自湖北、江西、福建、四川的飞机和直升机,陪伴着空中的小小飞碟在鸟语花香中,营造出无尽诗意般的精神空间。

美术馆隔壁中实银行大厅内展出的,则是来自安徽阜阳“达芬奇”陶相礼的潜水艇和为展览特别制作的长20公尺的航空母舰。舰身旁携带小型潜艇,甲板上一批批飞机“整装待发”。舰身内的迷你电影院放映着前苏联导演的记录影片《我们的世纪》,讲述了辉煌的太空成就背后,鲜为人知的挫折和个人牺牲的代价。

在中实银行的金库内罗马尼亚导演安德烈的纪录片《脱离现在时态》的装置, 叙说1991到1992年间,苏联和平太空站里,太空人Sergei Krikalev和同伴们在太空站等待了十个月,而地球上正发生天翻地覆的巨变,派遣他们上天的国家已经不复存在。

对于这样的安排蔡国强特别解释道:“这两部纪录片与中国农民的探究精神相同,都表现了人类在开拓未知世界的勇气和艰辛,而前苏联极权力量主导的国家行为,与中国农民的个体活力,又形成了极大的反差。”

首度聚焦中国个体农民创造力

——我从他们身上看到自己

飞碟、潜水艇、飞机、航空母舰……说起收集这些“农民制造”的初衷,蔡国强说,刚开始只是觉得好玩,“进入21世纪以后,就经常看到关于农民发明的报导。后来在2004年底,我看到安徽农民李玉明制作的霞光一号潜水艇图片,被天趣的造型所感动,于是开始和他联系,在05年2月就收藏了这个潜水艇,这是我农民创造物收藏的第一号。”

2005年6月,当时身为威尼斯双年展中国馆策展人的蔡国强,大力支持艺术家孙原和彭禹的展出方案,邀请了中国农民杜文达到威尼斯做飞碟。放飞时,他问农民发明家:想过飞起来以后怎么降落吗?对方回答:没想过,只想让它飞起来。他隐约觉得,杜文达和他的飞碟,似乎投射出中国社会的另外一种面貌。“我对这些农民的关注,倒不是首先从政治社会议题的角度去看,我的第一感受是,他们跟我很像,就是那种好奇心、开拓心很像,做东西的趣味跟我这个艺术家很接近,我从他们身上看到我自己。我的家乡福建泉州,以前是个小城,我个人跟农民的感情很近。在国外,有人问我的身份,我常回答:“我是亚洲农民”。 “农民达芬奇”们的创造与梦想,何尝没有蔡国强的影子。

蔡国强表示,此次“农民达芬奇”展览,首次将焦点集中在中国个体农民的创作力与社会议题,这与过去几年他在国内的作品有着很大区别。从2001年上海APEC焰火计划,到北京奥运会开幕式上印象深刻的“大脚印”,再到国庆60周年庆典的“和平鸽”和“网幕烟花”,无一不是诞生于大城市的“官方作品”。而这一次,他将目光投向了广大的农村与普通老百姓的生活,迈出了蔡国强一步朴实的脚印。

上海世博会引发社会议题

——农民,让城市更美好

《蔡国强:农民达芬奇》展出期间,正是上海世博会开幕之际,在蔡国强看来,这是一个非常理想的机会。近年来,他持续收藏的诸多农民创造物,正是合适的机会完整呈现,并借此讨论中国个体农民的创造性、中国农民在现代化的贡献,以及农民的现实处境等当今社会最为重要的议题。

“人家问我世博会的主题是城市,农民跟城市有什么关系?我说全中国的现代化城市,哪一个城市不是农民的血汗盖起来的?”蔡国强说,世博会的历史就是万国通商,展示不同国家和民族的发明创造,让人类生活向更美好的方向发展,所以借2010上海世博会的时机,他希望能回顾“创造力是什么?”的命题,关心中国农民原生态的创造力,他甚至为展览创作了与世博“城市,让生活更美好”主题相对应的口号——“农民,让城市更美好”。

当城市人被永不满足的物质所累之时,生活在大地上的农民,却把双手伸向了创造个人梦想的自由天地,这个颇具讽刺意义的现实,启发着蔡国强。

他为展览,创作了3句口号:

“不知如何降下”—— 跟现代社会寓意有关;

“重要的不在飞起来”—— 是对我们这个社会、这个时代的反思,重要的不是飞得越高、越快、越好;

“农民,让城市更美好”—— 在这个以“城市”为主题的上海世博会,我们不仅通过这个展览讨论农民对现代化和城市的贡献,更通过展示独立在集体意志和行为外的个体农民的创造力,以及一个个生命的感人故事,看到一个民族追求公平民主社会的希望。

据悉,5月4日,在展览《蔡国强:农民达芬奇》开幕当天,还将举行相关研讨会,同时配合展览发行书籍《异想天开-- 蔡国强与农民达芬奇》。而从五月开始,在浦东震旦国际大楼的巨大屏幕上,观众可先期看到滚动播放的展览宣传影像,提前分享这一公共艺术盛宴。

2010年4月8日星期四