展览名称:双重语境

展览城市:北京

策 展 人:张建俊

策划助理:许楠

开幕时间:2010-12-18下午2时

展览时间:2010-12-18至2011-01-08

展览地点:上上国际美术馆(北京市通州区宋庄小堡)

艺 术 家:曹澍 黄文亚 李大朋 李放 罗巍 王宝明 王相东 陈燕子 张巍

“双重语境”部分艺术家作品

黄文亚作品

罗巍作品

陈燕子作品《颗粒NO.13 》150cm×150cm 布面油画 2008年

陈燕子作品 《颗粒NO.12》 200cm×150cm 布面油画 2008年

张巍作品

张巍作品

王向东作品

双重语境

文/张建俊

我把这个展览命名为“双重语境”,是想在中国文化的语境中探寻一种当代艺术新的语言形式,以及这种语言形式背后艺术家有怎么样的思路变化。“双重”按照一般解释是指两层、两方面的事物。“双重”在过去多指太极拳术语,“以练拳架时两足、两手不分虚实为双重”;《陈式太极拳》注:“双重是双足不分虚实,成为双重;双手也不分虚实,亦成为双实,因此成为双重”。 双重语境在文学范畴早已运用得很是普遍了,其指的是在一种文化现象中出现两种或两种以上的语言环境以及文化环境,其寓意有了双重的内涵,二者矛盾而又统一,错位而又和谐,在运用的过程中往往能体现写作者思想与技艺上的高妙之处。

双重语境必须是在上下文的阅读过程中体会其中的意思,即作者和观者既是虚拟的主体,又是真实的主体,也就是你必须了解其生活在文化系统中的个人和作为该文化系统主体的代理人双重身份,通过双重假设构成该语用情景中的语境关联。

双重语境不仅指文学语言运用的多样性,在中国文化中,双重性也表征一种多重性的、朴素而矛盾的、有别于西方传统下逻各斯中心主义的思维方式。更多时候,“双重”还是一种抽象的观念,以“双”“对”等偶数概念表征形而下意义上的富足完满以及形而上意义上的对称与美,如俗称的成双成对、四季来财、六顺八发、十全十美等。《易经》所谓“易有太极,始生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,都用一种朴素的抽象的偶数概念去分析自然现象的规律,这直到现在还深刻影响着中国人的思维习惯与价值体系——好和坏、美和丑、真和假、虚和实,对比,判断,欣赏,臻于圆融无碍。

本次参展艺术家的作品中都有两种内容和形式的呈现,均有一种双重的含义在里面。有时候观者难以想象其中的语境,如打太极拳虚中有实,实中有虚,“双重”或“双实”都在其打的过程中方能领悟。也就是说,观者必须通过上下文的阅读以及两者之间的对比才能品味其意。他们或多或少借用了汉语传统的对比、衬托和双关修辞方法有意无意地使画面有双重意义,表面上是一个意思,而暗中隐藏着另一个意思,言在此而意在彼,有一箭双雕之妙。有时幽默诙谐,饶有风趣;有时委婉含蓄,耐人寻味。

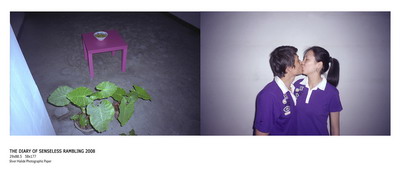

张巍的系列摄影作品《无聊日记》以记日记的方式来表述人和景、物之间的那种无聊、无序的情节。作为每天的记录,《无聊日记》是自我式的对生活的一种假想,无论是对人的状态的调侃、放诞或戏谑,还是对物的世界的随意摄取;无论是对人的清晰捕捉或局部放大,还是对物的缩小或虚拟的场景描述,都是虚中有实,实中见虚,把两者似乎有关系实则毫无关联的并列在一起, 把人的“无聊”和物的索然无味感表现的津津有味,使人与物相互之间有种难舍难解的暧昧情绪,在有意义和无意义之间让观者去想入非非。

罗巍的《游乐场》系列摄影作品也是两张图片的并列,不同处是他在新与旧的更替变换中使我们看到一种现实的可能性和批判性共同存在,这种时空场景的倒置变换给予了观者不断的假设心理,故去的也是现在存在的,现在的也将故去,只是瞬间的得失而已。支离破碎、残垣断碑与灯火迷离、盛世辉煌也只是一个时间概念或因果轮回的现象罢了,留下的只是片段的记忆。罗巍把这两种概念同时放在一起来谈,通过并置、假设把两者充满差异性和矛盾性的联系在一起,看似有种血缘联系,其实是想阐述一种文化背景中时间概念问题。人类很难在时空中穿梭运行,因此时间的运转对每个人来说都是一种伤害的记忆片断。

同样王相东也是把两张均等的图片并列在一起,不同处在于他是现实和现实之间对比,“向上的记忆”和“向下的现时”通过两者的对比看现实的问题实质,传统的记忆片段和现时的浪漫情节;老年人实用的信仰观念和年轻人信仰的遗失,东西方文化的碰撞场景,都在一种混杂的基层文化现象中体会到人的两面性以及多面性。

曹澍的影像视频作品也是现实中两位男女吵架,通过双声道的音频和现场两个画面的视频,把他们双屏剪辑。随着吵架的不断激烈化,二人的表情开始呈现喜怒哀乐并存的异质状态。吵架的声音也随着脸部的变形而变得杂乱以至于模糊不清。

李放、黄文亚和王宝明的作品都是把两张不同的图片进行重叠,不同的是李放采用了透明的材质和立体的展示方式,“复制—复制”,而黄文亚和王宝明是把两者合而为一,重叠成一张照片。李放把革命时期的历史图片(伟人肖像)与中国农村小学生肖像图片复制后再重叠, 通过一种映衬透明的方式,把两者有联系却似乎没联系的联系在一起,从而也消解了这种联系性。黄文亚通过合成把人的“本能”欲望与车祸场面的残骸相联系,“意象化”的表现出人类极端的欲望后所出现的恶果。王宝明把过去的老照片和现在的“人”进行合成,采用大小对比的方式,使“人”硬性地不合时宜地介入其景内,以时空错位的方式隐喻出一种诡异和荒诞的感觉。

李大朋和陈燕子以绘画的方式参加本次展览,他们的作品都画的是两种东西,我试图进入“双重语境”背后以“双重性格”来分析他们的作品。对于双重性格医学上有专用的术语,我不是学医的因此不是很清楚专业上怎么解释.但这种性格时常在生活中发生:几秒钟内可以转换成两种不同性格,好像身体里有两个不同的人,一个是善良的,另一个就是邪恶的;一个积极,另一个就消极;一个整洁,另一个邋遢;一个天使,另一个魔鬼……在现实生活中有时候我们真的无法去体会或辨别那种带有双重身份或双重性格的人,但在现实社会中每个人都有双重的性格及身份出现,只是或多或少地让人能觉察到罢了。双重性格就是正常人在相同时刻存在两种(或更多)的思维方式,其中,各种思维的运转和决策不受其他思维方式的干扰和影响,完全独立运行。所谓双重性格其实是介于外向和内向之间的一种特殊的性格,会让你在不同的环境下表现出不同的性格!一个人在不同的情况下出现的不同个性的人格,但并非纯粹的内向与外向之分,这双重性格的出现并非当事人所能控制,甚至会出现两种性格不相容的现象。

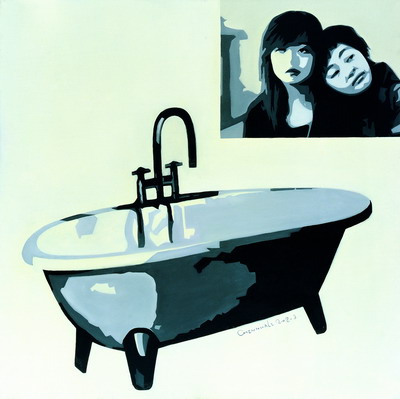

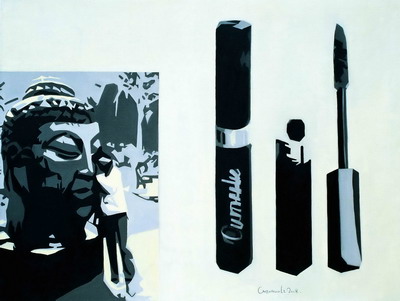

陈燕子的《颗粒》系列作品画的都是些日常生活片段和日常生活用品,把两者大小不均地分隔于同一画面,强化物的大而突出人的小,“颗粒”一方面寓意人和物是一体的,把每个细小物质都看成一种生命的存在体;另一方面又预示着物质化的强大和人的渺小。“这是个疯狂的时代,欲望充满人类生活与存在的每个角落,信仰严重缺失,道德异常混乱,价值体系彻底颠覆,人们生活不稳定而无保障。我们深陷困境,无能为力,甚至浑然不觉,茫然、迷惑、空虚、苦痛、焦虑、恐惧、贪婪、争掠之余,我们还剩下多少时间去触及并关照自己内心真实世界的精神需求,和生命的终极意义”(陈燕子创作手记)。矛盾的心理和“黑白灰”悲观、敏感以及多变都映衬出其双重性格的内心写照。

李大朋的《孪生》系列作品以戏谑的方式表现了“两个人”的双重性格以及双面性,他运用极具符号化的“流行图像”来阐述一个关于人的双面甚至多面的性格。我们都知道造物主造了两个人,一个男人,一个女人,他们偷吃禁果而结合,繁衍生息直到现在,但人类随着物质结构的变化而变化,双胞胎、龙凤胎、连体人、以及同性恋,双性恋、人妖、变性人等现象不断发生,也颠覆了人类男女之别的传统观念界限,李大朋的绘画作品并没有去关注人的生理学的问题,而是用一种像传统曲艺“双簧”戏谑的形式来演绎人本身的双面性以及多重性。不同的是“双簧”在表演时,一人表演动作,一人藏在身后说或唱,互相配合。而李大朋的作品把两个人都彰显出来,抹杀他们的性别甚至强化他们的“同性”体,戏剧性地让两者有时互相配合有时相互拆台,甚至会出现两种性格不相容的现象,串通、相互攻击又相互欣赏,不相容又不得不共处,这也是中国人为人处世惯有的伎俩,也是人格分化的一种处事规律,同时也是“潜规则”的开始。

双重语境是想在中国的文化语境中探寻一种新的艺术思路,但不是回归传统和继承传统的概念,所谓的传统在当下只是一种对照的方式方法,我们只是在学习和借鉴这种方式方法而已,这其实是一种设想,同时也是开始。

2010年5月

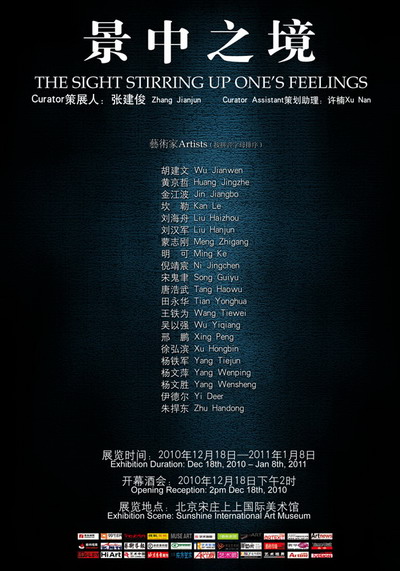

展览名称:“景”中 之“境”

展览城市:北京

策 展 人:张建俊

策划助理:许楠

开幕时间:2010-12-18下午2时

展览时间:2010-12-18至2011-01-08

展览地点:上上国际美术馆(北京市通州区宋庄小堡)

艺 术 家:胡建文 黄京哲 金江波 坎勒 刘海舟 刘汉军 蒙志刚 明可 倪靖宸 宋鬼聿 唐浩武 田永华 王铁为 邢鹏 徐弘滨 杨铁军 杨文萍 杨文胜 伊德尔 吴以强 朱捍东

“景”中 之“境”

文/张建俊

我在08年所策划的《‘景’中之‘境’》展览中是强调“历史景观”和“人文景观”在商业消费时代背景下的遗失,大多失去了历史的说教和文化的传承,成为商业运作的替代品——休闲娱乐场。今天我再次所谈的“景”中之“境”,是想在被邀请艺术家的作品中寻求一种对当下环境带有批判和反思的声音——这源于当今艺术太多的反讽和卡通式的调侃,还有更多的是为艺术而艺术的文本主义教条形式,回避批判现实和伶牙俐齿式的犬儒时代的冷漠,所以我强调“景”中之“境”的“境”不仅仅是感物触伤的心境,也不是当下所论的什么境界的高低,而是在当下自然环境恶化和重复建设下人为景观蔓延中你是怎样的心境?怎样去认知和感受个人在这个环境中存在的理由?艺术的本身是个人对生命的体验过程,生存空间和所周遭的环境恰恰是这种体验的根本。

中国在改革开放30年的历程中,以物质商业化进程中把一切都从新洗礼,首先把人从政治的附属中解脱出来,而成为商业消费的附庸,消费和自我消费,娱乐和被娱乐,作为人本身只是这个物欲时代的背景而已。这种状况在21世纪愈演愈烈,大都市的不断扩张,以及人为了自身的生存和发展而破坏原有的生存环境和自然共处平衡法则。环境恶化、城市扩张、暴力拆迁以及重复的社区建设等等一切一切的现状在生存和发展的重要问题上都显得失语。但人的活动都是双刃剑,文明和自然的平衡,都在和谐共处和邪恶共生难以平衡。

对于中国的现实情景在90年代就有了批评和反思声音,好多艺术家根据自身的生活阅历和生存境遇阐述一种文化的情景。在90年代中期王晋、郑连捷和展望等都以长城作为场景,来把现实的物品当做建筑材料装点长城,如王晋、郑连捷等使用“砖头”可口可乐来筑长城,展望为“长城镶金牙”等这种硬性的介入显得不合时宜,以中国文化符合的形式预示外来商业文化的打开国门,但却显示艺术家对中国“折衷观念”的委婉、幽默和无奈伤感的现实感受。在这一时期最能反映社会实质的现实问题是王劲松的《百拆图》,王劲松以“拆”字作为现代文明的暴力话语符号,从“拆”中所隐含着对城市的扩张,旧城的破坏与之相关的社会众多问题。

这一时期中国的经济发展迅速融入全球模式中,取得世界瞩目的成就,在被誉为“中国崛起时代”即将到来的时刻,同样也面临着更多复杂的问题。包括政治、文化、民生、环境等等。这些混杂的带有“经济学”社会景观,也为当代艺术的繁盛提供了创作的土壤。加拿大摄影家爱德华•泊汀斯基拍摄的“人造景观”,他对当下发展中国家在工业化社会的进程中现实“景观”的感受颇深. 对于王度在阿拉里奥展出的《20088002梦游现实主义》却是另一番触目惊心虚拟化城市场面,他用了一种时间差来寓言社会变迁到底会怎么样,超越时空的间隔,站在未来的角度审视中国今天2008年城市化和现代化的进程,我们都会惊叹而失语。展望也在2008年展出了《都市山水—看新北京》把大量的不锈钢餐具、饭盒按北京地理位置堆集成非常时尚的北京“人文景观”,没有自然,一切都是物质化的产物。这个北京城好像是个混杂的“竞技场”。

同样是这一年后期金江波在广东东莞创作了新作品系列《中国经济大撤退——东莞现场》,记录下了金融危机爆发前那触目惊心的大撤退的场景,用影像的方式预示着即将到来的全球经济走势。其作品将成为研究“后殖民资本”的隐蔽性和残酷性的历史见证。在这个冰山一角的发展城镇我们可不可以窥视出全球经济的一体化就意味着后殖民经济的侵略再现呢?他不但给了“经济学”一个预言性的问题,也给艺术家提出一个问题来,艺术并不仅仅是个人的“修身养艺”,还有更多的参与“社会学”和“经济学”探讨一种现实的实质性的问题。

近来随着城市化扩张的进程加剧让人也看到全国各地一幕幕拆迁的场景,以及人在这种场景中显得一种无奈、焦虑和荒唐感。中国从20年前开始政府通过拆迁加快从“文革”以来停滞不前的城市和住房建设,同时通过改善老百姓的居住条件和城市的基础设施建设来拉动内需。随着上世纪90年代经济体制改革的深入房地产带来了巨大的商业利益,同时也就产生了一支中国重要的政治力量登上了历史舞台——开发商。这种特权设立的那一天开始,全国的单位和个人就丧失了建房权。即使建了自己的房子也没有永久的使用权,也是小产权,提心吊胆的害怕拆迁改造。其一是土地的公有变成了政府所有,由政府对土地市场一级垄断(二级市场的垄断)。其二开发商垄断了住房建设。老百姓没有自己建房的权利,单位有钱也不能自己建房,只能购买开发商的房子。具有官方背景、权力背景的开发商,越来越频繁地在全国各地拿地,形成了对房地产市场更进一步的垄断。开发商垄断了住房建设,意味着垄断了住房价格的话语权,买房人、被拆迁人成了弱势群体,永远和它赖以生存的土地成了不对称的状态。当下全中国有20%以上的人(被拆迁人及其亲人)经历过拆迁,一系列全国性的拆迁血案,也引起有良知的法学界和艺术家们的维权活动唤起了全社会对拆迁的关注。倪靖宸影像作品也是冰山一角式的反映北京北郊黑桥那个地方的拆迁场景,在断水断电的情况下人们是怎么生活的,通过记录的方式来让我们看到现实社会那段“黑色镜头”。

王铁为的“中轴线”系列摄影作品也是一种连贯性的新纪实形式,前门、天安门、大会堂、午门、故宫和少年宫多组系列成对比的图片,在空间形成“三点一线”的中轴,也是我们分析王铁为作品名称“轴”的含义所在。从大前门拆迁改造成商业的仿古区人的无端惆怅心境,到天安门广场下直接记录“游玩”场面的“真实性”,大会堂的豪华,再到午门、故宫那种把平民变皇帝的“乌托邦”的设想。这些具有中国代表意义的“景观”在现代人的面前虽然失去了它们往昔的含义,只是“旅游景观”的一个象征符合,但在中国每个人心里那是一个“政治乌托邦”梦想。我觉得王铁为的“中轴线”以纪实的方式在时间和空间上是对这种象征政治符号化的消解,另一面在这种景观下所流露出人失去信仰的无奈和无聊感。

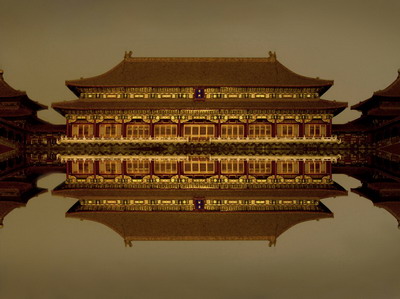

《京梦》系列摄影作品是朱捍东近年来内心深处对北京城的感受,他由小时候对北京城的憧憬而幻化为梦境的想象,这种梦幻的场景转化也和现实的皇城有了一定的距离感,淡化了历史的虚无以及现实的矛盾,留给我们只是虚空后的王朝想象。

明可的摄影作品以其独特的视角和他对中国文化变迁与历史沧桑的感受,来搜寻摄入镜头的影像,近期的摄影作品《我们的领袖》是把“文革”中遗留下来的毛的标准像作为拍摄对象,那些“无比辉煌”的往昔景观,在今天大部分都被拆除,残留下的只是片段的历史记忆和荒诞的场景,但“余音宛在”有些地方还在重塑金身。把对毛泽东个人崇拜的遗产物化为经济利益下的保护神。不同的是明可的镜头是直对今日那种荒凉的将要消失的场景,无论是不断损毁还是维修和重建,其背后都是不断改变的和让人反思的历史碎片。

杨铁军的《政府大楼》、《白宫》组照极富隐喻性和象征性以及现实景观的荒诞感,这些底层的政府机关都是非常标准的样板楼,鲜亮的国徽和红旗极富权力的象征含义。白宫非美国“白宫”而是遍布在中国各地“中国式的白宫”,在所谓的全球化经济的模式化和文化的极端的献媚才有这种“白宫”的出现。

对于今天的中国,城市像欧洲,农村像非洲,城乡结合部——更像亚洲,混杂、荒诞而无序。对于生活在“城乡结合部”的邢鹏来说更能体会到这种“无序”的感受,他拍摄的《基层文化》系列作品就反映了这种混杂的文化现象景观。所谓的基层文化就是商品经济运营下的娱乐文化现象,它也有传统的文化的翻版和教条,但都是一种实用主义所津津乐道的祈福纳瑞、招财进宝、避灾躲病式的非常实用的俗文化现象。并且基层干部不遗余力地耗损巨资去修建这些所谓的“文化”景观,其背后都是政府部门的“形象工程”。

胡建文的作品也是表现这种城乡结合部的混杂景象,能体会到其作品中人和景都有现实的荒谬感,也包含着许多的隐喻、象征甚至是误解。这种“非现实”存在的片段记录,尽量的舍弃现实情景的真实性,而追求一种自我从艺术方式认识问题假象的根本所在,是对现实种种矛盾的转化和超越的阐述。

唐浩武的《呓语之重》是把现实世界的两个场景相互重叠在一起,这两种情景好像没有什么联系,但却给人一种千丝万缕的想象空间,对于这些“呓语”或者“梦话”,街头巷尾频频皆有,唐浩武把这些在墙上书写的乱七八糟的文字和“是是非非的人”相提并论,在某些程度上来反思作为人本身的生存环境是多么的龌龊的一面。那些污言秽语还是表面祝福是不是这些人写的并不重要,但他们天天住在那里,已经成为他们生活的空间文化,这两种语境的重叠也是一种现实版的“现场观念”。这种双重身份的隐喻是融洽一种内心情感体验和现实记忆片段的时空错位,也是对现实文化语境的自我式的从新体验和解构。

对个体经验的从新解读是剖析社会现实的重要手段,这种现实的真实同时也是一种新的观念及新的艺术视觉的体验。我觉得当下现实环境不是人改变了环境,而是环境改变了人,作为个体的人你必须适应这种社会环境去生存而生活,为了生存的本能难道一切内在的精神实质都成为梦想吗?

田永华的作品恰恰阐述了这种梦想和现实的落差性,极端的理想主义者或者一体化下的集体病态的生存模式和近乎“荒原”的生存环境相得益彰,不得不让人反思现实许多社会以及环境问题。

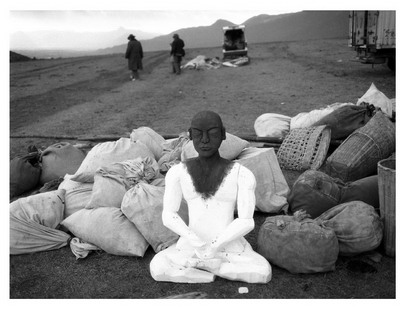

这种梦想在伊德尔那里转换成了童话的记忆片段。据伊德尔自述《金色童年》拍摄过程源于他送女儿上学的路上,看到一个金色的糖纸在太阳照耀下闪闪发光,但刹那间就被雨水冲入下水道,这种瞬间的变化使他联系到作为个人在这种现实世界里的命运。他把自己扮演成一个小金人,那些小金人在现实的种种场景中做着种种人所能为的动作和事情。如同栗宪庭先生所说的“像我们每一个心怀理想的人,你的每一个场景的设计――从下水沟里钻出来,游荡在空中,站在令人生畏的高处……,就像今天我们的处境,尴尬而无奈,对这个时代所有感觉的人来说,那是一种‘身份境遇的隐喻’.他在物欲横流的今天,所有的理想和信仰,像一个金色的童话,离我们遥远而难以触摸,又常常触动我们的神经,让我们隐隐作痛。我们不敢说自己是思想者,就是活得有一点点感觉和想法,就觉得无奈。” 这种对个体内心的解嘲恰恰是现实情景中我们自己的真实写照。

相对于影像作品,本次参展的绘画作品更多的在语言性中寻找一种表现自我感知的“景观”,不是直接的面对现实或周遭的环境问题,而是用间接的中国特有的“意象化”情愫去演化那些存在于内心激动不已的景致。

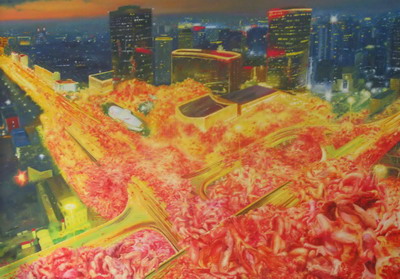

刘海舟的《灿烂》系列作品是把“灿”和“烂”分开解读的,给绚丽的城市里面置换了“鲜美的肉鸡”,把“灿烂”的化成“腐朽的”,在无比辉煌的景观中显得更加灿烂夺目。坎勒的作品是直逼“腐朽”,他用一种特殊的自我的表现方法—“焦感”的笔触,来直接表达存在于我们最近的标志性的“建筑物”和烧焦的树林。而杨文萍的“变异的风景”正是这个时代物欲横溢的写照。

蒙志刚用一种“梳理”的方式,去审视那些深沉而厚重、昏暗而冰冷的具有皇家气势的“建筑群”。徐弘滨是直接地从都市场景中提出那种“块面构造”,空空荡荡,无人之境,表现出大都市物和人之间的那种冷漠。宋鬼聿用一种近乎“撕裂”的方法,来表现那些好似“天塌地陷”后无法还原的那一个个“坑”,空寂而深不可测。

这样,刘汉军的“装置”却显得有点突出,在自选自造的砖块上复制古代南宋米友仁的“潇湘奇观图”,又几乎是破坏式的用刮痕去消解这种现实意义的存在价值,映衬出传统与当代那种尴尬的对话方式。而杨文胜的绘画作品通过“星星点点”对雨雪电鸣的自然景观的写照,静静地、默默地去体悟自然界“润物”的声音,让人的内心有种回归传统文化—禅宗的境界,以及人本初和自然那种丝丝缕缕的情愫。

黄京哲和吴以强的绘画作品都表现了个体在“当下环境”的感受,黄京哲是通过女性的视觉来看待这种都市景象,通过灰暗的基调和那闪烁着迷离的弱光,表现了大都市的辉煌和自己的无聊、尴尬的情节。而吴以强的作品通过一个不确定的人在一个不确定的环境中感受到那种无奈和压抑的境遇。

本次展览无论是影像部分还是绘画部分,都对当下中国的现实“风土人情”有很深的感触,他们的作品并不是一对一的如实的反映现实,而是带着自己的“有色镜”感受现实存在的假象,以往的“纪实”只是渴望生活的真实性,生活就是这样子发生的,我们只是这样子记录而已,但这种表面的真实性其实后面隐藏着种种假象,艺术的真实就是对现实情景的假象进行个人的批评和反思。

2008年6月写

2009年4月修补

2010年11月修订

“景”中 之“境”部分艺术家作品

朱捍东作品

胡建文作品

金江波作品

刘海舟作品

刘海舟作品

杨文胜作品

杨文胜作品

伊德尔作品