2015年3月30日NPR(美国全国公共广播电台)网站上发表了一篇关于威尼斯双年展的报道,题目是《为什么是中国艺术家代表肯尼亚参加威尼斯双年展?》,其中列出了代表肯尼亚的艺术家名单,其中只有两个人和肯尼亚稍微沾点边(一个是居住在瑞士的肯尼亚后裔,另外一个则是住在肯尼亚的意大利人阿曼多·坦奇尼[Armando Tanzini]),剩下的则全部是中国艺术家。

一时间各种公众账号以“代表肯尼亚的……是一群中国人”、“中国画家花钱于威尼斯镀金?”这样的题目不断刷屏,传统媒体更纷纷刊登评论文章,嘲笑中国艺术家跟中国明星蹭奥斯卡红毯秀一样去蹭威尼斯双年展。铺天盖地的负面评论不绝于耳,事件的不断发酵致使第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆参展新闻发布会提前了三天,于2015年4月9日南京湖滨金陵饭店举办。

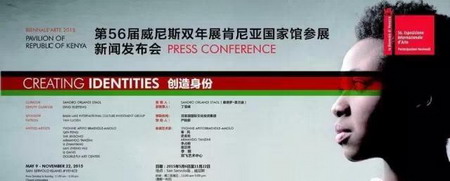

事件:第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆参展新闻发布会与会者:第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆总策展人桑德罗·奥兰迪(Sandro Orlandi Stag)、联合策展人丁雪峰、第55届、56届威尼斯双年展肯尼亚馆联合运营中方总监季晓枫(同时也是在3画廊运营总监、北京白菜文化传媒有限公司董事总经理、中国-意大利当代艺术双年展中方运营总监)季晓枫、艺术家秦风、史金淞、李占洋、蓝正辉、双飞艺术中心代表崔绍翰,第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆赞助方——南京国际美术展组委会执行主席、百家湖国际文化投资集团董事长、南京利源集团董事长严陆根,南京国际美术展组委会秘书长、百家湖国际文化投资集团执行总裁黄炳良

地点:南京湖滨金陵饭店

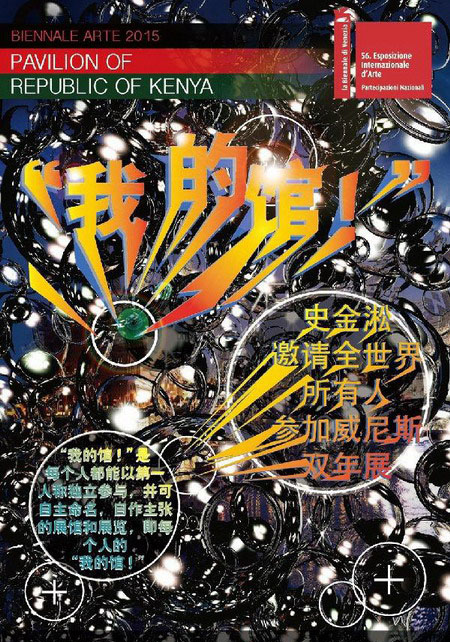

与会上,第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆策展团队与中方参展艺术家秦风、史金凇、李占洋、蓝正辉、双飞艺术中心(李纲因故未能出席)介绍策展主题与各自参展作品。其中艺术家史金淞,以邀请全世界的人参加展览的公共艺术项目“我的馆”是此展览当中非常规的作品,在这个项目中,每个对参加威尼斯双年展感兴趣的人,都可以报名参加,目前参加人数已经多达700多名。

而面对媒体所提出的中国企业赞助肯尼亚国家馆、主推中国艺术家是一种变相的文化侵略、文化殖民这一论断,肯尼亚馆总策展人桑德罗·奥兰迪在回答媒体提问时强调,“艺术是世界的,是超越国籍的。全球大背景下的文化互动非常正常,部分西方媒体的狭隘观点是不成立的。”

其实在威尼斯双年展中,各国家馆邀请其他国家的艺术家来参展并不是新鲜事,但是中国艺术家这样大规模出现在肯尼亚国家馆还是引起了国际艺术界的一片哗然,但这样的现象并非是空穴来风。还得从肯尼亚国家馆的成立说起。肯尼亚国家馆是欧裔肯尼亚艺术家阿曼多·坦奇尼(Armando Tanzini)与肯尼亚政府文化部交涉而来,通过威尼斯双年展画册出版商——意大利出版社Maretti Editore——牵线完成肯尼亚国家馆的签订,同时该出版商的资深编辑Paola Poponi也成为了2013年第55届威尼斯双年展肯尼亚国家馆的策展人。

“淞艺博”第八站——“我的馆”是史金淞的系统公众艺术项目之一。应第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆邀请,史金淞将在肯尼亚国家馆中建立一种全新的展览空间和展出方式,使每个人都能以第一人称独立参与,并可自主命名,自作主张的展馆和展览,即每个人的“我的馆”,并邀请全世界所有人(不仅限于艺术家)共同参加第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆的现场展出,同时也可在淞艺博公众号(id:Song_yi_bo)、“我的馆”专属网站等网络平台在线参与,正式成为第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆的联合参展艺术家。

而第56届威尼斯双年展肯尼亚馆的赞助商是2007年以1100万美元的价格拍下了毕加索的《戴绿帽子的女人》的南京商人严陆根。他在上世纪八十年代初期就与许多艺术家往来,从1996年就开始了自己的艺术品收藏事业,并在2013年时进军文化产业,于2014年举办了南京国际美术展,这次参加肯尼亚馆的中国艺术家也是他赞助的。面对争议,严陆根在2015年4月9日的新闻发布会上表示,他不但将继续资助这6位中国艺术家参加威尼斯双年展,还计划在为期6个月的威尼斯双年展期间,每个月邀请一位肯尼亚艺术家到肯尼亚馆参展、交流。

作为参展第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆的参展艺术家之一,秦风对于国际艺术界所表现出的的普遍不满和愤怒也作出了回应,他在肯尼亚馆参展新闻发布会上说到:“西方让我们不舒服了那么多年,我们让他们不舒服几天,也算是个开始”、“西方会慢慢习惯,中方反殖民的情况……,对于肯尼亚的事情,我不明白中国艺术家的酸楚到底从哪里来?这是媒体应该去校正的。”

对于此现象,威尼斯双年展组委会的官方态度似乎显得更加包容,如组委会给本次展览策展团队的确认函中所述:“我们从你们选择的艺术家及送选的作品和方案中,已感知到生活就是场喜剧的理念,一群中国艺术家通过塑造创意的、具有文化的角色和表达身份转换的身体含义的这些影像、装置、图画,都真实反映了社会和人物本身,并能确切的反映本体论,演绎论,明显地指出了画家的思想和概念,具有独特的‘内部’审美的合成因子。”

第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆“创造身份”

展期:2015年5月6日至11月22日

地点:San Servolo岛,威尼斯(Venue San Servolo Island, Venice)

开幕:2015年5月8日,晚上6点30分

关于第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆总策展人桑德罗·奥兰迪(Sandro Orlandi Stag)

意大利人,批评家、策展人、建筑师和收藏家,现任Ebland公司艺术和市场总监、意大利中国当代艺术双年展艺术委员会主席兼总策展人,意大利最古老银行艺术品收藏顾问,并曾在博尔扎诺(Bolzano)的当代艺术博物馆Museion担任要职。

关于第56届威尼斯双年展肯尼亚国家馆联合策展人丁雪峰

独立策展人,先后策划“水法与墨道——2013中国水墨学术邀请展”,“流动的水墨——2013-2014年度中国水墨双年展主题展”,“出格——2014巴黎当代艺术邀请展”,“雾霾·长城·阿Q——德国柏林中画廊”与“2014年度艺术实践:行为与观念组成部分”等展览。

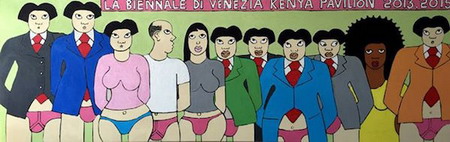

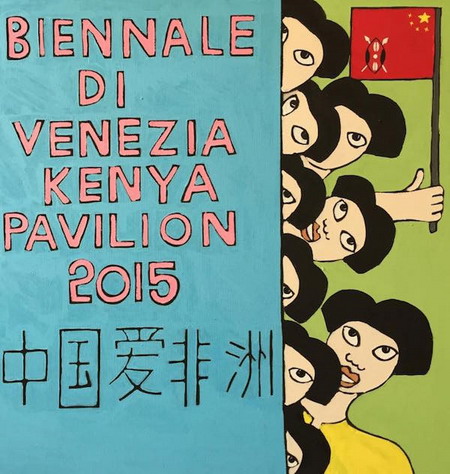

迈克尔·索伊(Michael Soi),《威尼斯之耻1》(2015),图片:Facebook

“威尼斯之耻":意大利-中国联合主导威尼斯双年展肯尼亚国家馆引发众怒

文:Lorena Muñoz-Alonso

译:徐先慧,校对:品毓、徐丹羽

2015年的威尼斯双年展上,肯尼亚将第二次出席,再度拥有自己的国家馆。这本该是值得庆祝的事情,然而据《Daily Nation》报道,由于肯尼亚参展团队当中的肯尼亚艺术家只有1位,大多艺术家均来自中国和意大利,策展团队也同样来自意大利,肯尼亚艺术界对此的态度更多是抗议和反感。

“肯尼亚在2015年威尼斯双年展上的国家馆与2013年如出一辙,完全是引发众怒的行为",肯尼亚首都内罗比最大的商业画廊之一ARTLabAfrica的总监拉维尼亚·卡尔扎(Lavinia Calza)告诉artnet的记者,“我看不到一丁点积极意义"。

与此同时,一场以“声明放弃肯尼亚参与2015年第56届威尼斯双年展,支持2017年重塑肯尼亚国家馆的承诺"为题的请愿行动已在change.org上悄然启动。

2015年的肯尼亚国家馆是2013年双年展肯尼亚首秀的灾难性重演

肯尼亚参加2013年威尼斯双年展时的国家馆由一位名为宝拉·波波尼(Paola Poponi)的意大利策展人承办,而这位策展人此前在威尼斯双年展上策展经历并无网络记录可查。她与桑德罗·奥兰迪(Sandro Orlandi)联合策展,最终肯尼亚国家馆以群展的形式首次亮相,标题则显得有些自视甚高——“反思的自然:魅力新感知"(Reflective Nature: a new primary enchanting sensitivity)。12位参展艺术家——Kivuthi Mbuno、阿尔曼多·坦齐尼(Armando Tanzini)、Chrispus Wangombe Wachira、范勃、罗灵和刘可艺术小组、吕鹏、 李日伟、何玮明、陈文令、俸正杰、凯撒·梅内哥提(César Meneghetti)——中,只有Mbuno和Wachira来自肯尼亚,其他大部分是中国艺术家。那次展览最终收获了一边倒的差评,一位评论家将整个事件称为“多元文化伪装下的新殖民主义"。

早在2013年6月,英国国家广播电台非洲站(BBC Africa)的记者马努尔·托雷多(Manuel Toledo)就曾写道:“据津巴布韦策展人拉斐尔·切卡瓦(Raphael Chikukwa)称,肯尼亚的同行中没有一位听说过此次的展览……本届双年展的评委会成员之一、尼日利亚籍策展人及拉各斯当代艺术中心(Centre for Contemporary Art, Lagos)艺术总监比斯·希法(Bisi Silva)也认为,中国艺术家的大比例出席是‘奇怪'的。"

“肯尼亚国家馆的展览显然极为失败,参展作品被普遍评价为艺术品味低下," Mwende Ngao在《为什么是中国艺术家在威尼斯双年展上代表肯尼亚?》一文中写道,“这对肯尼亚来说相当尴尬,作为一国的国家馆,展览的质量将会被认为体现了肯尼亚的艺术水准。"

肯尼亚是否通过意大利将其整个艺术界卖给了中国?

肯尼亚即将参与的2015年威尼斯双年展的模式还将遵循往例。国家展馆仍将由波波尼承办,策展团队也依旧,参展的艺术家几乎清一色来自中国,肯尼亚艺术家Yvonne Apiyo Braendle-Amolo和来自意大利的坦齐尼是两个例外,后者的作品在2013年的双年展上也有展出。

很多人现在都提出了疑问:“肯尼亚是不是通过意大利把整个艺术界都卖给中国了?"

出生于肯尼亚,常驻伦敦的艺术家菲比·博斯维尔(Phoebe Boswel)对坦齐尼的接连出席表示怀疑。在为Africa is a Country供稿时她写道:“一个意大利的旅馆经营者,就算是长期定居马林迪,是怎么成功承办到2015年威尼斯双年展的肯尼亚国家馆的?坦齐尼在肯尼亚的海岸线地区已经住了45年,也有许多‘创作',雕刻浮木象、猴面包树、海滩别墅,还有用绿色人字拖等‘捡来的材料'做成的非洲大陆形状的拙劣拼贴画。我必须得说,他因为爱和在马林迪度假的意大利富人们厮混早就声名远扬了。但是他和肯尼亚的当代艺术圈和文化背景是完全背离的,也没听说他尝试着去了解哪个肯尼亚艺术家,更别说去代表他们了。"

与此同时,肯尼亚艺术家迈克尔·索伊(Michael Soi),创作了一系列名为“威尼斯之耻"的讽刺油画,作为对这场争论的应答,或许也表达了对中国人在非洲大陆占据要塞的不满。

Michael Soi,The shame in Venice 2 (2015),Photo via: Facebook

其他非洲国家展馆在威尼斯的精彩表现

一国展馆挑选一些别国的艺术家作为代表出席是很常见的,2009年代表德国的艺术家就有来自英国的利亚姆·吉利克(Liam Gillick),而来自以色列的叶·芭塔娜(Yael Bartana)曾于 2011年代表波兰参展,这只是众多例子中的两个——而波波尼策划的肯尼亚展馆,对于在全球艺术圈曝光度微乎其微的肯尼亚而言,绝对是错失了一个自我展示的良机。

该国家馆也凸显了威尼斯双年展在选择国家代表上的随意,似乎起决定作用的是谁有钱,而不是谁最适合策展人这个岗位。

联系到其他非洲国家展馆在威尼斯首秀时取得的成就,也难怪肯尼亚民众感到如此失望和受排挤。

“问题是政府层面并没有改变现状的政治意愿,肯尼亚政府对艺术的扶持力度更是令人失望”,ARTLabAfrica的艺术总监卡尔扎告诉artnet记者道。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。