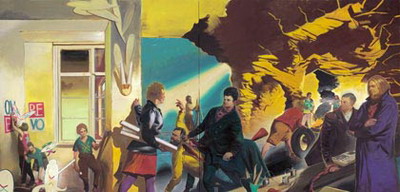

尼奥·劳赫:《逃避企图》,2008年,油画,乌拉与海纳·匹奇夫妇收藏,柏林摄影:Uwe Walter,图片提供:柏林/莱比锡EIGEN+ART画廊与 David Zwirner,纽约,版权:VG BILD-KUNST

当代艺术家中几乎没有一个人像尼奥·劳赫那样赢得了如此的赞誉,也招致了如此多的粗暴拒绝和严词苛责:2010年4月18日至8月15日,画家尼奥·劳赫的家乡莱比锡和慕尼黑在他50岁生日之际联合举办大型展览,展示了他的画作历年来的变化。

“要说艺术有什么任务的话,那就是要让微小的火焰在善与恶中产生。”尼奥·劳赫在故乡莱比锡造型艺术博物馆展览的开幕之际坦言。在他的画作中心灵的火焰激越迸发。因为他一心执迷于绘画——而且延续着形象塑造的传统手法。而实际上这种传统自从技术媒体主导了图像生产之后就已经被搁置不用了。

这位土生土长的莱比锡人是绘画界迅速崛起的新军中最富盛名的先锋之一,甚至成为了“媒体明星”。然而让慕尼黑现代美术馆作为合作伙伴承接这一次联合回顾展的,既不是他的迅速成名,也不是市场,不是艺术家的机智话语,也不是他的50岁生日,而是他的作品;慕尼黑的策展人伯恩哈特?史文克(Bernhart Schwenk)在阐述展览宗旨时如是说。

因为他的作品在过去17年里发生了巨大变化——在莱比锡和慕尼黑两地分别展出的60幅画作足以令人相信这一点。这些作品主要来自私人收藏。公共博物馆在开始时对购买他的画犹豫不决,随后随着价格的急剧攀升则只能望洋兴叹。

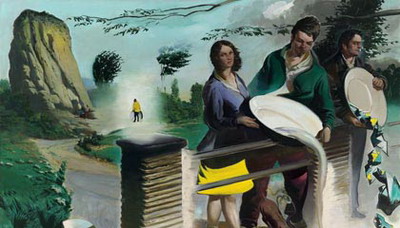

尼奥·劳赫:《演出》,2006年,油画 , 鲁贝尔家族收藏,迈阿密摄影:Uwe Walter,图片提供:柏林EIGEN+ART画廊与 David Zwirner,纽约,版权:VG BILD-KUNST

劳赫的画作有意避免单义性

在慕尼黑,当人们爬上大楼梯,登上美术馆二楼时,看到的第一幅画是《演出》(1996年)。在斜面上一群男人围桌而坐,他们背后是一片难以言状的粉红色天空,他们的座椅是稀松平常的绿色啤酒箱。这是对古典大师的晚餐题材的改写吗?现在要被出卖的,是艺术家本人吗?劳赫的画作有意避免单义性。

在莱比锡,当人们沿着阶梯走下去时,看到的或者是《十月》(2009年)或者是《道岔》(1999年)。这里的展览构想是,让创作时间各异的画作彼此展开对话。慕尼黑的策展人则有所不同,他的得意之处是,每一个房间里展出一个“不一样的劳赫”,每一次都选取其中一幅画的标题作为题词。因为艺术家本人喜爱跟他的画一样、从不同的方向演绎他思想的标题。

尼奥·劳赫:《演出》,2006年,油画 , 鲁贝尔家族收藏,迈阿密摄影:Uwe Walter,图片提供:柏林EIGEN+ART画廊与 David Zwirner,纽约,版权:VG BILD-KUNST

还能用绘画手段上演宏大的世界戏剧吗?

90年代末,在尼奥·劳赫的绘画中,彩色逐渐取代了早期作品中的黑色——使用得相当克制,产生一种褪了色的效果。《房子》(1996年)是艺术家以精湛的技艺和智慧,常常也带着讽刺,率性地安排插图式和抽象式图像空间,同时又通过版画色的轮廓控制图像效果而完成的精彩画作之一。他还常常插入字词的碎片和文字框。在随后几年中,颜色和图式逐渐丰富,图像人物日益增多,有时甚至让欢快的气氛中渗入阴郁的色调。

像《不洁》(2004年)这样一幅画,就好比一座界碑。暗色的人面牲畜在光线昏暗的一个室内空间的前部低下了头。粘稠的颜料颇有装饰感地从木楼梯上翻滚下来,而墙上挂着一块带毛的火腿肉。一个男人在往一个碟子中盛汤,背景中一个穿着马甲的矮个子正端着这汤去上菜。这是对艺术市场的一种辛辣讽刺吗?

接下来的画作,越来越大的画布上溢满了充满意味的形象,几乎让人难以承受。真的还能用绘画这样的手段上演宏大的世界戏剧吗?《Revo》是大量刚从画室中出炉的新画之一,艺术家尝试在三乘五平方米的画布上作画,上面是反写的“Over”(结束)。在画上既没有空间上的中心,也没有思考的中心,而是四散分布的遁点。

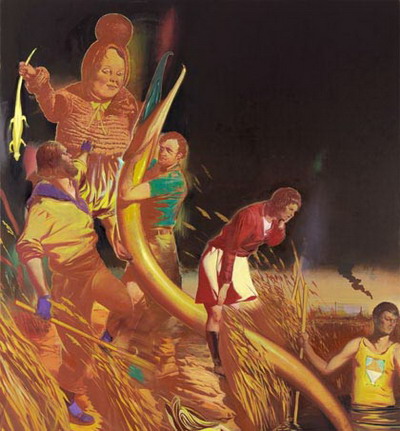

勾画精美的地貌,尚未完成的平原,折中方式的形体糅合,梦幻一般的新造形式,这一切可能会在同一幅画中出现。或者,创作时间相近的画作如《倾倒》(2009年)和《芦苇孩童》(2010年)显得如此迥然相异,就好像它们出自不同艺术家之手。

尼奥·劳赫:《倾倒》,2009年,油画,弗里德·布尔达博物馆,巴登-巴登摄影:Uwe Walter,图片提供:柏林/莱比锡EIGEN+ART画廊与 David Zwirner,纽约,版权:VG

两德合并后绘画成了令人不屑的手艺活儿

在让人充满希望的政治转折(即两德合并,译注)发生之后,绘画,尤其是产自原东德的绘画遭到了普遍怀疑:绘画成为令人不屑的手工艺,它散发的油彩和松节油气味成为了耻辱的标记。

1990年,尼奥·劳赫30岁。出生于莱比锡的他在萨克森-安哈尔特州的阿谢尔斯列本,他祖父母的身边长大,因为他的父母——两人都是艺术系的学生——在他出生几周之后就因为火车事故而离开了人世。他从1981年至1986年在莱比锡版画艺术与书籍装帧艺术学院随阿尔诺·林克(Arno Rink)学习,随后师从艺术大师伯恩哈特·海斯西(Bernhard Heisig)。他2005年获得带薪的教授职位,但是3年之后他就放弃了。

直到今日,他还随时可能对所承受的谩骂进行反抗。尼奥·劳赫曾经以他的画作为战场,现在也依然如此。他在他的画中通过——艺术中和生活中——那一群伴随着他的人物坚持着自己的战斗。几乎在他的每一幅画中都能找到一个与他相似的主人公。

尼奥·劳赫:《芦苇孩童》, 2010年,油画,私人收藏,摄影:Uwe Walter,图片提供:柏林/莱比锡EIGEN+ART画廊与 David Zwirner,纽约,版权:VG BILD-KUNST

将展览命名为《伴随者》并非偶然

特别是他的“后社会主义时代的现实主义”对美国人的吸引,使尼奥·劳赫得以享誉世界。莱比锡博物馆馆长汉斯-维尔纳·施密特(Hans-Werner Schmidt)说,他作品中的那些让人觉得疏远和陌生的地方,正是其吸引人之处。

尼奥·劳赫的成功鼓励了众多年轻艺术家重新回到绘画上,同时也让莱比锡在艺术世界地图上占有一席之地。然而这一次联合展览也引发了一个疑问:这样的创作是否会持续。

以《火焰》(2007年)为标题的一部画作展示了一个跨大步的男人。他绑在腿上的风车叶已经开始消失。

在莱比锡造型艺术博物馆和慕尼黑现代艺术馆同时举行的展览《尼奥·劳赫——伴随者》从2010年4月18日持续到2010年8月15日。

展览画册由汉斯-维尔纳·施密特与伯恩哈特·史文克主编,包括策展人、艺术史学家和艺术家的介绍文字以及一篇德国作家吴维·特尔坎普(Uwe Tellkamp)的散文,于Hatje Cantz出版社出版。