二、“艺术的日本”

自文艺复兴运动以来,在欧洲以表现方法的不同有“大艺术”与“小艺术”之分,即“纯艺术”与“应用艺术”。前者为绘画、雕刻、建筑等,后者则是装饰美术与工艺美术等。而在日本人的心目中,“绘画以及其它美术品,无论怎么说都是存在于生活空间中的物体。因存在于生活空间,生活空间便赋予美术品以某种意味,反之美术品也赋予生活空间以某种意味。美术品独立于其他事物而拥有其自身的意义,在现实中是不可能的,至少在现实生活空间中是不可能。”[1]

日本人日常生活用品所具有的艺术品性质显然使欧洲人面对一个新的价值体系。一位曾极力推崇印象派的法国美术批评家于1871年走访了东京平民区之后惊叹道:“在道路两边,随处售卖刀剑的装饰品与烟管、烟草袋、陶磁器等等,还有做工精致的工艺品商店。尽管这里有许多精巧的、艺术性很高的物品,但对于日本人来说,这只不过是日用品罢了”。[2] 这正是欧洲人对日本的日用品与艺术品之间没有界限以及生活的艺术化的惊讶。

在日本的文化传统中,艺术从来就不是与日常生活分离的另外一个世界,不存在所谓“纯美术”与“实用美术”的明显分界,最早进入欧洲的日本艺术品就是各类精美陶瓷器具和施以金银泥绘装饰的生活用品。日本的美术从来就不是作为独立的艺术品为人们所欣赏,而是自然地与生活融合在一起并成为其中一部分,绘画也被作为日常生活用品而与其他一般用品有着联系,日本人也因此生活在一个充满艺术氛围的环境之中。

正如塞穆尔·宾在《艺术的日本》创刊号中指出的那样:日本艺术家“确信自然是万物之根本,因此对于他们来说,例如一片草的叶子,在高深的艺术概念中显然无法占有一席之地,但它为什么是在世间独一无二的存在?因此,如果我没有说错的话,我们必须领悟到日本艺术家在我们眼前所展示的作品中的重大意义和经验。基于这种影响,我们的专业设计师应该逐步转变他们至今为止所持有的僵化、缺乏生气的固执理念,由此我们自己的产品也应该在构成日本美术所具有的全部魅力的真正生命气息的鼓动下,朝着有生气的方向发展”。[3]

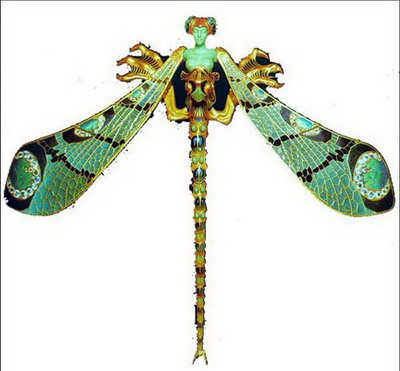

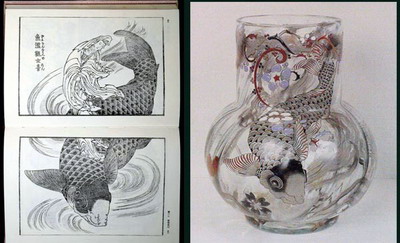

1890年前后,“日本主义”在法国掀起第二个高潮。继印象派之后,日本美术的影响超越了绘画领域,扩展到设计、版画、建筑等各个方面。在对自然界的关注之中,尤其值得一提的是欧洲工艺设计领域对花鸟鱼虫等单独动物个体的青睐。英国烧制的彩釉大盘中布满了日本的动植物纹样、饰有松枝和竹子图案的玻璃瓶、法国制造的日出海景的景泰蓝花瓶、绘有《北斋漫画》中老鼠形象的食器,还有以鱼滥观世音为原形的鲤鱼纹花瓶和布满浮雕植物的家具。经过后印象派、纳比派的发展,最终导致了大范围“新艺术运动”的兴起。

勒内·拉利克 《蜻蜓精灵》 1897—1898年 金、宝石等 23×26.5cm

(左)葛饰北斋 《北斋漫画第十三篇 鱼滥观世音》 1849年

(右)埃米尔·加勒 《鲤鱼纹花瓶》 1878年 玻璃釉彩 28×23cm

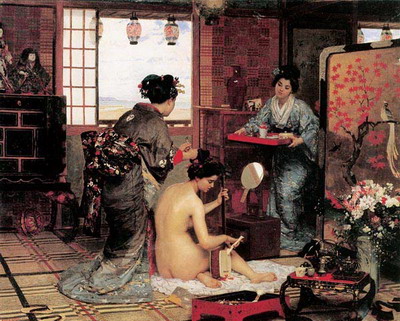

费尔曼·吉拉尔 《日本的化妆》 1873年 布面油画 53×64cm

以表现手法的不同划分优劣的“大艺术”与“小艺术”之说始于达·芬奇和米开朗基罗,其实这种划分本身蕴含着某种价值认识上的差别。试图推翻这种价值体系、构筑平等艺术秩序的英国社会主义者威廉·莫里斯推行的“工艺美术运动”兴起于1860年代,影响遍及欧洲各国,成为后来“新艺术运动”的先声。

英国收藏家阿内斯特·哈德指出:“在我们的中世纪即使有再伟大的工匠,在艺术与技术之间、‘大艺术’与‘小艺术’之间依然被掘开了一道深深的鸿沟。在日本不仅没有‘大艺术’与‘小艺术’的区别,也没有艺术与技术的区别。日本人将对艺术的感觉与必要性融汇在日常生活中,他们将艺术作为最贴身的日用品,将其用于刀剑、印笼、女性化妆用品、砚盒、居住以及服装的装饰”。[4] 1880年代之后,这种应用艺术被作为“日本主义”的主要内容被反复提及。与此同时,活跃在绘画领域的艺术家们也广泛参与新艺术运动,日本艺术开始显现出对欧洲的实质性影响。

埃内斯特·西诺将日本美术在表现手法上的特色概括为左右非对称性、样式化、色彩丰富等三个要点,他在《巴黎的日本》一文中就对日本美术构图的意外性、形态的巧妙性、色彩的丰富性赞叹不已。不同于文艺复兴之后的西方绘画重视画面的垂直深度,日本绘画的特点在于重视平面性,这种表现手法的差异源于绘画的基本态度乃至价值观念。

在西方,绘画主体的画家视点被作为绝对的条件,一切都服从于这个条件的支配;在日本,则强调服从于被描绘的客体,尽可能采用能够表现不同对象特征的不同视点,并使之共存于同一画面之中。[5] 具体而言就是大胆突破画面的平衡、主要物体偏离画面的中心、只将焦点聚集在物体的一部分上;从人物形象到背景物体经常突破画面边缘而被切断,在可视的画面上只描绘对象的一部分,也就是说画面本身并不是一个单独完整的结构,而是扩展到了画面之外的空间;以流畅的轮廓线构成的形体表现、没有阴影的鲜明丰富的色彩、尽可能省略多余物体的单纯化手法等。

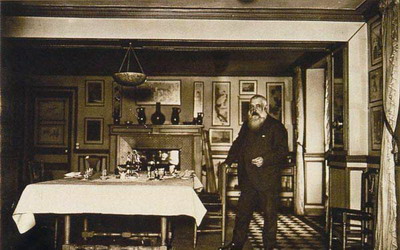

莫奈在住宅餐厅的墙上挂满了日本画和浮世绘 (摄于1915年)

莫奈《睡莲》

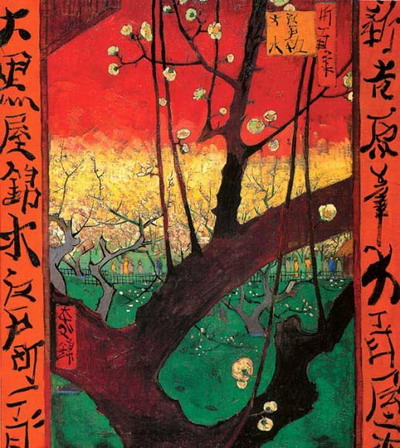

凡高临摹浮世绘《开花的梅树》 1887年

惠斯勒《青与金的和声:孔雀厅》 1876-1877年

维亚尔《餐后》 1890-1898年 布面油画 28.0×36.0cm

对于不谙透视法的日本美术来说,不是致力于挖掘画面的三维深度空间,而是不断探索在画面的上下左右位置经营之道,由此形成了日本绘画的平面性与色彩华丽而丰富的主要特征。相对于西方绘画的“写实性”,日本美术体现出“装饰性”的特征。西诺所指出的日本美术具有的华丽色彩、非对称的意外构图以及样式化、单纯化等特征,无不源自这一“装饰性”特点。

19世纪中叶,是欧洲自文艺复兴以来形成的造型原则开始动摇的时期,马奈及其印象派画家们开始开拓新的绘画世界,从马奈对平面化的追求中可以清晰地看到日本美术尤其是浮世绘版画的影响。莫奈的作品也体现出装饰性趣味的潜移默化,正如他在1909年所说的那样:“如果一定要知道我作品后面的源泉的话,作为其中之一,那就是希望能与过去的日本人建立联系。他们罕见的洗练趣味,对我来说有着永远的魅力。以投影表现存在、以部分表现整体的美学观与我的思考是一致的”。[6] 德加对主要形体的大胆裁切、劳特累克流利的设计感、凡·高强烈而明亮的色彩、高更趋于装饰性的综合主义等,引发了西方绘画通往20世纪的一场革命。19世纪末热衷于日本美术的“纳比派”成员莫里斯·德尼给绘画本质下的一个著名定义:“无论是描绘人体还是其他的东西……,任何绘画从根本上来说,都是被按照一定方式组合起来的色彩覆盖的平面。”[7] 显然可见在主导20世纪绘画发展方向的美学观后面,日本美术的造型观是强力的灵感之源。

[1] [日]大島清次:『ジャポニスム――印象派と浮世絵の周辺』,講談社,1992年版,第219页。

[2] 转引自[日]高階秀爾:「ジャポニスムとは何か」,『ジャポニスム入門』,思文閣出版,2004年版,第10页。

[3] 转引自[日]大島清次:『ジャポニスム――印象派と浮世絵の周辺』,講談社,1992年版,第212―213页。

[4] 转引自[日]馬渕明子:『ジャポニスム――幻想の日本』,ブリュッケ,1997年版,第25—26页。

[5] [日]参阅高階秀爾:『日本美術を見る眼』,岩波書店,1993年版,第77页。

[6] [日]高階秀爾:『美術史における日本と西洋』,中央公論美術出版社,1991年版,第12页。

[7][美] H·H·阿纳森:《西方现代艺术史》,邹德侬等译,天津人民美术出版社,1988年版,第86页。