1.约瑟夫·寇德卡:华沙条约组织的军队入侵

布拉格,在电台总部门前,1968年8月21日

2.安塞尔·亚当斯:月出,埃尔南德斯,新墨西哥州,1941年11月1日,下午4点49分20秒

3.爱德华·韦斯顿:人体,1936年

4.萨尔加多:美国阿拉斯加北极国家野生动物保护区,布鲁克斯山脉是育空河流域和北冰洋流域的分水岭,2009年6月

5.斯蒂芬·麦凯瑞:阿富汗女孩,1984年

6.艾略特·厄维特:纽约,1974年

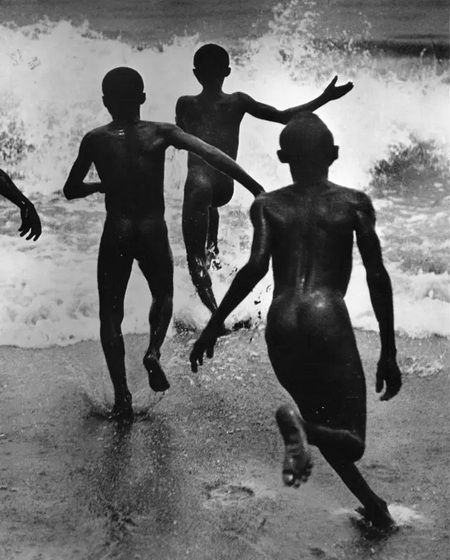

7.马丁·芒卡西:坦噶尼喀湖边逐浪的男孩,1932年

8.奥古斯特·桑德:面点厨师,1928年

9.查尔斯·斯韦德林德:纽约,1970年

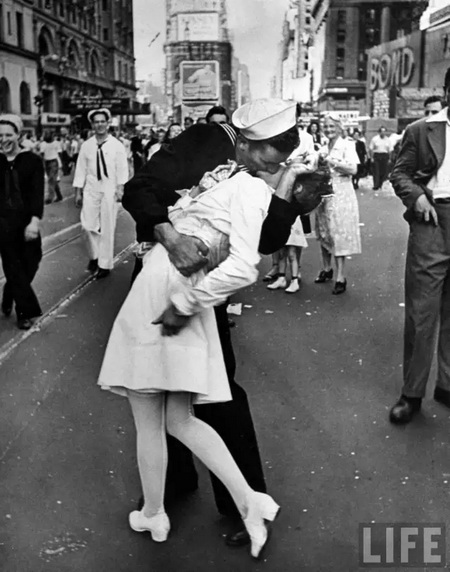

10.阿尔弗雷德·艾森斯塔特:抗战胜利日,1945年8月14日

11.安德烈斯·塞拉诺:射精的轨迹,1987-1990年

12.安德烈亚斯·费宁格:摄影师丹尼·斯托克,1951年

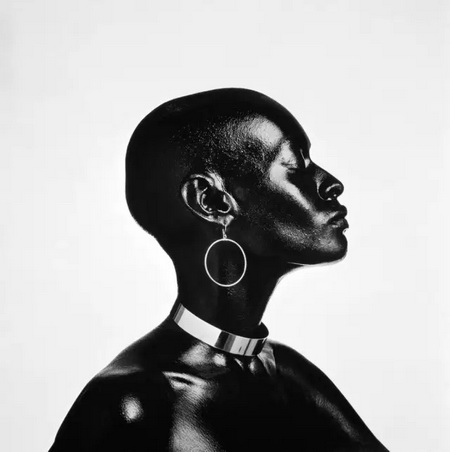

13.安东尼·巴尔沃萨:Pat Evans, 1972年

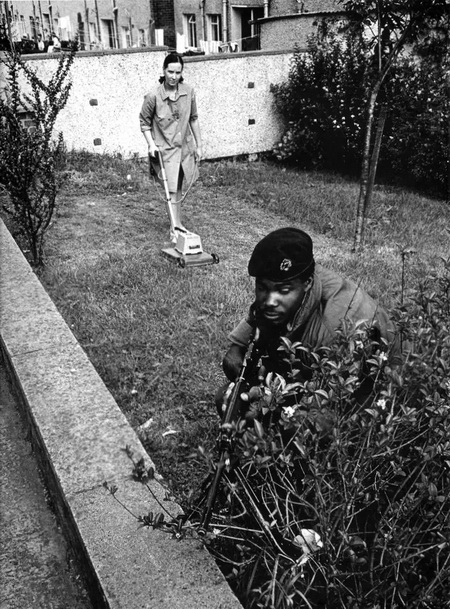

14.菲利普·琼·格里菲斯:修剪草坪,北爱尔兰,1973年

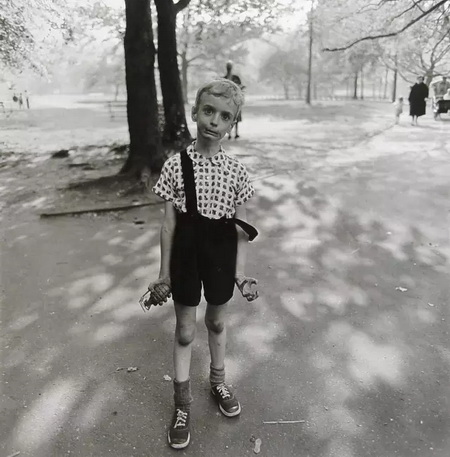

15.黛安·阿勃丝:树荫下手持玩具手雷的男孩,纽约中央公园,1962年

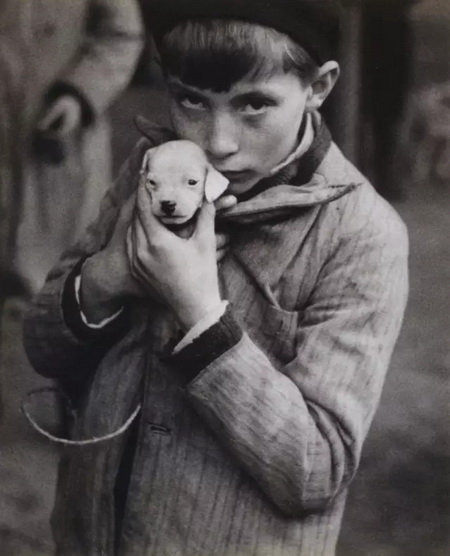

16.安德烈·柯特兹:小狗,巴黎,1928年

17.鲍德里亚:Sainte Beuve,1987年

18.芭芭拉·克鲁格:钱能买来爱情,1985年

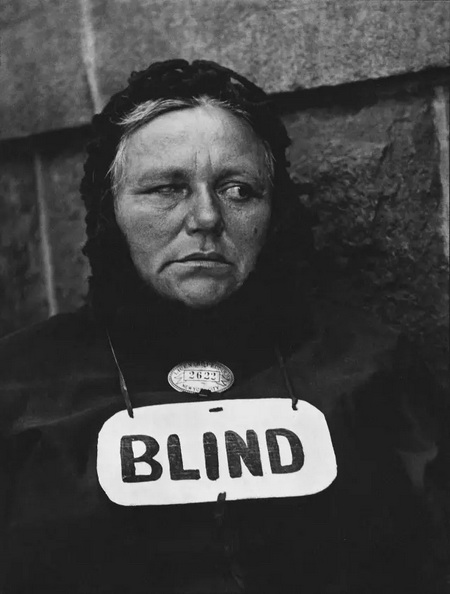

19.保罗·斯特兰德:盲女人,1916年

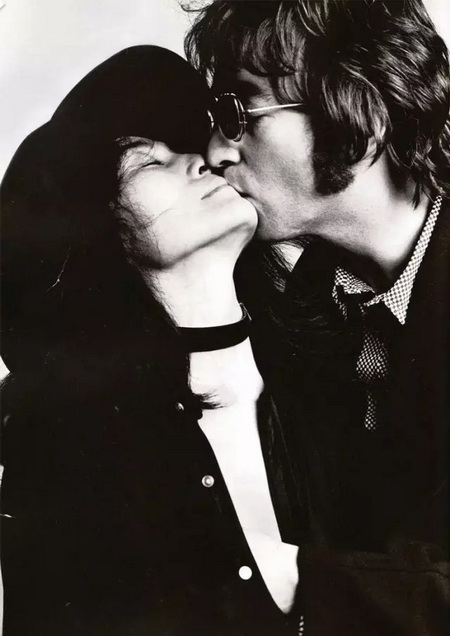

20.大卫·贝利:列侬和洋子,1971年

21.W. 尤金·史密斯:走向天国乐园,1946年

22.安德列亚斯·古尔斯基:莱茵河,1999年

23.贝伦妮斯·阿博特:纽约,1932年

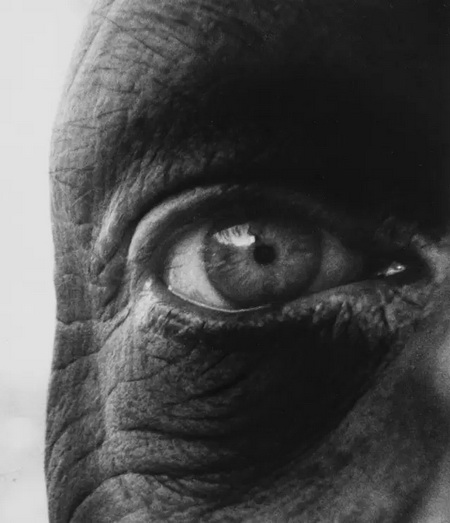

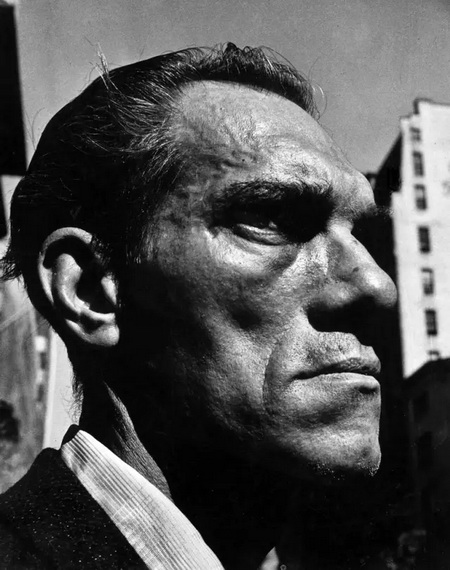

24.比尔·布兰特:Jean Dubuffet,1960年

25.菲利普·哈尔斯曼:希区柯克,1962年

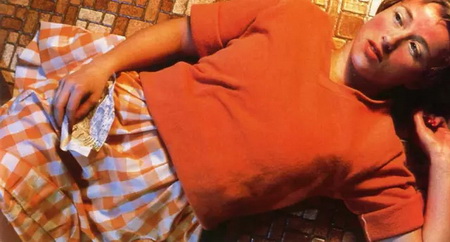

26.辛迪· 舍曼:无题96,1981年

27.布拉塞:巴黎,1933年

28.布拉沃:Parabola optica,1931年

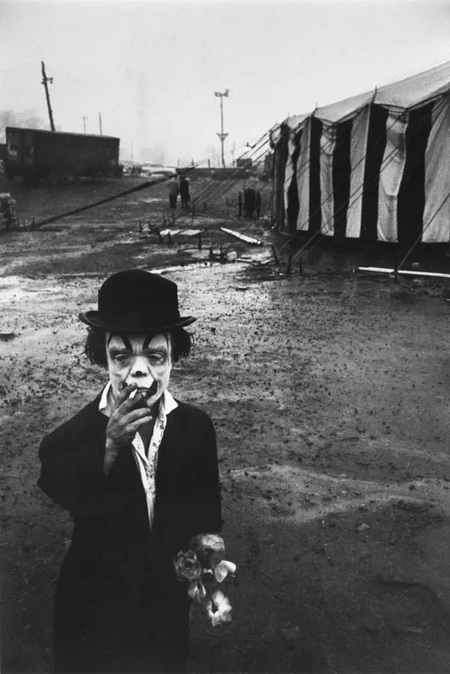

29.布鲁斯·戴维森:工作间隙抽烟的小丑,帕利塞兹,新泽西州,1958年

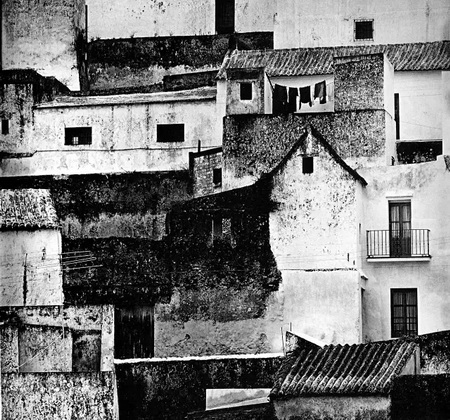

30.布莱特·韦斯顿:村庄,西班牙,1971年

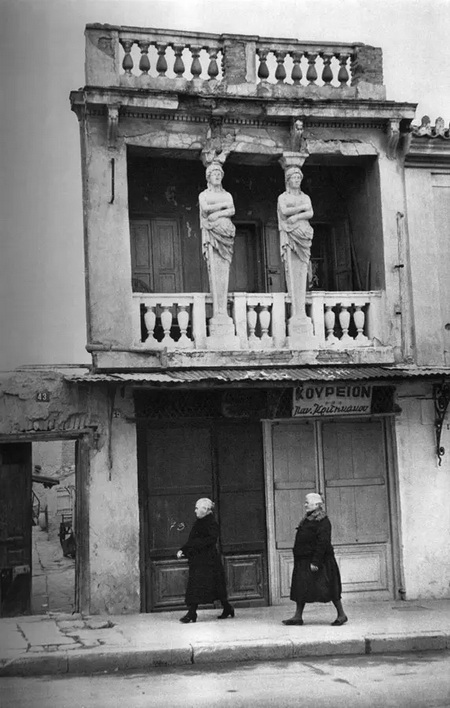

31.布列松,雅典,希腊,1953年

32.贝尔纳·弗孔:宴会,1978年

33.查尔斯·艾贝茨:摩天大楼上的午餐,1932年

34.东松照明:巧克力与口香糖,1969年

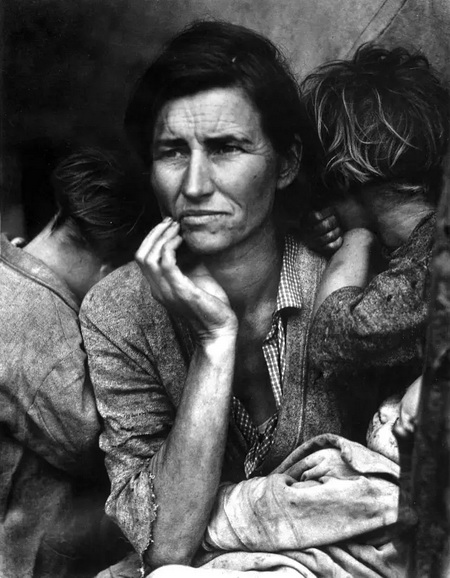

35.多萝西娅·兰格:移民母亲,加利福尼亚州,1936年3月

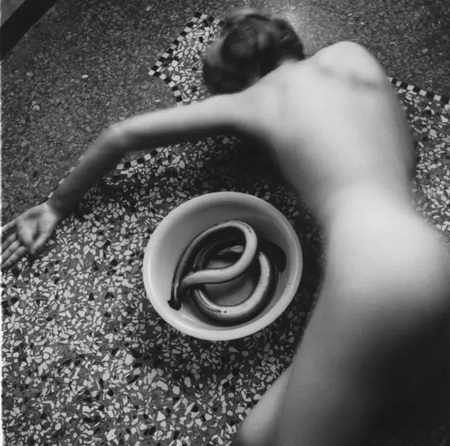

36.弗朗瑟斯卡·伍德曼:自拍,1977-1978年

37.弗瑞德里克·萨默:鸡头和内脏,1939年

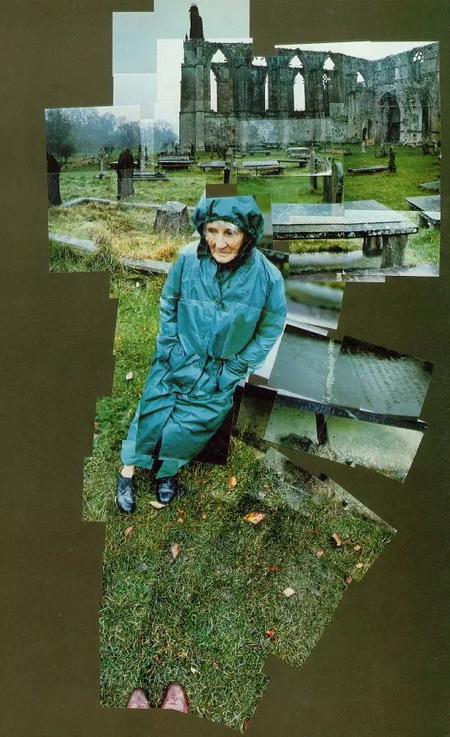

38.大卫·霍克尼:我的母亲,约克郡博尔顿修道院,1982年

39.哈里·卡拉汉:艾莉诺,芝加哥,1949年

40.海伦·莱维特:纽约,1942年

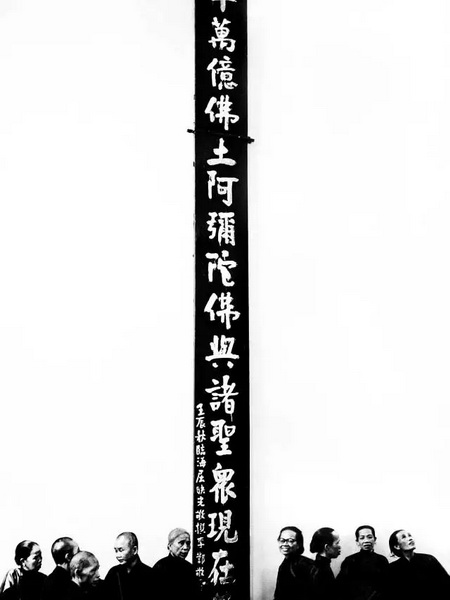

41.何藩:寺庙,香港,1961年

42.赫伯·瑞茨:范思哲礼服,1990年

43.赫伯特·李斯特:巴黎,1937年

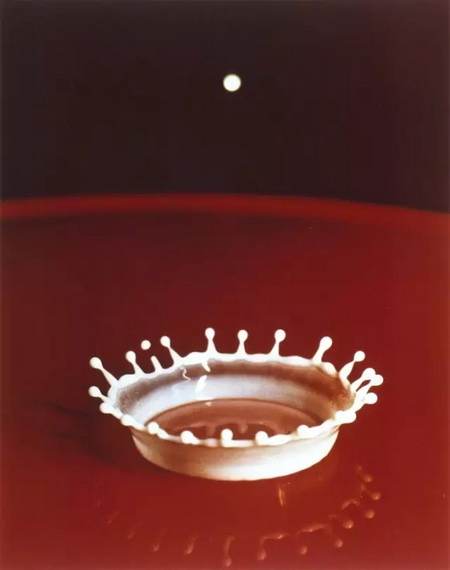

44.哈罗德·埃杰顿:牛奶皇冠,快门时间仅为千万分之一秒,1957年

45.简·索德克:生命,1966年

46.荒木经惟:Erotos,1993年

47.拉夫·吉布森:海边的日子,1974年

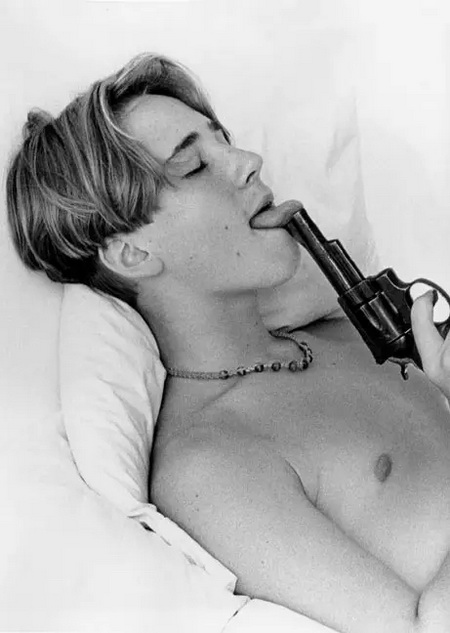

48.拉里·克拉克:塔尔莎,1971年

49.保罗·奥特布里奇:Ide的衣领,1922年

50.杰夫·沃尔:被毁坏的房间,1978年

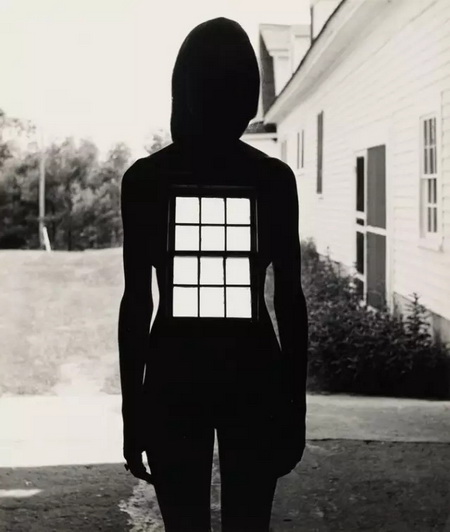

51.肯尼斯·约瑟夫森:纽约州,1970年

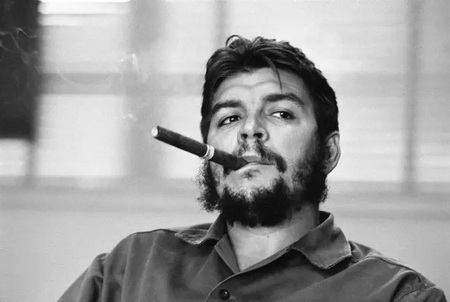

52.勒内·布里:格瓦拉,哈瓦那,工业部,1963年

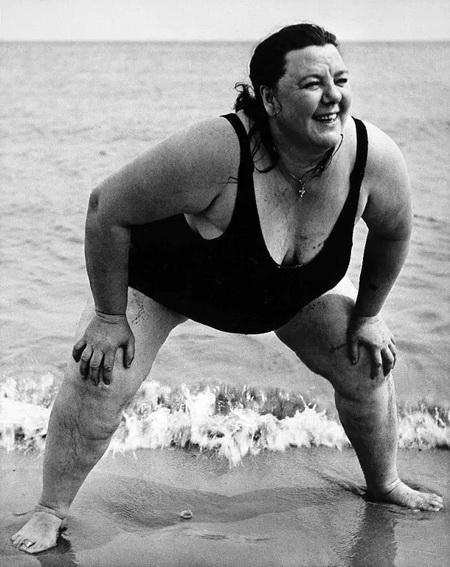

53.莉赛特·莫多尔:胖女人,1940年代

54.李·弗里德兰德:纽约,1966年

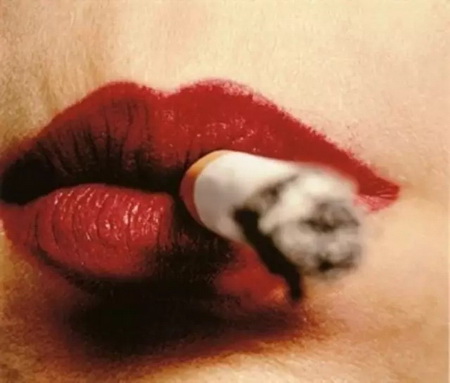

55.欧文·佩恩:香烟红唇,纽约,1961年

56.理查德·埃韦顿:多维玛与大象,1955年

57.利昂·莱文斯坦:无题,1960年

58.路易斯·海因:报童,美国,1912年

59.罗伯特·弗兰克:政治集会,芝加哥,1956年

60.罗伯特·卡帕:诺曼底,美军在奥马哈海滩登陆,1944年6月6日

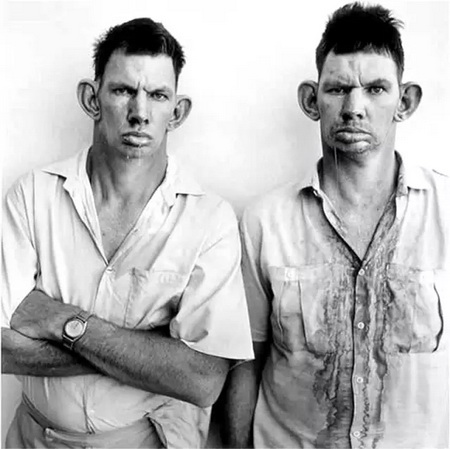

61.罗杰·拜伦:Dresie and Casie, twins,1993年

62.马丁·帕尔:布里斯托尔,英国,1995年

63.马克·科恩:街头拍照被人挥拳,纽约,1970年代

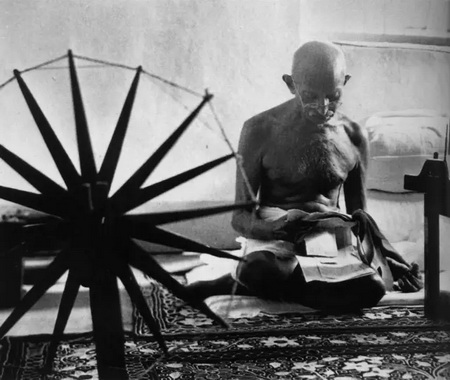

64.玛格丽特·伯克·怀特:纺纱的甘地,1946年

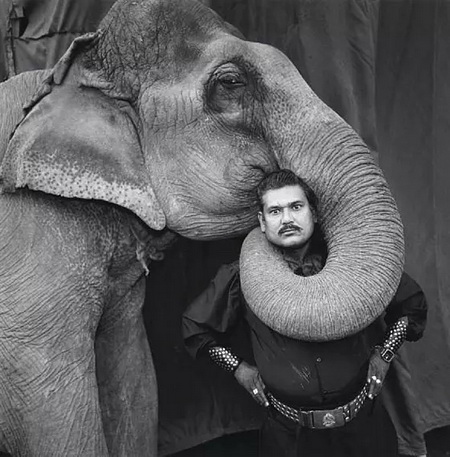

65.玛丽·艾伦·马克:Ram Prakash Singh与他的大象 Shyama,1989年

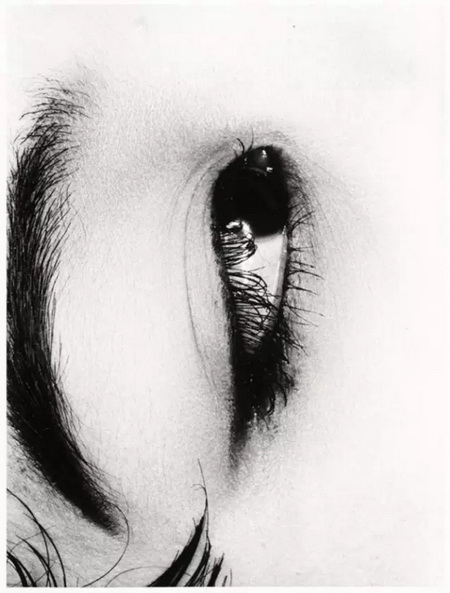

66.曼·雷:玻璃泪,1932年

67.山本昌男:雀,1980年代

68.威廉·埃格尔斯顿:红色天花板,格林伍德,密西西比州,1973年

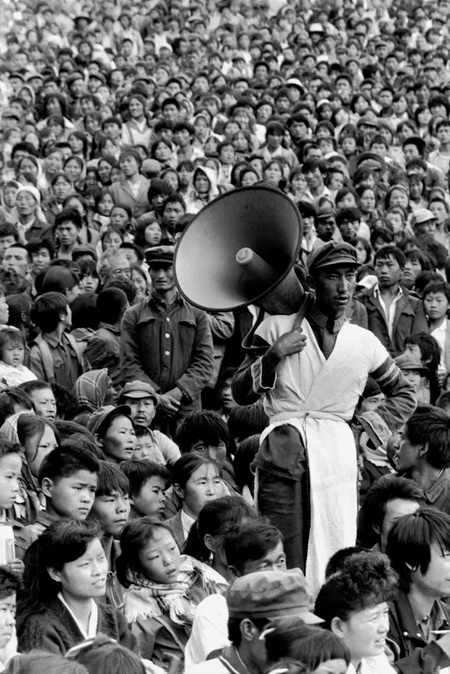

69.吴家林:云南·山里人,1991年

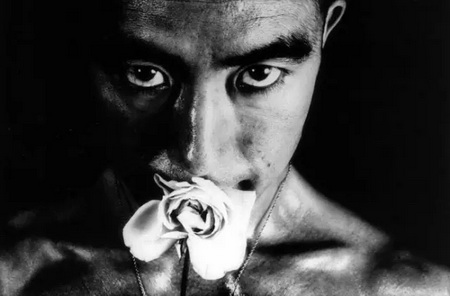

70.细江英公:蔷薇刑,1961年

71.托尼·施耐德斯:Fykesunds bru im Hardanger Fjord, 1959年

72.亚历克斯·韦伯:海地,1986年

73.深濑昌久:鸦,日本,1986年

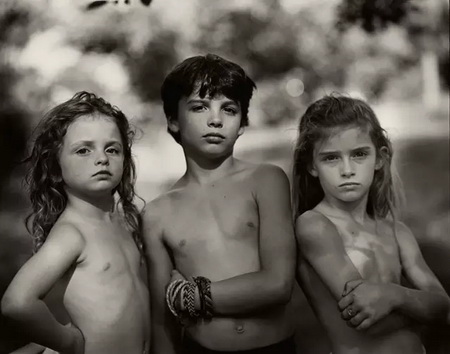

74.萨莉曼:亲密家庭,1992年

75.木村伊兵卫:烟花,日本,1953年

76.梅普尔索普:自拍像,1975年

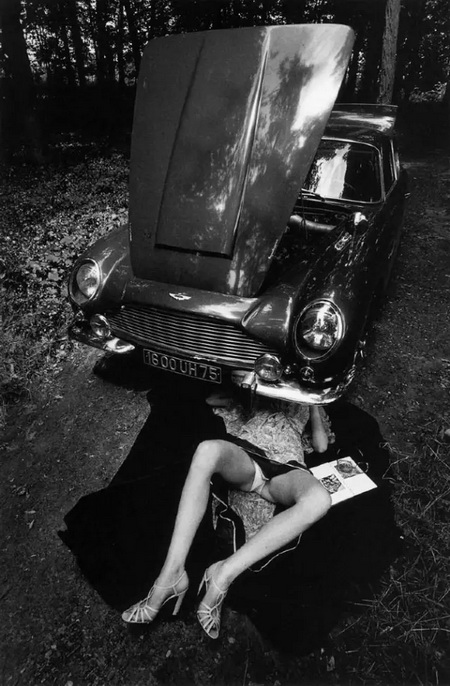

77.让卢普·西夫:巴黎,1964年

78.森山大道:流浪犬,三泽,1971年

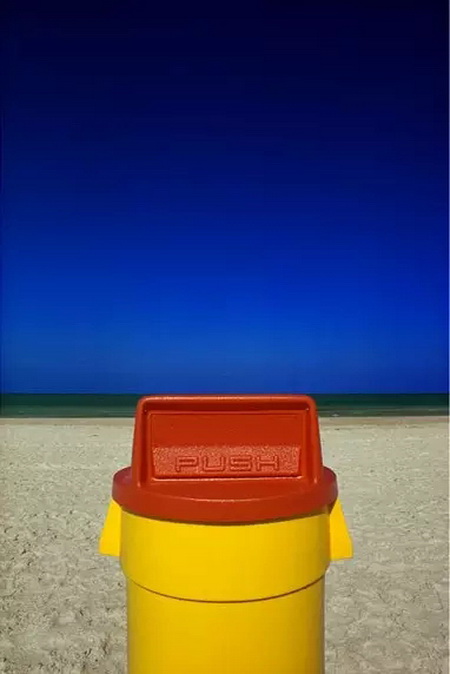

79.皮特·特纳:push,1970年

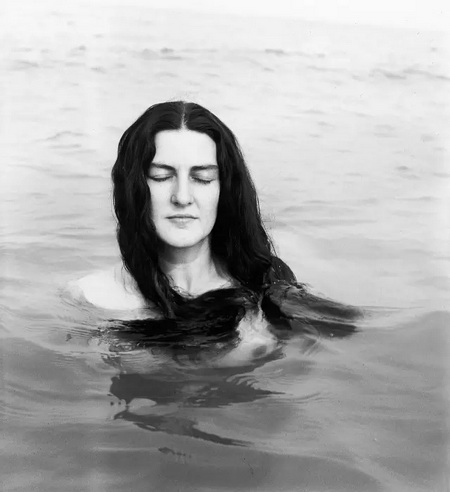

80.杉本博司:《海景》之一,苏必利尔湖,伊莎贝拉角,2003年

81.泰瑞·奥尼尔:碧姬·芭铎,1971年

82.唐·麦卡林:印巴边境难民,1971年

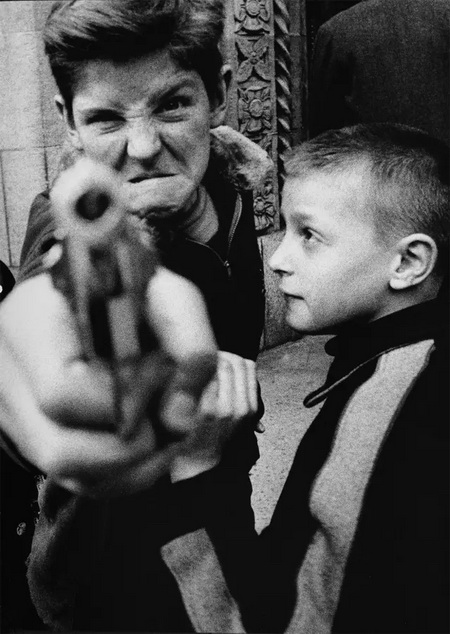

83.威廉·克莱因:纽约,1955年

84.中平卓马:Documentary,2005年

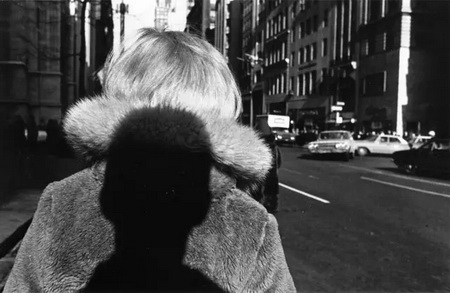

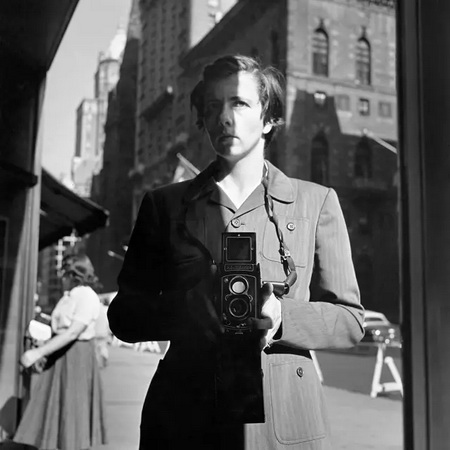

85.薇薇安·迈尔:自拍,纽约,1953年

86.植田正治:爸爸妈妈和孩子,鸟取砂丘,日本,1949年

87.爱德华·史泰钦:面纱,格洛丽亚·斯旺森,1924年

88.斯蒂芬·肖尔:佛罗里达州,1977年11月17日

89.滨谷浩:插秧女,富山,日本,1955年

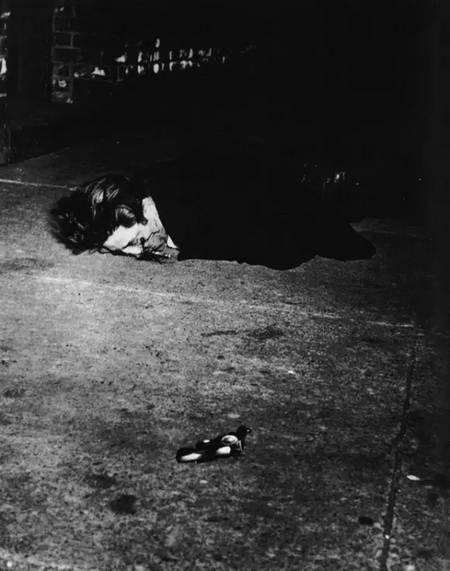

90.维吉:持枪歹徒被不当班警察击毙,1942年

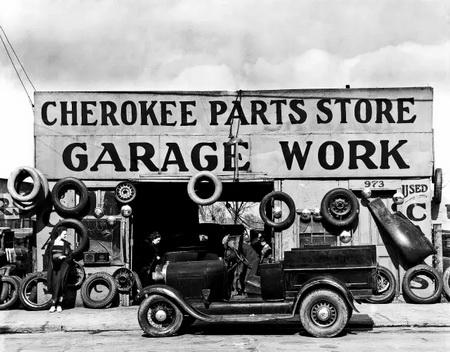

91.沃克·埃文斯:汽车配件店,美国,1936年

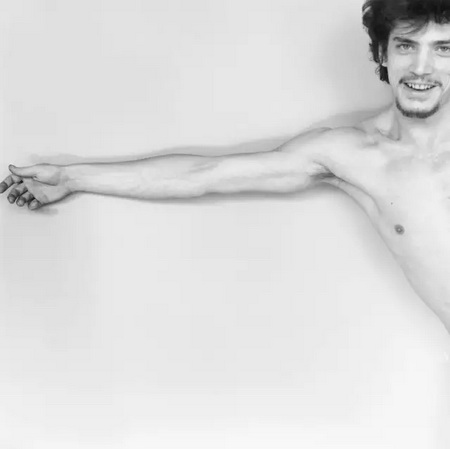

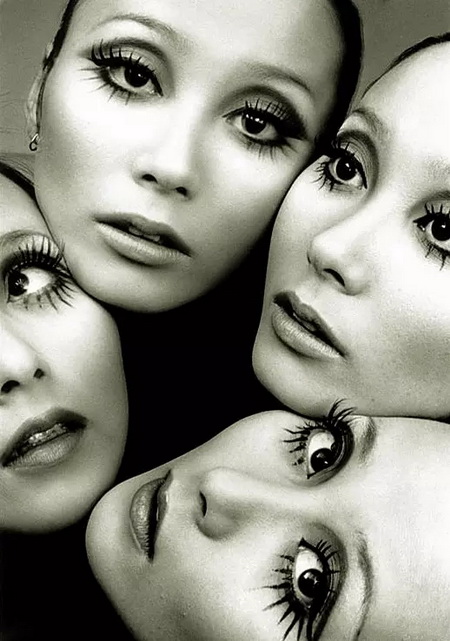

92.筱山纪信:超现实人体摄影,1970年代

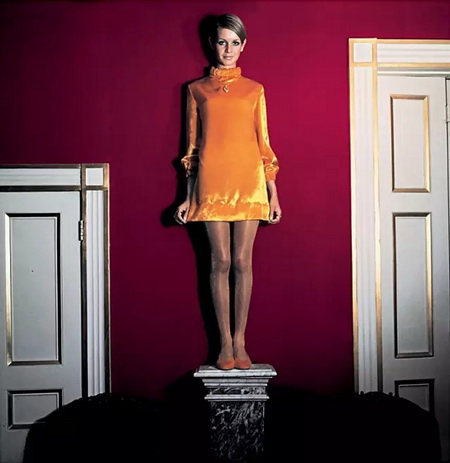

93.塞西尔·比顿:Twiggy, 1967年

94.雅克·亨利·拉蒂格:巴黎,1905年

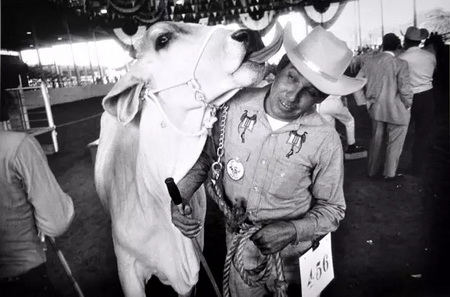

95.维诺格兰德:德克萨斯州博览会,达拉斯,1964年

96.亚历山大·罗德琴科:少先队员,苏联,1930年

97.李·米勒:一个女人的肖像,巴黎,1930年

98.尤金·阿杰特:Avenue des Gobelins,1925年

99.詹姆斯·那切威:尼加拉瓜,1984年

100.塞尔吉奥·拉莱:智利,1952年