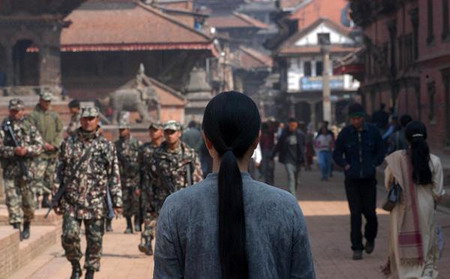

金守子,针线妇(在尼泊尔的帕坦),2005

亚洲女性新媒体艺术家专栏(一)

个人的就是政治的——金守子的表演录影艺术

文︱郭冠英

自从1960年代可携式录影机发明并在市场普及以后,女性创作者迅速地发现这项技术的艺术潜力。电子机械所创造的便利,使得摄/录影技术有了人人可自己动手做的独立性,独立於大量传播的电视及电影以及其所形塑的刻板印象之外。电子摄/录影技术因而成為当代女性创作者喜爱的媒材,摄/录影机成了相当有用的个人化工具,也是女艺术家从事媒体艺术创作时相当广泛使用的媒材。

女艺术家广泛地使用摄/录影技术已是个全球现象,她们提出疑问、自醒、审视问题、探索并自觉地表述女性所面临的生活处境与困境。许多女艺术家的视觉作品,不论是录像、摄影或自画像,都召唤并反思她自己在不同情境的角色。最明显的例子是辛蒂·雪曼,她面对着镜头将自己置身於精心佈置的摄影场景中,并将自己转换為不同的分身,挑战观眾来正视并探究女性在现代生活中的多重角色。相对地,韩国女艺术家金守子则将自己的身形幽微地呈现在影像中,通常是背对着镜头,出现在多个国家的不同城市裡。金守子的「摄录影艺术家同时也是表演者」的实践,使她的形象变成一种隐喻,召唤观者深入其境:今日人类所身处的动盪社会政经处境。

在金守子的录影作品中她自己化身為不同的角色(针线妇、流浪妇或乞丐妇),她让我们去看见那些最无名、微贱的人类处境。1999-2001年完成的第一部「针线妇」是她在七个不同国家的都市所完成,在繁忙的城市中她做着类似的表演:站在东京、孟买的街上,背对着镜头却面对着成群拥挤的人群,她的背影格外孤寂。2005年开始的第二部「针线妇」,她来到另外六个充满政治衝突、社会动盪的城市,如:以色列的耶路萨冷、尼泊尔的帕坦、查德的狄亚梅纳……等。一样地,她静静地站在人群中背对着观眾,观者只能看到这些地方不同群眾的表情。这个东方的针线妇的形象就像个异类的导游般,将我们带到并身处在政经动盪不安的社会。

相较於其他录影装置艺术家,金守子的作品或许不以电子意象或高科技来取胜,但她做為一位亚洲女艺术家透过录像技术和装置表现,的确提供令人印象深刻、具有影响力的个人宣示。这显示科技媒材的重要潜力:可让少数甚至非主流的族群的才华更被重视(在现今仍欧陆中心的西方艺坛舞台上),也因此科技媒体无法也不能只限於少数有权者的手中,而可被任何人具有视野和知性和才华的所运用。

就题材的表现上,金守子运用摄/录影、而选择「针线妇」和布料的意象来表现她自己做為一位游移在世界各地的女性创作者的自我意识,她许多作品都以布包来贯穿主题。布,长期以来就彰显女性的创作独特性,金守子使用顏色鲜明的韩国布包,录影、装置在2000年第5届里昂双年展展场上。这个布包凸显了她对家的怀想、对家的认同,特别是她做為女性创作者长期游移在异地的生活状态。 这些韩国布包包裹的不只是她的行囊,还有她对家的记忆和认同。Bottari在韩文中并意味着一个没有特定目的地的旅程,是一种飘盪的状态,这种在飘盪中追寻的状态,特别在她2008年的「行囊旅车」(Bottari Truck)的表演录影中显得更為深刻。在「行囊旅车」中,金守子坐在如小丘般的韩国布包上,任由旅车带着她和布包行旅,从一个国家到国家创作旅途中,顏色鲜明的韩国布包是金守子始终携带的认同包裹。

金守子,行囊旅车,2008

金守子的录影和装置模糊了「日常生活」和「表演行动」的界线,与她的针线妇和韩国布包意象相关的编、织、纺这些动作,这些看似相当日常、不断重覆的女红创作行动,自古以来即与韩国女性、乃至全球女性的生活紧密相关。金守子不断重覆的布包意象,背后所显现的有如仪式性般不断重覆的编、织、纺动作,為长久以来女性从事女红活动,其实得以在生活中达到禪思冥想、提升精神层次的实践,女性看似日常的创作,正默默地贡献「艺术」脱俗的精神性。如同金守子作品中一再出现的韩国布包,也就是她的生活、精神和认同本质。金守子的录像作品是极為个人的,同时也不言可喻地,具有个人与大环境冲撞的政治性。

亚洲女性新媒体艺术家专栏(二)

森萬里子:操控科技與精神性的巫女

做为活跃国际艺坛的知名亚洲女艺术家,森万里子的作品大多运用数位技巧创造戏剧般的场景、精心地把她自己置入其中。戏剧化、特定装扮、精心布置的场景,构成森万里子创作的重要元素,她通常将自己装扮成奇特但优雅的科幻人物,并在幻想般多变的作品中探索著过去/传统、现在/当代生活、和未来;森万里子试图捕捉人所创造的文化。

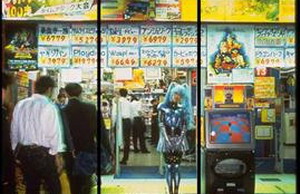

森万里子的创作轴线穿梭在传统神话和当代科技文化之间。她运用数位技术创造出不同的分身,在早期於东京的摄影作品中,森万里子扮装成科幻人物,穿著金属衣物看似冷调,却传达出天真的性感。在1994年的作品「和我玩」(PlayWith Me)中,森万里子身穿银蓝短裙套装、变装成可爱的科幻女孩,站在东京繁忙的录影带店门口;同年的「情人旅馆」(Love Hotel)她则身穿高中女孩制服,以银耳、银髮和银色手脚的科幻女子形象,膝坐在旅馆裡的粉红圆床上;1995年的「空梦」(EmptyDream)裡她用电脑处理不同的真实场景,并化身成美人鱼置身於人群当中;同一年的「明星的诞生」(Birth of a Star)中她则变成一个偶像歌手。在这些早期在东京拍摄的影像中,森万里子以虚构的角色进行「同人扮装」(cosplay),呼应亚洲都市流行的「扮装」次文化。不论穿著西方古典维多利亚服饰特色的「罗莉塔」服饰、或扮成未来感的科幻人物,「扮装」是一场以不同装扮将自我意象穿梭在虚幻与现实之间的游戏。但在森万里子刻意设计的场景与新角色中,她所玩的不只是单纯的扮装。

森万里子,和我玩,摄影,1994

森万里子的多重分身,再现了资本主义影响下的亚洲城市的「扮装」奇观,如同纪.德博 (Guy Debord) 在《奇观社会》所述:从「『身為』变成『拥有』、由『拥有』变成『看起来有』…」。形形色色的扮装表象,出现於高度资本化、也就是个物质化的社会中,扮装景象也因此具有商品价值。虽然森万里子的作品不可避免地反映出商业化的社会,但是她的科幻女子形象间接地向传统对亚洲女性的期待提出辩驳,如同庞克服饰、刺青和身体穿环,「扮装」次文化也是一种自我表述,森万里子自主「扮装」的科幻角色是对传统亚洲社会顺从的淑女形象进行挑战。然而,在不同文化观点下,特别在西方大眾文化对亚洲的刻板印象之一為「穿著可爱、娃娃面孔的东亚女孩」的偏见下,她作品中的反叛意识变得模糊。森万里子以自己為模特儿的扮装带有艺术性的自恋,却或多或少传达了亚洲「他者」的刻板印象,特别是我们以萨伊德的「东方主义」所提出的自省观点来检视森万里子在东京拍的早期作品。在东西方观点的交错中,亚洲女性自我宣示的「扮装」行為,却也讽刺地加强了现代生活的物质崇拜、和西方幻想的异国情调女性印象。

「扮装」奇观源自於在资本文化中,人类失去了原本单纯的世界观。自觉於正流行的大眾文化在全球观点下变得扁平,森万里子把她的创作核心转向传统文化的精神性。之后许多作品森万里子化身為年代久远的女神,她的扮装技法让她顺利地多变、进入超然的精神领域。之后的作品如「燃烧的慾望」(1996–1998)、「梦庙」(1997)、「熊野」(1997-1998)乃至最近的作品如「原始节奏」(2011至今)等,多取材於大自然、而非都会的场景。运用数位技法处理她的宗教圣域,科技更突显她作品要传达的精神性。在「燃烧的慾望」中,森万里子受西藏佛教的啟发,取景於虚拟的火焰山,她化為五个分身,打坐并飘浮在半空中。

森万里子在国际艺坛逐渐活跃之时,化身為东方宗教的「吉祥天女」完成了「涅槃」和「净土」等作品。她身穿桃色和服、漂浮在莲花上、由一群卡通人物般的可爱小天使环绕著,透过数位技术而用宗教符码来加强她的题旨:东方文化所崇尚的精神平和境界。

森万里子,涅槃,3-D录影,1996-98

以生长於亚洲、在西方受教育(伦敦和纽约)的背景,使森万里子更敏感地察觉东西文化的异同观点,做為一个艺术家必有其主观,她的影像既激起对东方文化的反思、也激发对西方想法的了解或质疑。她在影像中「再现」大眾文化与传统宗教的符号,并置身其中要观眾跳脱刻板印象重新解读,多重解读使森万里子的作品难以侷限在单一的文化观点裡。

森万里子长期身处多元文化互动的创作歷程,使她在科技手法与多媒体装置中,更加强调超越文化差异的精神价值。她对传统符号的再现,在不同文化语境下產生多重意义。在数位虚拟影像的扮装行动中森万里子化身為一位跨越东方传统与现代的科技女神,有意思的是,她及其数位影像分身也在多国语境中,成為寰宇的沟通者。

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。

扩展阅读

艺术档案 > 大史记 > 艺术思潮 > 西方当代艺术中的佛教思想:森万里子

view.php?tid=7237&cid=39

艺术档案 > 个案+新锐 > 个案 > 艺术家零距离:森万里子—转向“原始之韵”

view.php?tid=5318&cid=63