▲The School of Mutants,《世界上所有碎片都将回到这里相互修复》,2022年第12届柏林双年展现场

第12届柏林双年展“仍然存在!”(Still Present!)近日如期而至,此次展览由法国-阿尔及利亚籍跨学科艺术家卡德尔·阿提亚(Kader Attia)担任策展人,就“全球资本主义在生产上疯狂且破坏性的竞赛”这一主题展开讨论。展览涉及的其他主题包括全球变暖、去殖民主义以及人类在其中的作用等。然而,支撑本届柏林双年展的既不是过去,也不是口语化的未来,而是以不同方式指向了现实世界。

近年来,当柏林双年展将策展权交给艺术家时,其结果是忠于艺术的,也因此产生了分歧。在2012年第7届柏林双年展上,波兰艺术家Artur Żmijewski的作品,给人感觉像是一次静坐,而非行为艺术表演;2016年第9届柏林双年展,来自纽约的四人艺术组合DIS聚焦“后互联网”艺术,却因用力过猛而略显尴尬。

6月11日开启的2022年柏林双年展依旧由艺术家担任策展人,除卡德尔·阿提亚外,策展团队还包括了安娜·特谢拉·平托(Ana Teixeira Pinto)、杜襄林(Đỗ Tường Linh)、玛丽亚·海琳娜·佩雷拉(Marie Helene Pereira)、诺姆·塞加尔(Noam Segal),以及拉沙·萨尔提(Rasha Salti)。

在开幕式新闻发布会上,阿提亚将“仍然存在!”的主题描述为“西方现代性及其相关因素(殖民主义、奴隶制和帝国主义)的盲点和未经思考的方面”。这场展览避开了大名鼎鼎的艺术家,跨越了柏林艺术学院、汉堡火车站美术馆、KW当代艺术中心等6个场馆,讲述对“看不见”的不公平现象(以及交织的历史根源),同时也是去殖民实践的呼吁和展示。

▲阮龙梅,《标本》(Specimen), 2022年第12届柏林双年展现场

以柏林艺术学院(Akademie der Künste)展出的19位艺术家为例。伊玛妮·杰奎琳·布朗(Imani Jacqueline Brown)的视频作品,拍摄于路易斯安那州被工业污染正在瓦解沿海湿地(俗称“癌症巷”),这是近年来环保主义者较为关注的地区;阮龙梅(Mai Nguyễn-Long)令人不安的作品“标本”,表达的是美军在越南战争中大面积使用的“橙剂”(一种落叶剂,主要成分之一是毒性极大的二恶英,可使丛林落叶,游击队无法藏身),使水源和土壤难以消除污染,造成当地人广泛的疾病和出生缺陷;法政建筑(Forensic Architecture)的视频作品从对抗议者使用的催泪瓦斯、到英国格伦费尔公寓楼(Grenfell tower block)大火燃起的有毒烟雾,再到阿勒颇(Aleppo,叙利亚城市)的氯气袭击,以此探索有毒空气与国家权力的关系;艺术家团体DAAR的作品是关于西西里岛法西斯建筑去殖民化的讨论。

▲ 法证建筑,《云的研究》,2022年第12届柏林双年展现场

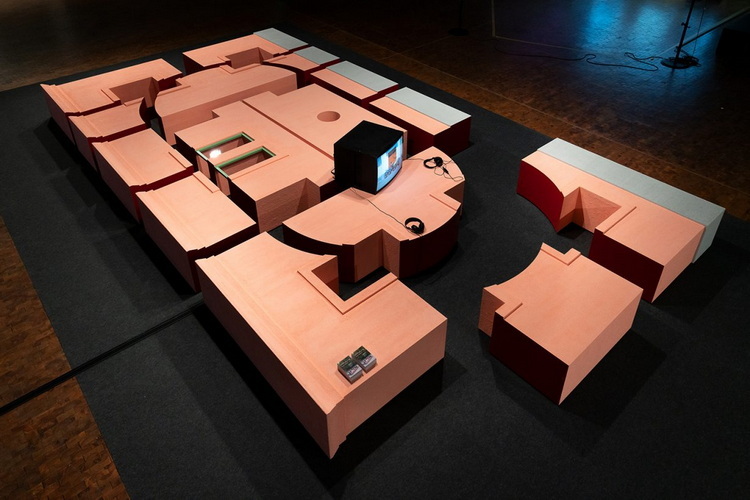

▲DAAR(Sandi Hilal&Alessandro Petti),《非殖民化实体》 ,木材、石膏、有机玻璃等,2022年第12届柏林双年展现场

在纷繁的动态影像作品中,观众可能会停下来,聚焦塔米·阮(Tammy Nguyen)生动的绿色和金色架上作品前。他作品的灵感来自印度尼西亚加朗岛上一个越南难民聚居地的天主教公园,公园里有代表十字架的金色雕像,在这里,作为殖民者的基督不幸被散布着坠毁的美国飞机的热带地貌包围。

▲ 塔米·阮,《绘画》,水彩,乙烯基涂料,粉彩,纸上金属叶子等,2022年第12届柏林双年展现场

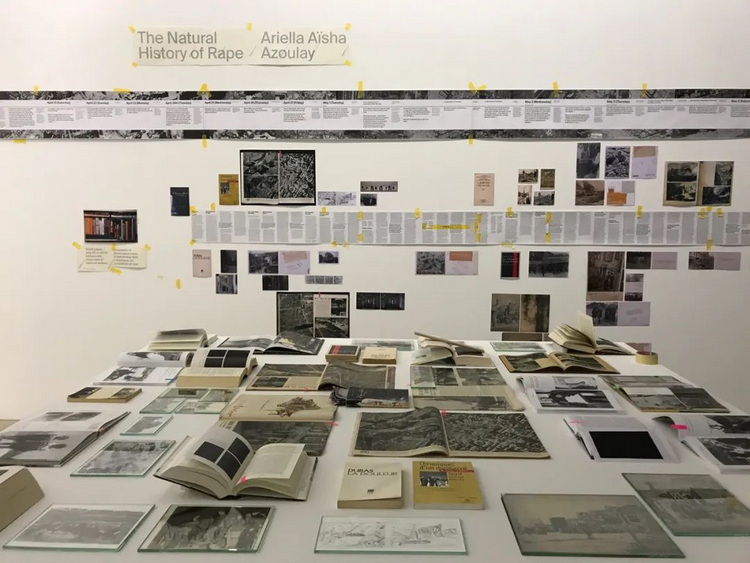

不同的场地也有着不同的侧重。在KW当代艺术中心,观众会对禁锢女性观念的历史和当下激进主义感到压力。半埋于地下的恐怖,如阿丽拉·艾莎·阿祖莱(Ariella Aïsha Azoulay)的庞大的文字装置《强奸的自然史》(2017/22)将 “无法访问、未开发或未承认的强奸照片”作为档案,作品指向二战结束时在柏林发生的大规模强奸,以及不太为人所知的英雄主义;如Zuzanna Hertzberg的档案讲述战争期间,犹太妇女对大屠杀的抵抗;如Jeneen Frei Njootli的国旗与胶合板剪纸的组合,表明她参与了加拿大北部育空地区(Yukon)土著妇女的艺术团体,并关注流离失所的社区主题。

▲阿丽拉·艾莎·阿祖莱,《强奸的自然史》,2017/2022

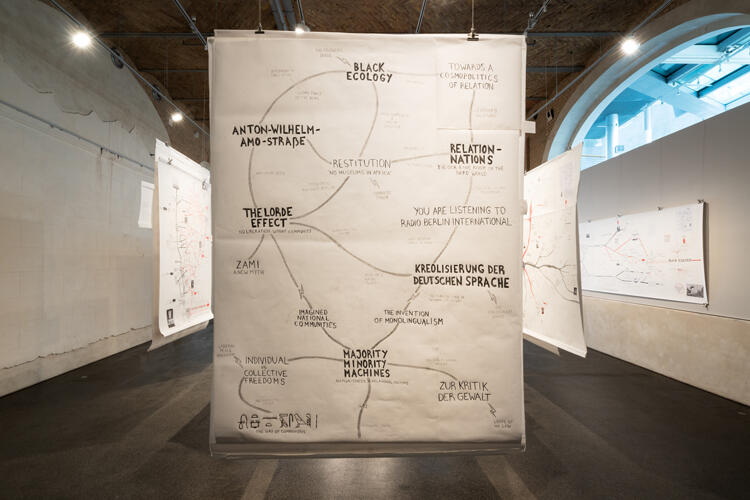

在柏林艺术学院,通过展示来自非洲各地的木制基督教工艺品,其焦点转向殖民主义,这些作品由“身份不明的艺术家”制作,创作年代追溯到19世纪和20世纪,周围是德国现代主义者埃米尔·诺德(Emil Nolde)和卡尔·施米特-罗特拉夫(Karl Schmidt-Rottluff)带有“异国情调”的画作。在附近,摩西(Moses März)手绘的流程图,错综复杂地列出了殖民势力及对其的抵抗,这看起来像是整个策展计划的密码——它通过复杂的相互关系迅速压倒一切。

▲ 佚名《受难图》,19世纪-20世纪,2022年第12届柏林双年展现场

▲ 摩西(Moses März),《社区》,2022年第12届柏林双年展现场

并不是所有的场馆都这么干净利落。汉堡火车站美术馆在展览开幕伊始还没有完全布展完成。在一条漫长而不连贯的走廊间有让-雅克·勒贝尔(Jean-Jacques Lebel)创作的《可溶毒药:美国占领巴格达》(2013)。作品以数十张海报围挡形成了一座迷宫,海报上是美军士兵在阿布格莱布监狱拍摄的臭名昭著的恐怖照片。与此同时,如果去较远的利希滕贝格(Lichtenberg)参观前史塔西总部(现为博物馆)展场的七件艺术品,会听到观众对作品的疑惑。

或许除了“这不是艺术目的”的美学论点之外,一些作品雷同的主题会引起观众“同情疲劳”。也有观点认为,“‘去殖民化’在此不是一种想象,而是一种教条”。甚至认为,展览尽职尽责地展示了殖民档案,有一种在锯末上用餐的感觉,甚至这种“展示艺术家的工作”的策展姿态,会令人感动某种窒息的博物馆逻辑。对此的一种回应可能是:如果你想要和蔼可亲的审美艺术品,商业画廊里有很多。

▲ 德内特·皮姆马克西·维达·阿拉奇奇格,《136年前与现在》,2022年第12届柏林双年展现场

一个艺术家或策展人,应该打造一个如此的实体双年展,尽管它由许多部分组成,这却感觉合适。它并不在乎是否被人喜欢,或者说是否给观众一个轻松的旅程。毕竟,它以不同方式指向了现实世界。

▲ Myriam El Haïk,《图案》,2022年第12届柏林双年展现场

(注:柏林双年展将展出至9月18日,本文编译自《ArtReview》作者Martin Herbert和《FRIEZE》作者 Rahel Aima关于第12届柏林双年展的评论)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。