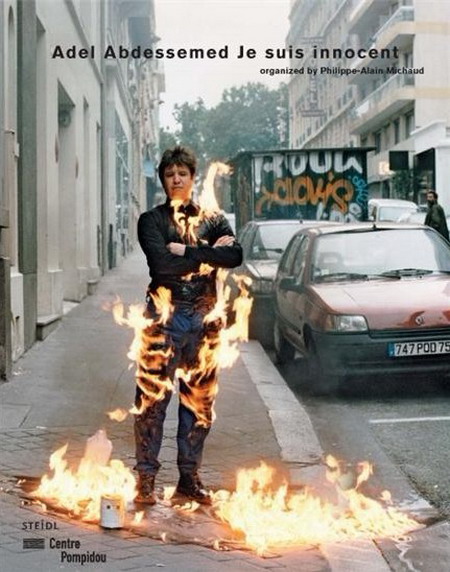

Adel Abdessemed,《我是无辜的》,照片用于蓬皮杜展览的作品目录封面(自焚),2012

2013年4月18日16 :00,北京798艺术区尤仑斯艺术中心邀请当代艺术家阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)作题为「第一歩」的讲座,主持人尤仑斯馆长田霏雨(Philip Tinari)。阿岱尔是杨诘苍和杨天娜夫妇十多年来一直看好,甚至认为是目前最具挑战和最强有力的年轻艺术家。这次阿岱尔从巴黎到北京和广州六天,也是杨天娜和杨诘苍一路陪同。事实上,中国艺术界对阿岱尔并不陌生,2003年他曾以"新疆人"的身份参加过杨天娜博士在上海外滩三号画廊举办的「奥迪赛2003」生活在巴黎的华人艺术家九人展。

2013年4月19日18:30,中央美术学院美术馆邀请艺术家阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)与同样是生活在巴黎的艺术家杨诘苍(Yang Jiechang),同台进行一场关于两位艺术家题为「出击」和「给我一支毛笔」的讲座。作为艺术家的推荐人,中国当代艺术史论学者杨天娜博士(Dr.Martina Koeppel-Yang)将分别与两个艺术家对话的形式协调演讲,王潢生馆长主持。

讲座的发起和组织人为沈珊。协办和赞助方为北京红砖美术馆和北京唐人当代艺术中心。

中国观众曾对阿岱尔多年前的视频作品《直升机》留下深刻记忆,艺术家倒挂在直升飞机上绘画。可以称之为“杰利柯的诱惑”:一个置自身于危险境地来绘画的艺术家,绘制挑战着恐惧,地上画板的尺寸正是杰利柯·西奥多Théodore Géricault在1818年至1819年创作的《梅杜萨之筏》油画的尺寸。绘图被撕裂:黑色粉笔绘制的线条永无法摆脱不平衡的威胁,碎片状随意的阿拉伯纹饰难以抑制地偏离它的中心。人的身体与艺术,不屈不挠,引吭高歌,在当代世界,一道致命性脆弱的风暴。艺术家记录了他的“行动”,他拒绝定义自己在做行为……

推荐人和艺术家简介

推荐人(学者):杨天娜博士(Dr.Martina Koeppel-Yang)

一九六四年出生于德国科隆,一九八三年入读海德堡大学东亚美术史学院和中文学院;一九八五年至八七年获德国国家奖学金(DAAD),留学北京中央美术学院美术史系;二000年获德国海德堡大学哲学博士学位(导师十七年来一直是瑞士巴尔赞奖得主的雷德侯教授,《万物》作者)。她是目前最有影响的中国当代美术史论学者之一。阿岱尔此行北京,是杨天娜推动的结果。她认为在阿岱尔身上,与中国当代艺术家有不少共通的地方,值得讨论和借鑑。杨天娜精通徳、英、法、中文和懂拉丁、意大利、西班牙文。十几年来一直在该大学兼课、自由策展人、艺评家、学者,目前还是几个国际著名收藏和博物馆顾问。杨天娜的另一个身份就艺术家杨诘苍的夫人。她身上有西方和东方两种文化特质,工作方式历来低调,主张以作品说话。她的书《符号的较量》,研究从一九七九年至一九八九年的中国前卫艺术,只使用了十个主要作品,就将整个中国的变化呈现在学术界和专业领域……

艺术家:杨诘苍(Yang Jiechang)

一九五六年出生于广东佛山市;一九七四年进入佛山民间艺术研究社学习书法、国画;一九八二年毕业于广州美术学院国画系并留校任教;一九八九年应法国蓬皮杜艺术中心邀请,参加《大地魔术师》展。这是中国当代艺术家第一次登上欧洲国际舞台。二十多年来,杨和阿岱尔等等众多的移民艺术家一道,共同打造出欧洲目前的后现代、后殖民的多元时代。 自一九八八年十二月至今,杨诘苍生活和工作在法国巴黎和德国海德堡。一九九0年获得纽约杰克森·波洛克艺术基金奖金;二00三年获法国外交部奖金,选为柏林KUNSTWERKE驻馆艺术家;二00五年和二00八年为美国斯坦福大学客座教授。

艺术家:阿岱尔·阿德斯梅(Adel Abdessemed)

一九七一年出生于阿尔及利亚,在本地美术学校接受前苏联毕业回国的美术教师的苏式教育,一九九四年到法囯入读里昂美朮学院,尤爱哲学和法国思想。后获得法国文化部授予的艺术家巴黎工作室,从此他移居巴黎工作室创作与生活。之后他又分别在柏林和纽约获得被授予两年艺术家工作室的机会并在当地生活与创作,二00九年再次回到巴黎。他喜欢游牧式的生活,他的作品更多表达对社会、对生活的关系的思考,非常接近中国艺术家们的工作方式。阿岱尔原属的阿拉伯文化与欧洲文化存在巨大的差异,作为拥有移民身份的艺术家,阿岱尔在其作品中常常对地缘性文化差异进行巧妙的艺术性转换,在不少地方是值得当今艺术界,尤其是同样受苏联美术教育影响过的中国艺术院校学生留意和学习的。

阿岱尔可谓身经百战,亲历过阿尔及利亚的屠杀,看到有的朋友变成疯子有的在垃圾堆里捡食物度日,美院的院长和儿子被暗杀,他选择了离开…… 他的不寻常的人生轨迹:从巴特纳(埃尔及利亚)街头的孩子变成收藏界皇帝的弗朗索瓦·皮诺青睐有加的人物;从1990年代逃到里昂的难民到2010年代的声震国际艺壇,阿岱尔是当今国际最成功的艺术家之一。

用阿岱尔本人的话来描述他自己的作品:“在全球化大潮下,所有发自本能的狂暴背后都隐藏着人性。狂暴本身似乎被视为一种崇高的姿态,他借用尼采的话“人性,太人性了”。

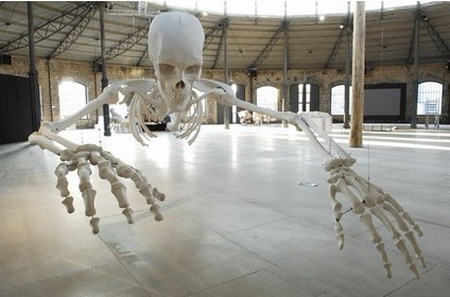

今年一月份刚刚结束的阿岱尔在巴黎蓬皮杜艺术中心的个展《我是无辜的》,反响强烈,制造轰动效应是阿岱尔的招牌手段。蓬皮杜中心馆长 Alfred Pacquement 说他的族谱就像"往观众脸上打一拳。"但是展览的标题「我是无辜的」澄清了艺术家的意图:阿岱尔不认为自己是个暴力工程师,他是一个在报道周边残酷现实的记者。虽然展览没有被限制在一个明确的主题上而引争议,但是各个作品承接关系中的压力所造成的巨大张力,使得作品从展厅到进门大厅的巨型飞机装置再到户外的巨型人像雕塑像接力棒一样逐个膨胀到蓬皮杜建筑的极限。艺术家极具张力的布展关系最大限度的展现了作品的深层魅力,凝聚了艺术家对自身作品的再度思考,可以说通过本次展览阿岱尔完成了自我的再次超越。

从这个展览上明显看出,对于一个生于阿尔及利亚却在法国成长的艺术家来说,艺术不是儿戏,而是用来讨论各类诸如宗教、暴力或政治等热门问题的最佳选择。他的作品往往游移于批评、讽刺和惊人之间,其图像的辛辣特性与宗教规条在内容上的交织彰显内涵的丰富性。他的作品总带有能令人感到不适或引起痛感的敏感内容,着力揭示我们所生存的时代的结症,即因性别、宗教、社会或地缘差异所引起的暴力事件和争端。往往会促使观众去反思种族歧视的荒谬,去反思压抑人性的种种社会约束。他用一种简洁直接的方式,表现作为一切冲突和战争的共同特点的残忍及恐怖。从这个层面看,在对现实困境进行改善之前,当务之急是对困境本身的洞察及揭示。

阿尔伯特·加缪曾如此定义“反叛”:反叛是什么?反叛就是当一个人说出“不”,但这个否决去并不意味着放弃。而阿德尔的创作即是一种反叛的艺术,他自觉地避免被定义,被限制,并视艺术创作作为一种伸张正义的途径。艺术家并没有幻想可以改变什么。“一件艺术品是不会导致一个政权垮台的”他明确说。“但你不能因此就说我不好战——我是一个前所未有的激进好战分子”——“出击”……

“出击”是艺术家(阿德尔)发动他人和发动自己的方式,是投入的方式,是活跃和专注起来的方式。也是承担和参与的方式。“出击”这句格言在这位艺术家的实践和他的谈话片段中同样适用,所谓"出击"是他常掛在嘴边的口头禅,意思是马上。用时髦的词就是"当下"。当下,是阿德尔活泼、生猛、幽默的艺术出发点。阿德尔"从生活中来"又"回到生活"的艺术态度,体现在他的创作上即是作品具有强烈的社会参与性。我们相信,他的讲座尽管有备而来,但他的临场发挥,会使听众进一步感受到他的创造力和感染力。

两位艺术家的相似性

杨诘苍和阿岱尔两位艺术家同为移民,具有身份的模糊与相似性。可以这么说,杨天娜、杨诘苍、阿岱尔他们三个人的关系非常可爱和微妙:没有阿德尔与杨诘苍的相处,他不会另眼看待中国,没有杨天娜与杨诘苍的引荐,阿德尔又很难到中国来。他们对彼此作品的相互欣赏,促使两位艺术家家庭在生活上的接近。在巴黎他们是邻居,我与他们多年共同工作,也因此深刻了解他们的作品和他们的相互感染力。

他们作品的一个共同特点就是创作的灵感来源都与个人的生活经验息息相关,人性与情感始终是作品的主角。他们是疯子般但鲜活的人,是创造世界的人,是有血有肉的人,在生活和作品上有统一性。两个艺术家对暴力主题的共同关注。如果用新视角介入,可以窥视到艺术家人性中求真的态度和善良的本质;良心反对暴力,敏感脆弱与善良的艺术家更容易看到的是生活中暴力的一面,它是生活的真实存在。并且很少有人注意到杨诘苍与阿岱尔在作品的审美趣味上的相似性。两个艺术家都是注重行动与参与的艺术家,在阿岱尔的作品中非常突出,可是怎么用新视角深层解读杨诘苍具有中国文士式的为人处世和中西转换面貌的艺术作品中的行动与参与性,想必在当代水墨艺术回潮大势所趋的今天,是很多艺术家一直致力探讨的课题。

种种全新的视角,促使我们邀请这两位艺术家同台面对公众。如果把外来事物比作飞机,我们的目的就是通过这次讲座作为一个点在中国当代艺术界搭建起一个让国外艺术家、艺术理论可以着陆的飞机场。我们深切地感到让国内同仁对国际的优秀展览和优秀艺术家有及时的更详尽真切的掌握,它应该是一个良好的契机。在全球化的背景下,信息互动的时代,当下中国各个领域我们都急需很多这样的飞机场,是为中西之间建立意识形态的真正连接创造一个个可能性的平台,而不是寄托在永远使用误读来解决问题。