“四门阵”——今派传承当代水墨主题展

展览城市:北京

展览时间:2009.3.5-3.15

展览地点:今日美术馆

策 展 人:刘思言

参展画家:1、田黎明 李津 刘庆和 武艺

2、蔡明 党震 杜小同 黄丹 李永飞 林曦 刘俐蕴 刘琦 潘汶汛 彭薇 秦修平 曲巍巍 孙浩 谭军 王煜 吴雪莲 王犁 徐华翎 徐加存 曾健勇 赵飞

学术主持:范迪安

《前言》

中国当代水墨联展,旨在以展览出版市场运作的方式重新树立中国当代水墨在整个艺术环境中的位置与方向,同时也是对中国当代水墨近年来呈现的积极姿态给与的集中关注和归纳性的梳理与展示。策展人力图以一种客观上的宏观把握,将水墨与当代这样一个新的命题摆在世人面前。使之中国当代水墨艺术以其中国传统文化步入当代的形象,构成中国当代艺术“全席”的态势。

“四门阵”今派传承当代水墨主题展正是基于水墨当代数年积淀、水到渠成的蓬勃状态,将当代水墨传承发展的脉络清晰而客观的体现。此次展览从四位艺术家所形成的创作风格延续开来,通过多个角度阐释水墨当代的意义所在,展览分为两大部分组成:

第一部分将汇聚四位在中国水墨画创作中成就卓著的艺术家:田黎明、李津、刘庆和、武艺的新作近50幅。这四位水墨画家都是在学院教学和艺术创作上产生巨大影响的资深艺术家,历经数年的探索努力在各自的领域独立风骚形成个人风格。是中国当代水墨艺术的重要领军人物,同时又积极地介入当代生活当代艺术之中,在国内乃至海外水墨画界享有很高的声誉,并影响了一大批水墨画后来者,为中国水墨艺术走向当代做出了重要贡献。

第二部分则汇聚了二十一位青年水墨画家的一百多幅作品。经过展览组委会严格的遴选推荐,最终确定这样一批代表了新一代青年人精神风范,并以水墨的方式承前启后,直面生活的水墨画家。其扎实的功力和对时代的把握,都是在近年来表现突出和具有一定影响力的一批新锐水墨画家,无论在学术探索和市场发展方面都具有相当的潜力。

此次展览的举办将有利于中国当代水墨艺术在积极进取的姿态下进一步展示其良好的发展态势,并确定其格局和趋向。是当代水墨艺术的学术探索和市场发展形成积极、良性关系的有力推动。也是对中国美术评论界、学院教学、收藏界的一次难得的盛会。

● “四门阵”之一田黎明

——诗化丹青的缔造者

作者:曹宇

田黎明 《过天桥》 2006年 68×51cm

田黎明本人就好似当下水墨领域中的一位游吟诗人:沉稳不乏味、清幽不迷茫……画如其人,从他的作品表现力来看,也依旧给人以清风拂面、远山鸣钟的意境。记得先生自己曾说:笔墨的境界是天人合一,笔墨的方式是人生感悟,所谓笔墨人生是将中国文化融入笔墨本性和时空的宁静里,此笔墨精神是关注人生、关注社会,而它的协调方式是依靠自然并非虚空。和谐是一种静观。一个人在生活中不是去占有,而是去拥有,这样的空间才会广大、才会宽容。虽然生活中的选择也常常不属于自己,但生命的意义是以拥有自然的心性而滋润出它的柔性……由此不难看出,研修水墨与研修人生是相辅相成并驾齐驱的,当一个人气韵平衡、涤浊心性之后,其下笔丹青才能显露锋芒、入木三分。同时,作为行业教育体制内的标杆人物,先生也一直以律己为首要,继而无休的教育着水墨中的芸芸后生。先生认为中央美院的水墨教育有着极其朴素的闪光点,这其间就不得不提到老一辈水墨大家们的传统品格。从徐悲鸿的示范教学伊始,皆无私教导学生们研习水墨功底技巧之余,也教诲着学生们为人处世的规范准则。也正因为美院独有的这种教育特质,田黎明才感同身受的一路走来。身为一个当代艺术家,他所做的一切都是一个传承和体验的过程,都是在用自己的作品向社会、观众来展示自身的一个生存状态,都是在进行着一种最现实的生活体验。

细细品读先生的当代水墨作品我们不难发现,中国画所独有的文化品性、品质与境界,都市中的矛盾、客观与现状都被先生巧妙的糅合进了自己的画面之中,水墨所独有的内敛风范催生在了现实社会的镜头之中,稳稳的环绕住了当代与水墨之间。毕竟笔墨的形象是生活和经历的方式,但笔墨的原形却是生活和文化中的感觉紧密联系着的。具体到人物形象的塑造方面,则更加关注人物的生存状态,他把人物的瞬间表情升华为形象的符号,所以说他介入的不仅仅是城市的现象,而恰恰是城市的教养和心态。所以这些画面中充斥着的不是先生对现实城市的感觉的瞬间,而是反复尝试方才得出的感觉的积累。这次先生参与的由新秀当代水墨策展人刘思言策划组织的《四门阵》展览,便是希望通过展示自己的作品来对当下的中国水墨进行一次坦诚的对接,也是以作品为依托与依旧从事着水墨行当的年轻人们的一次真诚对话。同时,先生也是希望人们能从《四门阵》的展览中感悟到,当代水墨既不能放入西方艺术中去品评,也不应重又返回到传统水墨中去。这次刘思言在《四门阵》的展览策划中除去先生与刘庆和、武艺、李津齐齐登场之外,最具特色的是同时还有近二十位年轻的水墨后备力量与之同台亮相,这就无形中增添了展览本身的前沿性与传承性的特点。而这种展览策划,也正是身为一位水墨教育工作者所最为希望看到的。总而言之,在这次《四门阵》的展览中,我们可以看到先生那代表着现实主义与理想主义结合,赋予了高标准文化观念的画作的同时,也将会等同身受到他对中国当代社会人文现状的无尽描述,及其独有的那种对大同虚无的和谐渴望。2008年12月于北京

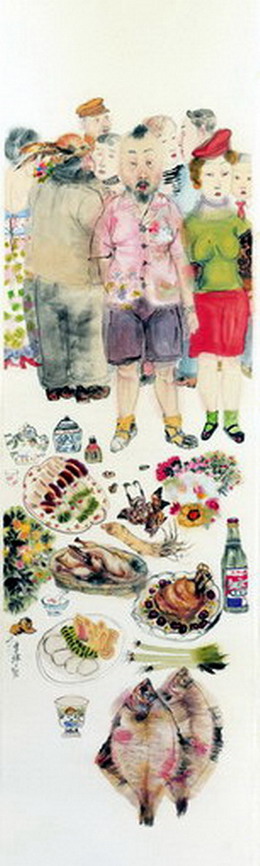

● “四门阵”之二李津

——行乐水墨的生活家

作者:曹宇

李津 《盛宴》 2007年 230×60cm

看过李津老师早期的作品,神秘、深刻活生生的浮现在画面之上,甚至时时怀疑自己看到的是不是水墨作品。很难想象他在那个年代亲身直赴西藏去感受高原魅力,更难想象的还是一位水墨艺术家。“没有那段经历,我不会感到自己还有独自生存的能力”……李津如是说。

时过境迁,李津的作品早已“改头换面”,改了气氛换了色彩。有人说他的作品纯属“找乐”。其实的确如此,别人看着他的作品觉得乐呵,他自己画画仿佛也是在图个找乐儿,一切都是那样能够轻松、调侃,悠悠闲闲、自娱自乐。记得第一眼看到李老那些“饮食男女”的作品,脑子里立刻对应的是格林伯格的媚俗文化。当然,我并没有准备要髭起毛展开批评的架势,反而看在眼里的这些“媚俗文化”让我一下子与眼前的这位“大胡子李老师”自动熟识起来。其实这就是风格艺术的魅力,无所谓既定的条条框框、无所谓他人的指指点点、无所谓理论中的横平竖直,一种超然的文人气回荡在那些浓墨重彩之间,仿佛那些斗尺上早已布满了对酒当歌人生几何的水墨语言。先生画画追求鲜活,“鲜活是我的特点和优势,所谓鲜活就是当你要做一件事的时候,已经把它当真了。当你拿起笔蘸上墨汁就要和宣纸接触的一瞬间,你必须进入一种极好的状态,当真了。什么叫鲜活?比如画一盘菜,如果它有色香味,有冒香的感觉,你想闻想吃,这就是鲜活。你在追求什么,你要说什么,这一点特别重要。对我而言,我就是要追求鲜活。这并不是在刻意编故事,而是你多少年的积累,是一种人生的态度。对待朋友对待生活包括对待吃喝等等都是这样一种状态。”他还说,可能是自己找到了文人传统在当代的切入点,那就是“俗”:“这是我个人选择的角度,也是我真切面对自己生存感觉的一种体现。我的画儿就是‘家常主义’。‘家常’首先是家,有某种封闭的东西在其中,说到底就是把门关上做我想做的事情,完全是一种自由的状态。当我把自家的门关上,我在家里的喜怒哀乐以及所有的东西都在这里边。”

话说回来,虽然今年的整体艺术市场不好,但当代水墨却显得异军突起,当然这种良局也只是相对于滑铁卢的中国当代油雕而言的。“现在虽处于市场最脆弱的时候。但作为艺术家则更应该坚持住,踏实冷静的进行创作。市场固然脆弱,那藏家就是整体中最为脆弱的群体。他们的信心、资金都受到了严重的重创。作为艺术家唯一能做的就是尽自己最大力量,认真创作出更多更好的作品,要以静制动。”说到这儿的时候,李老安然的点燃了手中的一根烟……明年春天即将上演的由刘思言策划组织的《四门阵》展览是刘庆和、李津、田黎明、武艺四人第一次共同与20位年轻水墨人齐齐登场,这种仿佛“将军带阵”的展览形式在水墨届也是头一回。李老认为他和另三位水墨大员共同参与其间,不仅对中国水墨界来讲是一个里程碑式的新鲜亮相。同时四位大员各自的水墨特色也都极其鲜明迥异,甚至连装裱方式与作品尺寸也都各自为阵。所以我们有理由相信届时只要亲临展览现场的任何谁人,皆都会沉浸于承古烁今的当代水墨的滔滔之中;都能领略到温软中蕴气概的当代水墨的真精神。2008年12月于北京

● “四门阵”之三刘庆和

——以水墨为介的读心术者

作者:曹宇

刘庆和 《入水》 2008年 170×90cm

提到当代水墨就不得不提到刘庆和,这个名字好像已经和中国当代水墨紧紧地联在一起了。在很多人看来,刘庆和都不是一个正统的国画家,因为他不是正统的国画出身。对他来说,这并不是一件坏事,从他创作的初始,他就没有想过怎样画好一张国画,而是怎样用国画的材料来画自己想画的东西。刘庆和先生的艺术起步于90年代早期画坛“新生代”群体的探索,这个从学院毕业的新一代画家群在中国社会转型的时期,敏感地觉察到外部世界的变化。其中刘庆和因厚实娴熟的传统学院水墨的基础,再加上其年轻风发的创新心态,使得他的水墨风格一步步走出了既定的围城,他的视野从乡村转向城市,直接切入当代具体的生活;他的心理情感从传统的理想主义转向与当下生存体验相关的现实主义;他的绘画主题从“宏大叙事”转向对生活现实与精神现实的呈示……这些都是中国社会步入市场经济之后文化心理转型的体现,也意味着新时代画家正在建立属于他们自己的新的艺术经验。都市主题有取之不尽的素材,问题在于画家的态度和立场。在刘庆和先生那里,态度和立场表现为两方面的一致性。一方面,他保持了自古以来文人对于现实若即若离的态度,即一种处于现实“边缘”去旁观现实的状态。

视线重回到他的作品上来,刘庆和先生在水墨画空间方面有着十足难得的把控力:墨色经常是铺满、填充在宣纸之上,白色的底子和浓重的墨色拉开了笔墨的层次,简化了复杂的视觉层次,更有利于形象的再现和主题的表现。显然,在这个过程中,笔墨退到了次要的地位,而不是强调笔墨技术本身。在保留了传统水墨技法之余,在他的作品中能够看到更多的层次感、空间感,中西结合之凸显自不必多说。画面中那些浮现着的生命的表现对刘庆和先生来说也是不自觉的,他自己无法剖析一个无意识的世界。他把他的画幅尽量画得大一些,大到真人的倍数甚至超过人的比例,观众直面着那个从幽暗的世界里浮现出来的人物,仿佛直面自身。尤其是那些暗影中半裸的形象,直接把观众置于窥视的境地。巨大的画面把笔墨无限地展开,这是他对自己的挑战,是对用笔墨介入当代作出的回应。

谈及这次由刘思言策划的《四门阵》展览,刘老显得颇为投入。除了将和其他三位水墨大将(田黎明、武艺、李津)共同展示新作品外,还将有近20位年轻人与他们一同亮相。就其总体来讲,这个展览的组成方式本身就表达了中国水墨的归纳与传承这两大主题。而这也正是先生一直强调着的,他总认为中国画的延续与发展,就不应局限在后辈对老师一味的教条化的遵守与模仿上面,而是应该更加真实的、理性的对待自己的创作样式与风格。当然,这并不等同就要抛弃传统或推翻前辈的种种,而是应更加适度的鼓励和推扶年轻人在加强自身水墨功底的同时,通过剖析自身而找到一条属于自己的创作道路。在先生心中已将艺术与教学放之于一个大我的无疆境界。而先生心中的那份安然与闲逸正是依托于中国水墨,依托于他自身对艺术对学生的真诚的态度。可以说,刘庆和的水墨创作既不是对未来的不安昭示,也不是固步纠结的表现,更多的则是不断显露其自身敏锐心性与豁达从容;不断描绘、拼合一个更加清晰的自我的手段而已。在与他的谈话中,总会一次次的感受到他那种纯净清新的真诚,他毫不掩饰自己对时髦女性、对年轻的水墨新人、对或美或丑的都市生活、对他自身的无限深层渴望与爱恋。可以说,透过先生的那些水墨作品,我们看到的是艺术家的一个饱满立体的精神世界,那里层次多样、美丑共生、变幻无穷……但它同样也是一面镜子,让我们在其作品面前都真实地找寻到了一个自己心中的自己。2008年12月于北京

备注:部分资料参见易英《内转的视线》及皮道坚《皮道坚谈刘庆和》

● “四门阵”之四武艺

——“现代逸品”的创作者

作者:曹宇

武艺 《渡》 2008年 198×98cm

武艺认为当今的中国画,应该是在材质不变的基础上依旧用非常扎实的传统水墨画的技法,细腻传神的表达出现代社会中人与人之间的情感关系等等。而且这种水墨的“变化”并不是“一人”之为,而是整个社会大背景下的“人人”之为。在他看来,无论中国还是西方,艺术的本质是共同的,他就是在这种结合中形成了自己重直觉、重感受的创作方法和独特的艺术语言。说到中国水墨画的创新与变革,武艺老师所敬仰的恩师卢沉先生在教学当中曾一再强调:水墨要面对当代。说到改变也自然要谈到武老师与一位收藏家之间的轶事:一位藏家在90年代中期就“看上”了他的画,但是因为武艺的画总在变,藏家一直没有动手,观察了好几年,直到2000年左右才开始收藏武艺的画。武艺说:“接受我的画需要时间”。如今,武艺的画在一级市场上也能卖到25000元/平尺,这也是时间检验的结果。武老师认为这件事清晰地揭示出了他自己的心态,无论自己的创作语言如何变化,自己与藏家的关系都应该保持着一种莫名的“自我主控权”,在创作上绝不能因他人或大的市场背景趣味而一味转变,而要做到纯粹的“画由心生”,应发自一种本能的自我求新求变,就好像他自己所说:“笔墨是性情的产物,为笔墨而笔墨未免显得概念和表面”。也只有这样,作为一个现当代的水墨画家,才能占据住真正的市场,并拥有真正喜爱自己作品的藏家。

嘉德08秋拍18个专场中中国当代水墨板块成交实超75%,其中武艺等当代水墨核心艺术家市场稳定增长。经过三年的市场调整,当代水墨作为中国书画未来的核心地位已确定。较之当代油画,当代水墨价格好似在长时间的缓慢爬坡。但也正因为这种缓慢,才塑造了一批功底扎实的水墨画家,而他们的价格也每每稳住有升,稳住了自己独有的市场份额。

此次武艺与刘庆和、田黎明、李津共同参与的由刘思言策划的《四门阵》当代水墨展,具有非常重大的意义。因为展览不仅有他们四员水墨大将,同时还有近20位水墨新人。这种师徒同台亮相的水墨展览实属当代水墨展的第一次,其实这种展览本身就已经形成了水墨大员与年轻学生之间的一次学术对话。“四门阵”的即将出现,不仅让我们领略到了中国当代水墨的时代魅力之所在,同时也再一次让我们深切领会到了当代水墨会继续向上攀升的确切本源。而与其同台亮相的年轻学生们,则恰好为整个展览平添了无限活力,辅之将此次展览推向了一个更加宽广的高度。这种博大包容的展览,从样式组成上来看,就已经具备了水墨所独具的浓厚传统人文气息。武艺本人认为当代水墨策展人刘思言策划的这次包容兼续的《四门阵》展览本身,不仅是在提醒人们即将螺旋式上升的当代水墨市场,同时也是郑重的将当代水墨从半隐的幕后推置到了舞台中央,将本民族最富时代精神的艺术形式完整的兼具延续性、规模化的绽放在了众人的眼前。2008年12月于北京

作者:官云程