Glenn Brown

格林·布朗

编者按:格伦·布朗(Glenn Brown),1966年出生于英国赫克瑟姆,现工作和生活于伦敦,2000年获特纳奖提名,2003年代表英国参加威尼斯双年展,也是英国当下作品拍卖价格最昂贵的在世画家之一。

深受法国后结构主义哲学影响,格伦·布朗以对艺术历史文献尤其是肖像画进行再创造而闻名,伦勃朗、德拉克洛瓦、 拉斐尔、达利、奥尔巴赫等历史画家的作品都曾被他挪用做为再造图像的基础。

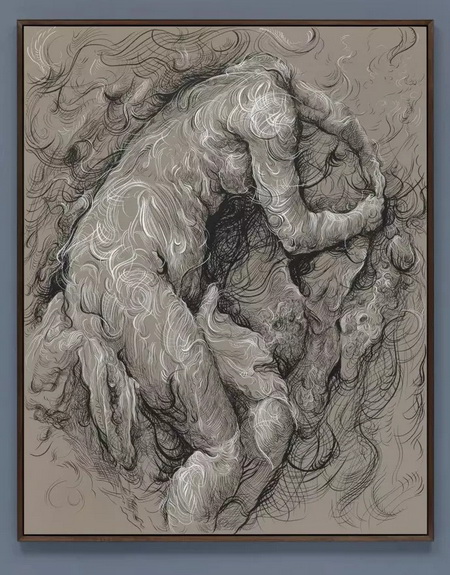

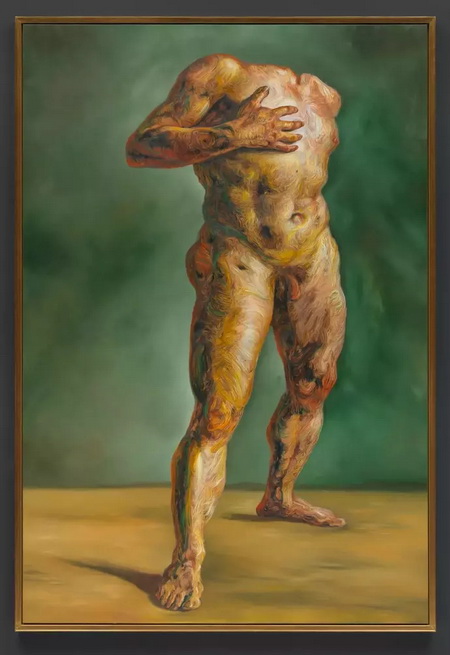

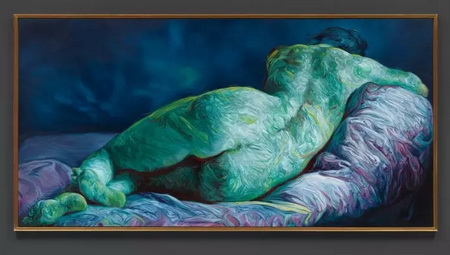

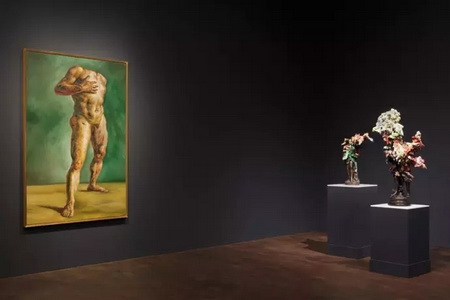

偏爱用轻薄,旋转式的笔触改变原画的构图、色彩,画面还往往散发出一种怪诞恐怖的气氛,但实际上,格伦·布朗是想要借此消解时空的差异与图像的现实性。与此同时,他还从梵高的调色板中获得灵感,制作了一批厚积颜料与青铜结合的雕塑,刻意强调了颜料的立体感,与其平面绘画形成鲜明对比。

2018年1月底,他在英国伦敦的大型个展《尘埃落定》在高古轩画廊开幕,展示了他近年来在素描、油画、蚀刻画和雕塑上的最新尝试。

格林·布朗:所有艺术家都会借鉴历史

E.C=Elena Cue

G.B=Glenn Brown

E.C:与过去的艺术家交流和对话,是你建立个人风格和进行自我阐释的前提吗?

G.B:很明显,这只是一种单向的反应。我只能从他们身上攫取,但没办法回报任何东西,过去的艺术家不能对我的作品发表意见,而我却能评价他们的。

是的,就像我的作品是我和朋友们,以及那些帮我完成作品的人的集合一样,它也是我所看到、学习到的所有艺术家的集合。在这个层面上,就如吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze,法国哲学家)的理论:任何一个人都是社会的组成部分,我们都是根茎的一部分。这是一种社会结构,拓展了我们的语言系统,我们也是语言本身,不可能独立于它之外。

▲ 白日梦想国 112 x 80 x 2.2cm板面油画2017

E.C:某个特定的身份消失了,个体溶于集体……

G.B:我只是想让大家明白,所有的艺术家都会借鉴历史,不可能完全原创,完全原创是一种荒谬的说法。

有些前卫的论调试图让人们相信,一个艺术家应该回到童稚的沟通水平,用原始,直接的表达来超越语言和社会的积习,表现主义绘画似乎就是如此。毕加索和德库宁这样的艺术家为什么创作了些粗犷、怪诞的、模仿儿童作品的绘画,就好像他们真正理解了人类是什么似的。我借鉴了他们的一些作品,就像在说,对,你们有些作品是原始和有趣的,描述了一些很基本的东西,但实际上,你做的事是一个借口——这是一个游戏,因为你是一个非常复杂的艺术家,会使用复杂的颜色组合,没人真正相信这是一个孩子的作品。你只是在假装,就像演员假扮成某人。

我有点反对前卫派的观点,但不可否认这种理解仍然很普遍,并在社会中占主导地位。对现实的理解太重要了,我们应对社会有一个共同的认知,我们是社会的一部分这一点比其他都重要。

▲ 贫穷艺术 108.5x74x2.2cm板面油画 2016

▲ 未知愉悦164 x 105.5 x 2.2 cm板面油画 2016

E.C:你认为自己的风格来源于哪里?

G.B:从某种程度上说,我挪用了格雷、德库宁、伦勃朗或范·戴克等形形色色的艺术家,你可以说,我不知道自己是谁,或者没什么特别的风格,因为我从别人那里借鉴了太多。我自己没有一个特定的风格,我只是在做选择。

▲ 生命与月亮100x78.5cm板面油画201

E.C:然而你的作品还是很有个性,能让人一眼认出来...

G.B:准确地说,作为一个艺术家,我认为有个性是很重要的。否则就没人能注意到你。虽然我认为完全原创是不可能的,但同时我也相信必须尝试尽可能地原创,创造以前从未真正存在过的东西。当我画一幅画的时候,虽然它是基于别人的作品,但人们永远不会认为这幅画是创作于18世纪或19世纪,而是属于二十一世纪和后现代的。

我的作品有特定的风格,我痴迷于在平面上制造刷痕,我尝试创建运动的图像,让观者的视线在画面上滑动,不是固定在一点上,一切都在移动,跟动画一样。

▲ 热恋125 x 110 x 2.2 cm 板面油画2017

E.C:你说你没有原创,但在过去的事物和你思考的过程之间有一种张力,这只能是原创的。

G.B:这二者之间存在绝妙的矛盾。当你想展示一些什么的时侯,人们往往喜欢看到一些前所未有的新元素,这是大脑的本能。接下来他们就可以告诉亲友们:这个世界和以前不一样,我们喜欢进步的概念:人类正走向涅槃,它正变得越来越好。

我不相信世界会变得更好,也不相信人会变得更聪明,我只是觉得事情在变化——当然是说在艺术领域。我不能从北方文艺复兴时期看到艺术性——尤其是荷兰、德国或意大利文艺复兴时期的艺术家,但特别喜欢北欧15和16世纪的艺术。我真不认为现在比四百年前更优秀。我自己有收藏亨德里克·霍尔奇尼斯(Hendrick Goltzius,荷兰版画复制匠、制图员和画家)的圣母怜子图蚀刻画,无法想象艺术上还有比这更好的作品,它描绘了死亡,情感,肉体之间关系的概念,连天空也充满了激情。它几乎预示了核辐射,或者我们是由原子组成的理论。那张图上有一些非常原子化的东西。

▲ 繁殖 135x101cm 板面油画 2014

▲ 伟大的手淫者110 x 88 cm 板面油画 2006

E.C:你在肖像画中使用了一种处在运动中的的方法留下了自己的独特印记,以求打破线性的平衡,你是否想让人们改变之前对自我和世界的理解?

G.B:运动的核心理念是,我们从来没有固定的个体。吉尔·德勒兹曾经谈到马和骑手的关系,他认为骑手在理解马的时候,会表现得像马一样,而马的行为则有点像人,因为它们都必须互相理解,以便骑手能正确地驾驭马。他们会预测对方将做什么,然后合二为一,马与骑手之间有一种流动性。就像我们在交谈时,都会试图预测对方会说什么,与别人共情,这意味着一个人与另一个人之间存在着流动性,大脑与大脑几乎完全被连接起来。这就是为什么在很多作品中 试图描述流动性——熔化的,转化的或腐烂的。

▲ 性126 x 85cm板面油画 2003

我为什么喜欢画花,是因为当它们正处于绝对美丽的时候,就要面临死亡——特别是用来插花的花束,都已经死亡。我们想展示它们最美丽的时刻,但是为了展示,我们把它们给杀了。我喜欢这样的矛盾,为了享受,必须扼杀一些东西。

▲ 人生没有喜剧69 x 53cm 板面油画2001

▲ 宣福礼59 x 56cm1999

最重要的一点是,我画的人、花和动物可能看起来都正在分解,但它们只是从一种物质转变成另一种。一个人会腐烂,变成土壤,然后他的原子就变成了树的一部分;之后一只动物来吃这棵树,树就变成了它的一部分。我们都是从一个事物转变成另一个,我们都是由星星组成的,组成我们的原子有数十亿年的历史,它们曾经是恒星的组成部分,所以在某种程度上,我们都是永恒的。以什么形式存在并不重要,我们从未真正地死去,只是不断地转变,这也是人的本质。

▲ 剧场122 x 93cm 板面油画 2006

我从不认为自己在世界上是一个孤立的个体,我们都是是世界的一部分。我知道外面的街道是什么样子的,因此我的大脑的一部分就在街上;我知道俄罗斯是什么样子的,虽然我从来没有去过那儿——所以我的一部分大脑在俄罗斯。我认为人是流动的,人的皮肤是半透明的,有东西在里面和外面流动,就好像皮肤和肉被翻出来,我们看到人的内部器官,或者肌肉组织和脸部的内部活动都被翻了出来,所以你开始看到皮肤内部的结构——我痴迷于肉体的半透明以及从一个事物转变为另一个。在这一方面,安迪·戈兹沃西(AndyGoldsworthy,英国大地艺术家)就做的好,让一条线从一个形状流动到另一个,然后连接了彼此。这不是我的原创,几个世纪以来,艺术家们一直试图这样做。

▲ 性126 x 85cm 板面油画 2003

▲ 迪斯科50 x 42cm 布面油画1997-98

E.C:当你把其他艺术家的作品结合时,你的意图是什么? 毁灭和重建,还是解构和转换?

G.B:你会毁灭,因为这是对别人作品的一种敬意。人们经常问我是否喜欢自己采用的这些图像,我通常还挺喜欢的,但也不是全部。有时它们只是些图像,重要的是我能对它们做些什么,所以我只需要看到它们的一些元素,而不用像对绘画一样对待它们。

▲ 秘密130 x 106cm 板面油画2007

E.C:你选择图像的依据是什么?

G.B:其中有东西可以改变,可以从中看到空白地带。

对另一位艺术家来说,在抄袭的基础上改造原作是一件非常不尊重人的事情,所以我所做的“破坏”行为其实是出于敬意。我使用了很多弗兰克奥尔巴赫的作品, 我非常喜欢他的作品, 但有的时候你会觉得,即使是你喜欢的人,也没有以我希望的方式来描述这个世界,所以有时候批评的行为,部分是出于敬意。就像父子之间,或母女之间的关系,两者之间互相批评,但又彼此相爱。在家庭争吵中,孩子们想要反抗他们的父母,告诉父母他们什么都不知道,他们误解了这个世界,而自己知道的更好。这些都是良性的争端,因为从根本上说,父母给我们的生活带来了最大的影响,即使我们有时反抗他们,憎恨他们,他们也是我们自己。

我认为我和别的艺术家以及艺术史的关系类似于此,我爱他们,也恨他们。也是这个原因,当我父亲一看到我的作品时,他立即就理解了,他是我最严厉的批评者,有时他看到我的一幅画,说,你对那张画不够努力,你只是想逃避……你认为你已经做得不错,但完全可以做得更好。他会指出一些他认为没用的东西,而且通常是对的。他知道我的思维方式,有时候让人难受,因为他很严厉……但这却是有益的。

▲ 深喉152x122cm板面油画 2007

E.C:在你的作品中,往往存在着对立面: 生命与死亡、丑陋与美丽、绘画的标题……对你来说,反义词还有其他含义吗?

G.B:当你看一部电影或读一本书,它会把你从绝对的兴奋带到绝对的灾难,然后再拉回到兴奋点,作为人类,我们喜欢让心跳加速的故事,而后再归于平静。我不知道为什么人类会这样,也许是因为这给人一种冒险的感觉。我认为作为狩猎者或采集者,我们天生就对对立面感兴趣,因为极端可能是非常危险的,需要经常避开它们。

这一切又回归到梦境。我们做梦的原因是分析前一天发生的所有事件,对它们进行分类,确定哪些是重要的,哪些是我们需要丢弃的,因为这些信息是我们不需要的。这是一种自我保护机制,可以追溯到原始时期的猎人集会。猎人们想了解动物的行为,认为如果要抓住它,需要像动物一样思考。再次回到一件事物流动到另一事物的流动上,梦境成为现实的一部分,两者之间没有什么不同:没有现实的世界,你就无法拥有梦境的世界。

▲ 绿薄荷犀牛194 x 260.5 cm板面油画 2009

E.C:你起的标题通常与一幅画的意思相反,在你的作品中,幽默占有怎样的位置?

G.B:我喜欢黑色幽默……幽默是很残酷的,又似乎是荒谬的,就像夫妻之间的关系,他们相互争吵,但又彼此相爱;就像原子开始分解,辐射的破坏性和创造性的力量同时在起作用,你不知道这些元素是在分崩离析还是获得新生。

我有一幅画是基于苏巴朗的《RAM》创作的,叫《绿薄荷犀牛》,尺幅很大。“绿薄荷犀牛”是一个脱衣舞俱乐部品牌,但你看看这只公羊的图,它看起来又消瘦,又难闻,人们就会想知道这和美国的脱衣舞俱乐部有什么关系。“RAM”是关于娱乐的,我们把羊拴起来杀了是为了我们的娱乐,它被牺牲掉了,牺牲的理由是不合逻辑的。

▲ 让我们在死亡之上做爱 231 x 192 x 2.8 cm板面油画 2017

E.C:你对画面颜色的使用有何准则?

G.B:我通常会从其他艺术家那里得到灵感,会看一些凯斯·凡·东根(KeesVanDongen,荷兰野兽派画家) ,梵高或者基希纳(Ernst Ludwig Kirchner,德国画家)的书。但某些艺术家,特别是那些在19世纪和20世纪左右的艺术家们,他们尝试着尽可能使用极端的颜色,来探讨世界性的问题。

如果我画一幅画,天空是红色的,树是蓝色的,大海是紫色的,一切看起来都和你期望的完全相反,那会怎么样? 但不知何故,它并没有显得不真实,它只是变得更加真实,就好像在描述什么是真实存在的,而我们只是还没有看到它。我只是从其他艺术家那里学习和窃取颜色,以试图提高真实世界的戏剧效果。

并不是我所有的画都有很纯的颜色,在过去的几年里,我一直专注的绘画,根本就没有颜色。我的一些画是黑白的,在有时我又会做完全相反的事,把所有的颜色都罗列出来——或者尽可能多的颜色——因为即使你画了一幅黑白画,它也不是纯黑白的,你会得到暖和冷的感受。我喜欢颜色描述情感的方式。

▲ 消失的新黎明 71.5 x 62 cm 板面油画 2000

▲ 宣福礼59 x 56cm木版油画1999

E.C:作为一个主要的具象画家,你对形的毁灭有何感想?比如在你在奥尔巴赫绘画中看到的那样。

G.B:在许多绘画作品中,原作都是颠倒的、扭曲的、抽象的。你不知道我画的是什么,我已经破坏了原来的形状,它被分解成一个超现实的斑点,我把这些画叫做我的画,因为它俩不是一回事。它看起来是一团东西,在这一点上它可以变成任何东西,你不能真正判定它是具象还是抽象的,比方说,在一幅画中,但是你可以在里面看到的图形,既是非常具象的,也是非常抽象的,它从一个事物变成另一个,线条流畅,像在融化,就像一块口香糖。

▲ 灵魂迪斯科的环境恐慌 98 x 71.5 cm 板面油画2009

E.C:什么会刺激到你,了解这个世界还是让别人探究你的艺术?

G.B:我喜欢这个问题,这让人想起一些更有意思的想法: 比如说,你更偏向于亲身体验还是间接阅读。

我喜欢二手的享受,喜欢看绘画和肖像,喜欢通过艺术了解世界,尤其是绘画这种让人穿越时间的手段。我们可以通过绘画穿越到十六世纪和十七世纪,因为它们真实地再现了那些世纪的生活。16、17世纪人们的感受和现在的感受是不一样的,他们对美的观念,对痛苦的看法,以及死亡对他们意味着什么都是截然不同的。

由此我也发现,他人对某件事的描述也许比事实更有趣。去中国旅行,登上长城也许是很好,但是读到它会更有趣。我只能通过讲述的故事来真正欣赏这个世界。

《尘埃落定》 展览现场