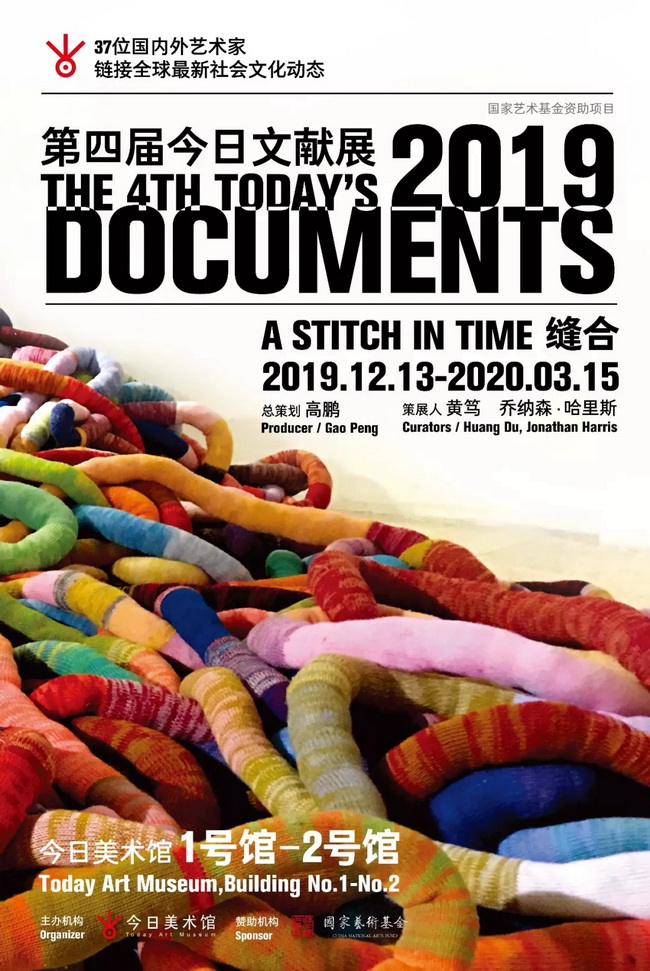

展览:第四届今日文献展:“缝合”

展期:2019.12.13-2020.3.15

主办:今日美术馆

赞助:国家艺术基金

总策划:高鹏

策展人:黄笃、乔纳森·哈里斯

地点:今日美术馆一号馆、二号馆

第四届今日文献展 ——“缝合”, 共邀37位国内外艺术家参展,链接全球最新社会文化动态,共同讨论全球复杂变化的现实。今日美术馆将持续推出总计十二期的“艺术家推介计划”。本期主题为“资源”与“环境”。

本期推荐艺术家

刘小东(Liu Xiaodong)

克里斯蒂·拉普(Christy Rupp)

马克·布洛斯(Mark Boulos)

本期的话题有关资源、 环境、去物质化和全球化。全球化进程打破了无数的壁垒和边界,使得商品、资本和人才得以更加自由地流动,但同时也带给发展中国家比资源更急迫的环境和社会问题,其中石油作为最具地缘政治和经济重要性的商品之上被重复提及,对石油的开采,争夺和利用的过程中所带来对当地经济和社会的影响仅是数以万计的资源被全球化状态下的一个缩影,人类以极顽强的生存渴望面对着这一切,这种故事每天都在发生。面对全球不断扩大的资源使用量,一些艺术家主张“去物质化”,即主张用越来越少量的实体物质去完成一件事情;有些艺术家,作为环保主义行动者,为了避免对地球上所有生命的延续性破坏,用艺术的方式设法找出循坏回收和可持续发展的方法。同时,还有还有一些艺术家,以更人文主义的方式去表达人的疾苦和生存现实。

刘小东

Liu Xiaodong

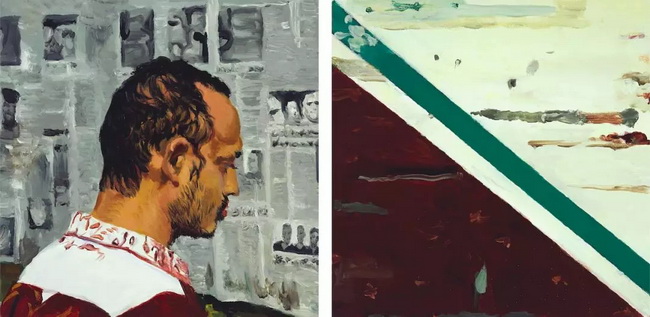

“我所看到的是人类生存的力量。”

刘小东《钢板》系列作品,是2016年于孟加拉第一大港口城市吉大港实地考察后创作的。这次纪实刘小东把目光聚焦于吉大港最重要的拆船工业,特别是拆船厂工人粗糙的生活境况。通过萧索颓垣的废址,锈迹斑斑的钢板及扛钢板的工人,艺术家把一个地方在经济和社会发展驱动下,普通人生存遭遇的现实与疏离淋漓精致地表现出来。

▲ 《铁板1》,布面油画,250cm x 500cm,2016

▲ 《铁板8》,布面油画,100cm x 50cm,2016

2016.7.19

今天顺利地重演了四个扛铁板的重戏。刚来Chittagong时偶尔碰见的工人们还在那里搬铁板,有两位形象迷人的工人。今天又找到了他们,他们很愿意配合,拍了许多照片。事先与老板谈妥,每个2000达卡。

我们接着又去第一天去的拆船厂,当初在那拍了许多照片,来去自由,没人阻拦。今天门卫说老板要来,禁止拍照了。

看来事态变化无常,原打算冬天现场来画的计划恐怕难以实现。当今的世道,半年会有许多事件发生,这里曾经安宁,现在也有恐怖分子了,很多地方甚至有禁止外国人进入的倾向。

这个项目无法记录片拍摄,连现场画画也成奢望,回北京,靠自己,靠照片和想象力吧。无论如何也得因地制宜呀。

——刘小东

克里斯蒂·拉普

Christy Rupp

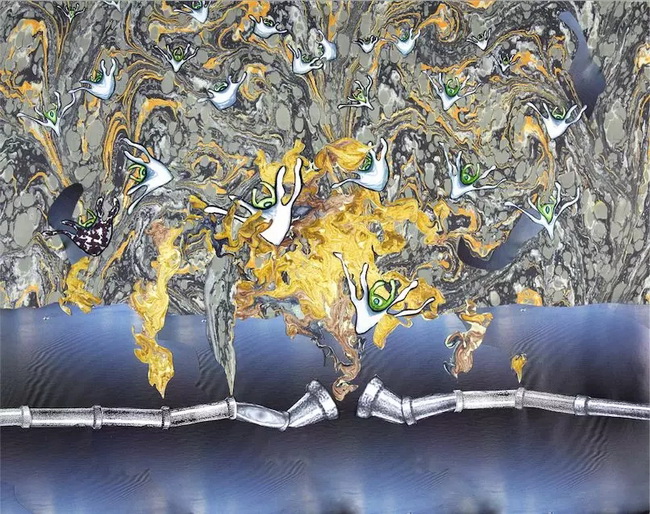

“2010年墨西哥湾漏油事件。”

作为一名“生态艺术家”,克里斯蒂.拉普自上世纪七十年代以来便针对环境、生态以及社会议题尝试通过各种媒介进行艺术创作。此次展出的蒙太奇拼贴画自身即构成了“环境”与“世界”。被放大成海报规格的图像通过微观世界的缩影暗示了“宏观的世界”。钻井泄露出的石油对海底有限区域的污染反映了工业污染造成的可生存栖息地与物种多样性的系统性丧失。

克里斯蒂过去五十年的创作都保有一个明确的目标, 即尝试理解现代人居环境与处于危险的、被工业活动所破坏的生态系统之间的关系, 与此同时,为了避免对地球上所有生命的延续性破坏, 设法找出循坏回收和可持续发展的方式方法。

▲ 《蟹虫》,最初创作形态作为剪纸拼贴画,尺寸可变,2012

▲ 《软泥的寿司》,最初创作形态作为剪纸拼贴画,尺寸可变,2012

▲ 《哭泣》,最初创作形态作为剪纸拼贴画,尺寸可变,2012

2010年,墨西哥湾发生漏油事件。当时由于油井水深约5100英尺(1600米),地下管道持续了6个月才被封堵。被称为“深水地平线”的漏油事故被认为是美国历史上最大的环境灾难之一。

这些拼贴图像的主要表现了一系列滤食无脊椎动物,当水中的原油被它们发育中的身体吸收时,它们就会漂浮在洋流中。由于这种污染是看不见的,它可能最终会残留在从该地区捕捞的海产品中,像是消失在人们的视线之外,但当人们食用它时,它将会产生生物累积,并在我们的体内变得更集中。

马克·布洛斯

Mark Boulos

“一切坚固的东西都烟消云散了。”

马克·布洛斯的双屏录像装置作品显示了资本主义工业金融体系的两个截然不同的面貌。一边是2008年信贷危机崩溃初期芝加哥商业交易所的石油“期货”交易员;另一边是尼日利亚的部落勇士,不仅他们的本土环境因跨国公司开采石油而遭到了严重的破坏,而且当地人民也受到了殖民与剥削,画面呈现的便是他们与这些得到尼日利亚政府纵容的跨国公司在作战。紧张和威胁的气氛在两屏呈现的现实中显而易见。

事实上,这些人处于同一系统的不同位置,他们形成了两个主要由男性组成的“社群”,各自占据着这个地球南北两个部分的主导地位。鉴于他们在这个全球系统中的不同位置和利益关注点,他们之间存在的对抗是有着影响作用的。但是布洛斯认为他们二者实际上都在被这个系统所利用,而且也许在另一种组织结构的世界中他们是可以利益共享的。

▲ 《一切坚固的东西都烟消云散了》,双屏影像装置,15分钟,2008

《一切坚固的东西都烟消云散了》聚焦在最具地缘政治和经济重要性的商品之上:石油。但是,这部电影并没有直接揭开历史事实,而是针对两种由相互对立的派别所持有的信仰体系进行探讨,即金融投机者与原住民这两种派别间接地争夺着对石油的控制权。这部电影通过展示人们对物质条件的最直接理解告诉我们, 人民的宗教信仰并不比金融商人的狂热投机更为形而上。此外,通过记录他们的武装斗争,这部电影挑战了当代“人权”纪录片的传统,这些纪录片描绘了那些令人怜悯的、却又无能为力的受害者。

下期推荐艺术家预告

蒋志 (Jiang Zhi)

宫本隆司 (Ryuji Miyamoto)

王明安 (Sherman Ong)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。

![[北京]时代美术馆“楼上的青年: 2010青年批评家提名展”](attachment/100601/48ac4fdc6c.jpg)