韩国是一个在各方面转变极为快速的国家,不论是政治、经济、文化、社会或者是艺术都有着令人惊讶的跃变活力,除了韩国国内艺术家对于当代生活的关注,对人类环境与认同的议题思考之外,一群在国外出生或成长的艺术家,更是对韩国当代艺术发展推波助澜的新力量。

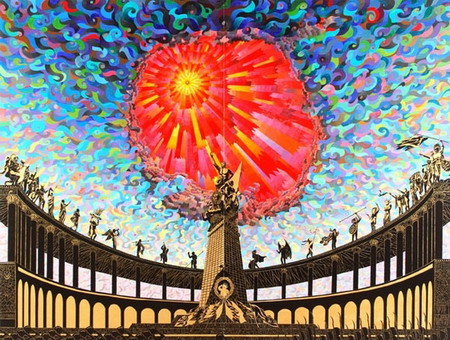

《记住!》 安斗镇

“民众艺术”风潮

自早前中国的藩属、日本的殖民痛苦经验、一直到韩国国内的政治局势:1948年大韩民国成立,1950至1953年爆发战争、光州事件、学生标举民主的抗争,血泪的挥洒几乎成了韩国人记忆里无法抹灭的印记。1993年金泳三代表民自党在竞选中提出“稳定中推进改革”、“清廉的政治”、“强有力的政府”等口号,获得民众空前的支持,韩国开始迈向一个新的纪元。

“民众艺术”是艺术家对于旧体制与当时约定俗成观念的反动,当时的艺术家认为单调的形式主义根本无法呈现韩国独特的社会与历史背景及现况,他们开始从平民百姓的生活找寻灵感与素材,描绘乡村生活与贫穷的现实人生,道出工人阶级在资本主义宰制下的心声,更毫无顾忌地使用以女性为主的性爱照片或文字强调主体意识,一连串有组织的艺术家革命在韩国出现。虽然于1988年因为整个韩国将焦点集中于奥林匹克运动会,以及因此带动的社会经济文化变革的风云涌现,“民众艺术”风潮戛然而止,但此宣言与运动对往后艺术家的影响持续至今。

韩国因为奥林匹克运动会一夕成为世界目光的焦点,金泳三当选总统后主张的“世界化”,以及2002年的世界杯足球赛,都将韩国与世界拉起了紧密的关系,不仅政治经济的改变,文化艺术与世界的交流更是蓬勃,首都首尔几乎变了另一个模样,不再如老一辈对传统充满了怀念与爱,却又畏缩缺乏自信;韩国年轻人展现出来的是与世界平起平坐的骄傲。

民众也开始将眼光放远,离开国内自身的纷扰与历史纠葛,改为关注世界正在发生的大事,1994年韩国国立当代美术馆(National Museum of Contemporary Art, Korea)将美国“惠特尼双年展”(Whitney Biennial)搬到了韩国展出、1995年“光州双年展”(Gwangju Biennale)请了来自世界各地为数众多的艺术家参与。1994年韩国国立当代美术馆规划了“民众艺术15年──1980-1994”回顾展,其实也以此正式宣告“民众艺术”走入历史,此运动已经不再是当前艺术家需要高举的了。

积极面对现代与传统挑战的新生代

西方于1970年代大兴的后现代主义,于韩国1980年代中期,还仅是报纸与艺术杂志偶尔提及的新名词。进入1990年代,后现代主义却成了最时兴的流行语,甚至咖啡店或精品店都以此为店名吸引消费者。大众传播产业大量崛起带动了风潮,西方的流行讯息传递至韩国的速度飞快,韩国人不再闭塞于殖民的悲怆记忆中:女性主义抬头、运用科技的录像艺术成为时尚、摄影艺术受到注意、装置艺术变成最新的艺术创作手法。新一代艺术家比前辈显得更为积极,并勇于面对国际艺术的挑战,或者更应该说是充满强烈挑战的野心。新一代的艺术家也不再寻求同侪的支持,转而走向更为独立的道路,他们积极在传统与现代间找寻自己的定位,一种仅属于艺术家本身独特的况味,因此年轻一辈的艺术家开始从自己的出生背景挖掘真相,将自己当作是研究或是阅读的对象,他们不只发现关于依附中国传统,或是被日本文化侵蚀的暧昧不清,需要强烈的毅力来分辨;更想要的,也不仅是摆荡在新旧间的新认同,而是从亚洲的文化里找出属于韩国本身的独特性。

除了韩国国内艺术家对于当代生活的关注,对人类环境与认同的议题思考之外,一群在国外出生或成长的艺术家,更是对韩国当代艺术发展推波助澜的新力量。1995年韩国国家馆正式在“威尼斯双年展”(La Biennale di Venezia)中出现,成为25个绿园城堡中国家馆的一员,同时也是第二个在此出现的亚洲国家。仅仅如此已经足以让韩国骄傲,国家馆的参展艺术家Jheon Soocheon更获得特别奖,1999年另一位艺术家李昢(Lee Bul)又获得同一殊荣,金守子(Kim Soo-joo)与徐道濩(Su Dong Ho)的作品也在双年展的国际展中出现,对于韩国当代艺术界而言都是正面的强化剂。

与国际当代艺术接轨

不过短短的十几年时间,韩国当代艺术的发展如春天盛开的繁花。每年从艺术学院或是大学艺术科系毕业的学生超过千人,一个社会如何容纳每年以上千人数增加的艺术家,确实令人无法想象。再者以首尔为例,几乎每个月都有新成立的画廊,除了周日以及周一晚间之外,每天晚上都有新的展览开幕,每一档展览长则一个半月,短的一个星期就结束,为了提供更多展出的空间与场地,也为了新的艺术收藏者需要,需要不断地发掘年轻艺术家、随时提供不一样的展览成了画廊经营者的忙碌工作。

首尔市立美术馆、韩国国立当代美术馆等公立单位以及为数众多的私人画廊,每年都推出新年轻艺术家的个展或群展。2006年国立当代美术馆以“YKA”(Young Korean Artists)为新世代艺术家举办每两年一次的展览,展出金弘姬(Kim Hong-hee)、Kim Shin-il、Kiman Young、Mok Jin-yo、Park Mi-koung、Ahn Kang-hyun、An Jung-ju、Lee Kang-won、LeeHaiMinSun、Jackson Hong、Jung Jae-ho、Jo Hae-jun、Zin Ki-jong、Choi Sang-ah、Hong Bo-ram、Hwang Jong-myung等16位艺术家的作品,平均年龄不过30岁而已;首尔市立美术馆同时推出“Selected Emerging Artists SEMA 2006”(自2004年开始,2006年为第二次举办),以主题的方式将30位艺术家的作品分别呈现在六个架构中,呈现韩国年轻艺术家如何面对所处社会与文化的现状。三星企业支持的Rodin Gallery也在同时推出“Symptom of Adolescence”,展出金泓锡(Gim Hongsok)、徐道濩(Do-ho Suh)Min Hwa Choi、Young Whan Bae、Hein-kuhn Oh、Jia Chang、Minouk Lim、Flying City、Manki Yang、Tae-joon Hyeon、Area Park等年轻艺术家的作品。加上私人画廊以年轻艺术家为专题的展览,光是去年9月里便有超过百位的年轻艺术家作品同时出现在首尔的美术馆或画廊。更有趣的是这些展览标题都是直接以英文命名,没有韩文副标或翻译,与国际接轨的企图非常明显。

如同前述,新的艺术家不再依附任何的团体,他们从自己的成长背景或生活体验中找寻灵感的源头与创作的主题,这个社会也似乎渴望看到更多艺术家对社会现实或是个人生活做出的反应,观众更可以从中找到一丝丝的慰藉或者认同。

艺术家运用的媒材多反映当前科技的进步,从录像到装置不一而足。有一个现象倒是可以特别注意:韩国的艺术科系中对于创作的类别与媒材分开教授,如今仍有许多学生是从东方传统绘画系毕业,这些艺术家所呈现的水墨或是素描往往具有强大的爆发力或质疑力道,他们在属于传统东方的水墨与纸张间,寻找除了东方与西方、油画与水墨这类分别之外的可能。

韩国当代艺术作品“Walking Man”

政府民间通力合作

在台湾盖公寓的速度飞快,在韩国也是相同的情形,而房价高涨对一般人而言简直是恶梦一场。但与台湾不同的是,在韩国无论艺术家驻村或是艺术家工作室的设立,不仅仅是公家单位的政策,私人企业、基金会、画廊都投入支持艺术家的行列。

1. 艺术村

韩国国立当代美术馆底下设有两个艺术村:Goyang Studio 与ChangDong Studio提供艺术家三个月或一年的驻村创作与展出;同时协助艺术家与国内外画廊及美术馆的展出协调工作。成立于1983年的佳娜艺廊(Gana Art Gallery)提供三个不同的艺术家工作室,Ansung Atelier、Gana Atelier、Jang Heung Atelier,后者属于市镇规划的一部分,佳娜艺廊将已废弃的旅馆全部买下,改装成艺术家工作室,邻近设有儿童艺术公园,并邀请投资者共同参与市镇改造,企图将距离首尔一小时车程的昔日游乐休闲区,改装成多功能的艺术村。Ssamzie Space至今已是第九个年头,同样提供一年与三个月的艺术家驻村计划。除了首尔之外,其它城市诸如釜山、光州、大邱、大田等城市或地区皆设有艺术村提供韩国艺术家与国际艺术家进驻。

韩国艺术圈与国际交流的机会频繁,展览的机会也多,成为驻村艺术家就如同参与过一个工作或展览的优良履历。所以以佳娜艺廊为例,每年所征选的名额不过数十人,却有超过千位艺术家寄出履历申请,可见竞争之激烈。作为驻村艺术家虽然不保证将来一定能在画廊或艺术中心展出,但佳娜艺廊也不要求艺术家非有展览或是留下作品给艺术村。佳娜艺廊是个具代表性的例子,其概念是将艺术村的设立或是艺术家的进驻,当作小区营造的另一个模式。 而另一种艺术家驻村计划的类型,像是Art Studio,也成为许多人探访明日艺术之星的最佳门路,甚至私人画廊若想找到可以展出的艺术家与作品,除了自家支持的艺术家之外,也往往透过如Art Studio这样的艺术家驻村计划来找寻艺术家,这样的模式以目前的经验来看,无论是对艺术家、私人画廊或艺术家驻村计划本身都有所获。

以位于波州(Paju)的Heyri Art Villiage艺术村为例,此艺术村位处接近南北韩交界的荒芜地带。波州市政府大胆地计划在此设立一个完全以英语交谈的学习村,然后又规划了一个区域邀请建筑师、音乐家、出版商、艺术家到此居住,每栋建筑都具有独特的建筑师个人风格以及居住者的特殊品味,唯一的条件是居住此处者若开业,仅能从事与艺术文化相关的事业,因此出版社或画廊便在此聚集。至2006年的统计,此地已有超过70栋各具风格的建筑设计完成,预计将有超过300个文化艺术团体或机构进驻。伴随这样的规划与地区风貌,这个艺术村已成为韩国民众假日休闲的热门去处,餐厅与咖啡馆搭配画廊或是开放参观的艺术家工作室,都成为来此参观游览时能看到的特殊景观。

2. 美术馆

韩国国立当代美术馆成立于1969年,最初设在旧时皇宫景福宫区域,1973年移到德寿宫,1986年位于果川市的新建筑完工,美术馆正式迁入,开启了透过文化艺术,带动区域发展的风潮,之后韩国许多的类似计划案都依此模式设计。由于韩国人口几乎50%集中于首尔,如何将首都地区人口密度分散降低,与提供宽广的文化艺术休闲空间,变成了韩国政府的城乡大计划的重点之一。

一趟韩国国立当代美术馆参访之旅,由市区到美术馆搭乘地铁约30分钟,再搭乘美术馆专属公交车进入首尔大公园内的当代美术馆,如果依据台湾人的习惯,恐怕无法吸引太多的参观者;但韩国国立当代美术馆除了周一公休之外,周二至周日竟然每天都有参观人潮或是学校安排的户外教学,这是让该馆能引以为傲之处。

韩国的美术馆除了将增加参访人数作为关注所在之外,也提供了相关科系学生的实习课程,透过美术馆实际的工作执行,一年后这批人都将在美术馆或其它艺术机构,担任重要的策划工作。而另一个极为特别的计划,是文化与观光部门的“文化艺术交流计划案”,透过当中的当代美术项目,邀请来自亚洲的相关专业工作者于此留驻六到八个月的时间,进行韩国当代艺术的了解与研究工作,准备在研究计划结束后,由访问研究员策划未来在其它国家举办韩国当代艺术展览的计划,并付诸实行。于此时间除了要撰写艺评并做策划展览的准备之外,也为韩国美术馆及大学院校的美术科系提供讲座;除了透过计划让韩国当代艺术中介输出,也透过这些讲座吸收分享亚洲其它国家的观点。韩国文化与观光部对此计划极为重视,事后的评估与检讨更是谨慎。

美术馆的成立在韩国看来是有其迫切需要,它们有众多的作品与为数不少的参观人潮。首尔市立美术馆(Seoul Museum of Art)成立于1988年、釜山市立美术馆(Busan Museum of Modern Art)则花了四年时间才完成美术馆建筑,于1998年3月正式开放。两家美术馆虽然都属于市立机构却都展现国际级的气势:首尔市立美术馆位于市中心,是许多国际展最爱的地点,也是首尔国际媒体双年展的筹备中心与展出地点;釜山市立美术馆则承接举办釜山双年展的重任。

由三星集团所成立的Leeum美术馆(Leeum Museum of Art)邀请了三位国际籍建筑师波塔(Mario Botta)、库哈斯(Rem Koolhaas)、诺佛(Jean Nouvel)以三座美术馆建筑合体为“Leeum”,馆中的韩国艺术收藏堪称是韩国的私人“故宫”,现代与当代艺术收藏则兼容韩国与国际艺术家的精品;展览的档期由传统与现代大师作品交替。另一座位于市区办公大楼一楼的Rodin Gallery则以当代艺术及年轻艺术家的展览为重点。Posco Center则为韩国著名钢铁公司所设立的专业艺术空间,在此展出的艺术家都经过特别的挑选,也具有国际水平,可惜的是位在办公大楼成群的商业中心区江南区,与其它的画廊或美术馆距离较远。

虽然2001年起即有为艺术家设立美术馆的计划,但要等到录像艺术先驱白南准(Nam June Paik)于去年辞世后,计划才得以加快脚步进行。德国建筑师薛梅尔(Kirsten Schemel)的“The Art Space as Matrix”赢得竞图,位于京畿道龙仁市(Yongin, Gyeonggido,距离首尔一个半小时车程)的白南准美术馆(Nam June Paik Museum)预计于2008年开幕,届时将是韩国另一个当代艺术展览中心。

韩国政府对于文化艺术的全心投入,从电视剧韩流现象、电影片场的设立(同样设于郊外)以及对当代艺术的经营都可见其雄心。不过在讲求专业分工分层社会里,美术馆中有一批中央部会的行政人员参与倒是少见,韩国政府解释的理由是可以更强而有力地支持艺术发展,然而在专业人员眼中这样的设计却是虽有其优点,但缺点也不少。

3. 双年展

除了美术馆的建置与成立之外,韩国几乎可以称得上是亚洲举办艺术双年展最成功的国家。成立于1995年,花费1,000万美元打造的第一届光州双年展便吸引了163万的参观人潮,韩国人即称当年为韩国的艺术年。“釜山双年展”(Busan Biennale)面对自家人的竞争,主办单位于日前决定走向国际双年展的路线,以当代艺术为轴心出发。2000年举办第一届的“首尔国际媒体艺术双年展”(Seoul International Media Art Biennale)至去年为止也举办了四届。其它的双年展还有“光州设计双年展”(Gwangju Design Biennale)、“利川国际陶艺双年展”(Icheon Ceramic Biennale)等让韩国的当代艺术显得不仅在地化,同时也国际化,他们并非将这些展览当作只是一个输入国际艺术的机会,而是他们找寻的是对等的机会,等待适当的时机将艺术家推上国际舞台。

当台湾为了台北国际艺术博览会如何转型,以及如何留住参展画廊产生疑问时,光是韩国首尔一地,每年便有超过五个博览会,其中以“韩国国际艺术博览会”(Korea International Art Fair,简称 KIAF)最为成功,2006年第五届的KIAF创造了800万美元的成交额,今年西班牙“马德里国际艺术博览会”(ARCO)以韩国为主题国,5月底举办的KIAF将有为数众多的西班牙画廊参加,韩国又再一次证明也完成了能够透过艺术,和国际做出成功交流的实例。

重新找回自信

或许是韩国人的天性使然,一旦决定了一件事便会勇往直前直到达成目标为止,也或许是历史的悲情让韩国人更懂得如何将悲愤化为力量。虽然新一代的艺术家已经没有了前人的历史创痛或包袱,但是南北韩的分裂还是韩国人生活中无法抹去的话题。另一方面,生活中却有着可以将这些痛苦完全放在脑后,而发展出的另一套逻辑思维。所以电影《我的野蛮女友》有一部分实际呈现了韩国人疯狂的思考,阿里郎也不再只是悲情,只有呛辣的泡菜滋味一如韩国人的个性,一点都没有改变。