专题:《书》Book by

艺术家们将书籍视为一个特别的物件,也对书之结构及材料充满兴趣,选择书作为创作媒介,由此产生了“艺术家书”这一传统。本期专题围绕艺术家书,就其成型与外延展开讨论,将展现不同创意实践者对书进行的丰富创作。

最终版本封面

第一版设计(封面有图)

第一版设计(封面无图)

杨圆圆/采访 ︱ 艺术家/图片提供

ArtWorld:陈哲,可否谈谈你最初决定做这本书的动机?书中包括《可承受的》(2007-2010)和《蜜蜂》(2010-2012)两组作品,它们都是已经完结的旧作。其中《蜜蜂》也曾经出版过一本画册。为什么这次会决定将这两组作品重新编辑成书?

陈哲:我做第一本书是在2011年夏,当时在上海的比极画廊第一次展出《蜜蜂》系列,尚陆和我决定联合出版一本画册配套展览。尽管图像的部分已经完成了70%-80%,但我很明白《蜜蜂》作为一个项目仍有待完善。因而那本书的功能于我更像是一个阶段性的成果报告,编书则成为了一种梳理思路的手段。

我一直觉得艺术作品自身的成长性是很有意思的一件事。你为了解答内心的疑问而创作,然而行动并不意味着解决,行动只是行动。作品究竟以什么节奏、什么方式完成自身,往往是很难被预期的。比如最先做《蜜蜂》的时候,我对于文字内容会在最终作品里扮演如此重要的角色毫无头绪,也没想到作品会以当下这种呈现方式完结。

随着作品逐步趋于完整,它本身也在要求以一个更完整的形式留在这个世界上,于是这就需要我在这本新书中解决两个问题:首先,如何为分别指向我自己和他人的《可承受的》与《蜜蜂》两个系列制造一种有机的接续;其次,如何处理图像和文字之间的关系(这一点也是我日后会在新作品中持续讨论的问题)。

ArtWorld:广煜,你在看了陈哲作品后的感受是怎样的?是从何时开始决定为陈哲做这本书的设计的?

广煜:其实一开始我是有些犹豫的。一是因为工作太多,二是因为我们工作室目前在做艺术家画册的选择上变得相对谨慎。尽管我们曾经做过很多视觉语言上比较夸张的艺术家画册,但是近两年来,我们对于这种过于强调设计本身的表达方式稍微有些厌倦了。同时,通过与大量艺术机构合作的经验积累,我们开始慢慢能够接受一本“中规中矩”的画册形式,并且开始认同这种相对“规矩”的画册存在的必要性。所谓“规矩”,即尽量把设计中“炫技”的成分减至最少,而把设计的重点节制地控制在细节和书的结构问题上。但是后来我们工作室认真看了陈哲作品,大家都觉得挺好的,也觉得可以做出一本不错的画册,所以最终决定合作。

最开始预想的方案和最终实现的结果完全不同。我们给陈哲提的第一个方案其实是这个。

ArtWorld:能介绍一下第一个方案的设计理念吗?

广煜:这个书的内部结构其实跟大部分的摄影画册一样——图片在右,文字相辅。书的内部选择了两种不同材质的纸,用以区分照片和手札。我们把设计的重点放在了封面“撕扯”的概念:书名和作者名被打印在一种特殊的胶水上,在装箱的时候,每一本书都与其相邻的两本上下粘连;而每达成一次销售的时候,购买者都需要将一本书从另一本上撕扯下来。由于每本书的粘合程度都不同,每个人撕扯的力道也不同,这就会导致每一本书封面上的痕迹都不一样,每一本书都是独特的。

ArtWorld:所以每次撕裂的部分就是书和作者的名字?

广煜:是的,但是如果不小心或用力过猛,整个名字周围的细节可能都会被撕扯下来。不过因为书脊上都会有印刷的书名,因此不会由撕裂而导致书本身的信息缺失。我们主要希望通过这个设计呼应陈哲作品中“自伤”的概念:书和书之间的关系就像是你和你重复的自己,当两个自己被分离时会有一个相互破坏的力——你的一部分会被留在另一个自己身上,而与此同时,你本身也会带着来自另一个自己的一部分继续存在下去。

陈哲:对于这个“撕裂”概念的实现,广煜他们做了两个不同的版本,一个是封面上有照片的,但我觉得有图片不合适,所以后来又做了一个没有图片的,选择的纸的颜色类似于皮肤的颜色。

ArtWorld:那为什么这个概念后来没有使用呢?

广煜:当时的实验面临了一个技术问题——我们找不到合适的胶水,导致视觉效果和最初的构想无法达到一致。几乎是在同时,我们出了另一个方案,而这个方案也就是陈哲后来选择的。

陈哲:其实对我来说,广煜所说的技术层面的关卡其实并不是最严重的问题。反倒是由于碰上了技术壁垒,我们才有了一段比较停滞的时间,而这才让我能真正顿下来去思考“撕扯”这个概念。这种对于肉体疼痛切肤的、几乎带有强迫性的参与感,到底是不是我在呈现作品时希望留给别人的第一印象?

我不认为自伤是一个行为,或者说它不止是一个行为,而是一个事件。我的创作,从《可承受的》到《蜜蜂》,其实就是一次将行为还原成事件的努力。诸如流血、伤疤一类的视觉炸弹总能率先吸引读者的注意力,这一点本来无可厚非,但作为创作者,如果明知如此却仍在封面使用强化偏见的表达方式——仿佛是在向读者招手一般呼喊:“你看啊,我很疼!”——恐怕就违背了自己的初衷。

广煜:我其实并不是这么认为。一个视觉语言必定是开放的,比如你通过作品希望传递的想法,未必就是观众看完作品后的想法。这个版本的设计也是一样的,观众的联想未必就会和你的一样。尽管“撕扯”的行为会让你直接联想到伤害,但是你也可以把这个概念的核心理解为一种对于“不完整”的关注。我特别喜欢“月满则亏”这句话——因为那一部分的缺失才会让它变得更好。

陈哲:其实对于广煜之前提到的概念我很有认同感,包括两个自我之间的关系,这种你成为我/我成为你的概念,都非常迷人。但是这个版本对于伤痛的放大化处理,让我觉得确实是有遗憾的。

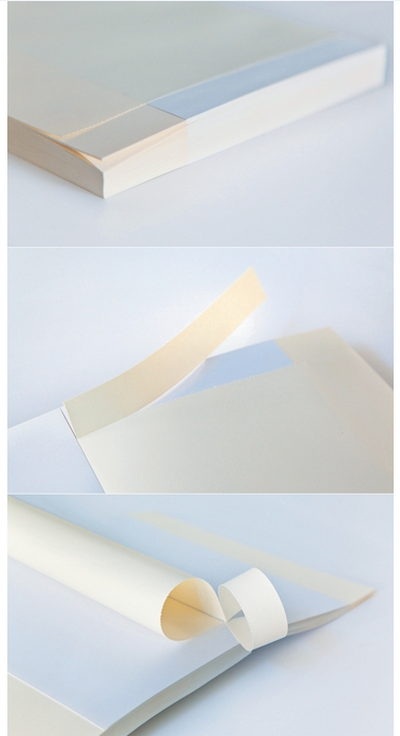

第一版设计细节

最终版本的衍生版

ArtWorld:目前完成的这个版本当时是怎么被讨论出来的?

广煜:当时第一个方案已经出现了技术问题,同时陈哲也对其有一些异议。同时,她也一再强调,手札部分才是把这些图像贯穿起来的主体。于是我和许磊就想到,既然在第一个方案中,我们已经通过纸张差异来强调出两种不同的阅读线索,那么我们何不把这一重点强化,直接在设计中体现出“两本书”的概念。于是第二套方案诞生了:手札单独作为一本书,而图像另一本书,最终把两本书插在一起,共同形成一本书。在这个过程中,我们也做了很多尝试,包括让这两本书/两套书在尺寸、材质、颜色、字体、排版方式上都有区分,同时在逻辑上又是相续相应的。

陈哲:这种结构要求图像部分被全部打散编排,分居于19套小册子里,再分别固定在手札簿上。通过边线对齐,整体看上去就仿佛是一个黄色的小本内夹了一本白色的大书。

这个方案打动我的原因主要有两点:其一,它的构成形式灵巧地回应了我做此书的动机,即意图呈现一种开放的互动关系。这种开放既存在于两个不同的系列之间,也同样存在于照片和手札之间。其二,这本书从外观看来真的就像是一本手稿/日志。由于书中穿插了大量骑马钉装帧的小册子,导致书在正常情况下也很难完全闭合(以另一种方式达到了“月满则亏”)。从侧面看上去半张个口的样子既有点急迫,又有点青涩。这种带着粗糙和随意的日常感,和之前说的结构优势,这一切都与我的构想是非常契合的。

广煜:当然,这一版本推进下去也遇到了技术问题:中间的19个小本无法排齐。在反复试验的过程里,我们又讨论出了一个衍生版本。这个版本的概念同样是“两本书合为一体”,只不过在呈现形式上更为整洁。

广煜:这个版本也保留了上一版的年轻的特质,同样没有书脊和封面。我很开心这个版本能在设计过程中诞生,尽管这次虽然陈哲没有选择这个方案,不过在未来,我也许会把这个概念改良再使用在别的计划上。我非常喜欢这个过程——双方为了让完成品达到最好而共同努力,在途中经历无数次的讨论与尝试,每次尝试或许都能衍生出新鲜的可能性。

ArtWorld:陈哲为什么最后还是选用了上一个版本呢?

陈哲:我一直更倾向于那个粗糙的、更接近笔记簿的版本。或许对于广煜来说,他的职业生涯已经到了一个追求冷静和做减法的阶段。其实在很多时候,我完全理解他的判断。我甚至想过,如果是为我接下来的新系列制书,我们的争论或许会减少一大半。但是这本书不一样。它是一个年轻艺术家在她更年轻的时候的创作,如果当时那个阶段的状态是“青涩、不成熟、立场摇摆”,那为什么不保留这种“青涩、不成熟、立场摇摆”呢?

因此, 我认为这个方案是最适合《可》与《蜜》的,尽管广煜始终坚持第一种方案最好。

广煜:是的,我始终没有放弃让她放弃这个方案,也不知道通了多少次电话试图说服她。哪怕当前这个版本的推进已进入尾声,我依旧在坚持不懈地劝说……

ArtWorld:你觉得这个版本最主要的问题到底在哪?

广煜:我觉得它看起来有一些太“设计”了,在我看来这体现出一种设计师的自我炫耀……我过去特别热衷于这种套路,但现在再看就觉得这个形式有些反客为主,或者说,自以为是了。

其实我这些看法也完全是从个人的角度出发。在这个版本最终做出来的时候,因为艺术家觉得这本书就是她的书,我作为设计师也是非常开心的。尽管我觉得自己已经过了某个“年轻的/强调设计的”阶段,但是我没有权利要把我的价值观强加给陈哲。并且,在后来我也想通了,我没有理由把自己以为的“成长”强加给别人,因为每个人的成长方式也都是不一样的。

宏观来讲,在整个工作流程中所产生的若干版本,每一个在我看来都没有什么太大的问题,它们都挺不错的。但是作为设计师,我们具有影响客户的义务。我们需要告诉她在构思每一个版本时我们的想法,甚至与她发生争执。但最终的选择权我是一定会交给陈哲的。

最终版本细节

最终版本内页

ArtWorld:这些争执与辩论本身也是合作中必然会发生的良性过程。在整个过程中,你们还针对哪些具体问题产生过讨论或者争执吗?最终是如何解决的?

陈哲:我记得合作初期的一次争执是针对纸张的选择。在第一个方案中,广煜本来打算选择一种极其光滑、因而也极其脆弱、手一碰就会有折痕的纸来呈现照片的部分。

广煜:当时我们第一考虑的是理性的部分,即功能性,同时也考虑了感性层面的需求。理性上说,我需要让手札和图片的部分完全分开,这样可以很清晰地体现出两种不同的阅读线索。其中手札的部分,我认为应该选择一种很松软的、触摸起来有一些肌理的、更像纸的纸;而图像的部分应该选择很光滑的、更像照片纸的纸,但并不是那种非常昂贵的材质,而是一种类似于杂志的、非常日常的材料。

陈哲:但是我们最终没有选择这种极为光滑的纸。因为,我过去的所有作品都是选用带纹理的亚光相纸输出,我并没有在光面纸上看到自己作品的经验,我不确定这是否是自己想要的。这本书里有很多局部特写的照片,在进行放大输出的时候,带纹理的哑光纸不仅能够突出细节,甚至可以增加皮肤本身的质感。虽然有过争执,但在和广煜和许磊沟通过后,他们还是听从了我的建议。

广煜:是的,我认为如果一个艺术家认为这种材料和她自身的作品没有关联,那么我绝对不会强加艺术家使用这种材料。

ArtWorld:因为材料本身已经变成了你作品个性的一部分。

陈哲:是的。还有一次我认为很有意思的争论,是关于排版的。当时拿到许磊做的数码版之后,我发现文字段落的左右边缘不是双对齐的。在这之前他们从来没提及要使用这种排版方式,当时我就懵了。

广煜:对,当时我都有点火大,因为我觉得在办公室诸位同僚面前被问这个问题有一些难堪。我觉得艺术家与设计师合作,彼此之间存在一个信任关系。就像你选择去一个餐厅吃饭,你信任这个餐厅的水平,所以你才会付钱并等着吃一盘他们做的可口饭菜,道理就是这样。类似于左齐/右齐/双齐这样的问题,是专业知识告诉我做出这样的一个决定。我没有义务把每个细节讲出来,因为这让我感觉自己是在教一个人如何做设计。

ArtWorld:不过我觉得,从一个艺术家的角度来说,尤其是有过一些做书经验的艺术家,在第一次与设计师合作的时候,她希望对设计师做出的决定可以有更透彻的了解,这也是可以理解的。

广煜:但是我觉得两个人一起做事有两种情况,一个是你让一个人给你做,一个是合作。这个需要分清楚。我过去遇到过这样的情况,就是我给一个人做了设计,他说我不喜欢这个,然后转身就走了。这之后若干年俩人一直没见过。后来有一天他又来找我,他说广煜我前阵子终于明白什么叫做合作了,所谓合作不是说你非得把这个东西做到我的心缝里,最重要的是把它做到你的心缝里,而我信任你,相信你给我做的这个东西就是我需要的。在这个对话之后我们俩就又开始合作了。就是这么回事。

陈哲:虽然他当时在办公室让我很难堪,但冷静过后很认真地打电话进行了解释。他说这样刻意的断句方式,是为了不破坏读者在阅读时的逻辑,比如“通话”不会变成“通(换行)话”。由于在电脑录入中,英文不是以单字母、而是以单词为单位,所以不会遇到类似问题。这是中英文的语言差异所致。听过广煜的解释后,我也认为这是一个非常合理的方式。谢谢他的耐心。

最终版本草样

最终版本封底

ArtWorld:陈哲,这是你第一次正经地和设计工作室合作,你最大的收获是什么?

广煜:最大的收获是交到了朋友吧?

陈哲:对!交朋友。另外,虽然自己有过一些做书的尝试,但是和优秀的设计师合作以后,才意识到一些曾经在自己看来无解的难题,在设计师这里可以被非常细化和灵活地拆解。优秀的设计师大概就是给艺术家挖脑洞的人,这也是我欣赏广煜和许磊的一点。他们不会轻易满足于一个“还不错”的方案,而会在出方案的过程中不断地自我提问,诱发创造。这一磨人的过程对于技术问题的解决大有裨益。与此同时,艺术家需要对流程中出现的各种可能性做出合理的取舍,这本身也是一次确认自身和作品的磨砺。

ArtWorld:广煜,你觉得在和一个艺术家合作之前,艺术家自己曾经进行过做一些样书的尝试,这个过程重要吗?

广煜:它有助于我全面地理解艺术家的想法。同时两人都喜欢做书,也有的交流,我觉得这样很好啊。我自己也很喜欢收集艺术家做的手工书,哪怕这个书在设计上做得可能非常简单,可能只有一张纸,或者只有一张CD上头粘点报纸什么的,但我觉得这些作品都是非常真诚的。同时这些不拘泥于条条框框的设计,也这都是开发和解放我思路的途径。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。