中央美术学院艺术与科技中心于2017年5月10日在中央美术学院成立。中心经由“2017年度列奥纳多艺术,科学与技术系列讲座”的契机举行了简洁的落成仪式,并召开了由中央美术学院副院长苏新平教授,电影导演王小帅,法国蓬皮杜中心电影策展人菲利普-阿兰·米肖(Philippe-Alain Michaud)参加的座谈会, 结合菲利普-阿兰·米肖的讲座主题“延展电影与媒体艺术”(Expanded Cinema and Media Art)就中心今后的研究与实践项目做了相关探讨 。座谈会由中央美术学院艺术与科技中心主任张尕教授主持。

苏新平副院长在成立仪式致辞中表示,艺术与科技的关系是一个经久不衰的话题,历史上每一次重大的技术革新都带来了艺术和美学观念的变化。今天,我们更是处在一个科技、艺术与文化交叉发展的时代。如何从艺术与科技的交汇领域发展出新的道路,成为了当下重要的使命。中央美术学院作为世界一流的艺术学府,一直致力于前沿艺术教学和创作的研究,艺术与科技中心正是在这样的背景之下应运而生的。

“延展电影与媒体艺术”作为中心2017年列奥纳多艺术、科学与技术系列讲座的首讲,是在上述宗旨的引领下组织开展的。列奥纳多·达芬奇所代表的正是艺术、科学与技术之集大成的完美的典范,希望将以此为起点,开启中央美术学院艺术与科技的融合探索之旅。

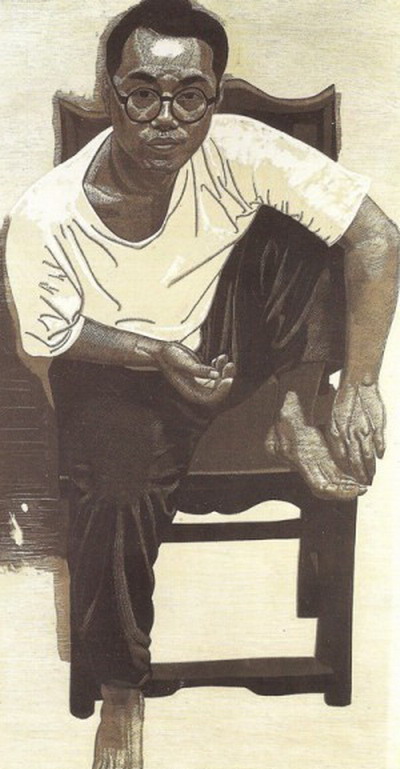

▲ 法国蓬皮杜中心电影策展人菲利普-阿兰·米肖主讲“延展电影与媒体艺术”

▲ 电影导演王小帅发言

▲ 艺术与科技中心主任张尕教授主持座谈会

▲ 苏新平教授、王小帅导演、策展人菲利普-阿兰·米肖与张尕教授座谈

中央美术学院艺术与科技中心的建立旨在将艺术人文与科学技术纳入协同研究与发展,集教学、 研究与创作为一体的跨学科、跨界域的新型教研及创新基地。艺术与科技中心以拓展前沿性的文化发展为其诉求,以数字媒体艺术之创作为契机,通过国际国内艺术家、文化学者、科学家及技术工作者协同合作的研究模式促进新观念及新思维的萌发,从而促进中央美术学院在艺术想象与技术研究的汇聚中催化新的创造力。同时,中心也将成为中央美术学院新型艺术教学的实验基地,部分承担各学院教学中的媒体艺术课程,开设媒体艺术选修课程或工作坊,并建立媒体艺术高级研修课程作为中心的独立教学项目,加强美院在此学科教学,以研究促进教学的功能并起到促进全球范围内的媒体艺术教学与实践的交流和发展。中心还将与学校美术馆合作形成具有国际影响力的新媒体艺术展示与交流平台。

▲ 座谈会现场

中心将以媒体技术研发,媒体文化研究以及媒体艺术展示以及媒体艺术教学四个职能板块构成。此四个板块也同时服务于美院相关教学及研究。媒体技术研究将以艺术家委约创作为契机发展相应的研究与实验设施和技术,并在此基础上形成系统的实验室模块。媒体文化研究将关注以新唯物主义为导向的社会及文化研究, 由此发展出技术社会条件下的新型美学论述和艺术批评范式,从理论层面建立具有学术高度、着力拓展思想深度和边界的一个国际平台;并以定期举办具有触发当代艺术新趋势的艺术展览、学术论坛为其知识生产和输出的具体形态(与学校美术馆及其他国际美术馆合作)。中心设立学术委员会定期举行咨询会议。中心还将与国际国内相关领域内一流的技术研究,教学机构以及美术馆, 基金会, 相关企业等建立广泛的研究,教学,展示及支持机制。

中央美术学艺术与科技中心由中央美术学院特聘教授张尕担任主任, 李纲为副主任,实验艺术学院副院长王郁洋兼任副主任。

丨中央美术学艺术与科技中心学术委员会

范迪安(中央美术学院院长、教授,中国)

苏新平(中央美术学院副院长、教授,中国)

刘小东 (中央美术学院教授,中国)

张尕(中央美术学院特聘教授,中国/美国)

张培力(中国美术学院教授,中国)

Peter Weibel (ZKM |艺术与媒体中心主席,德国)

Marcella LIsta (蓬皮杜中心新媒体艺术首席策展人,法国)

George Legrady (加州大学圣芭芭拉分校教授,美国)

Caroline A. Jones (麻省理工学院教授,美国)

丨合作机构

中心与以下机构达成合作意向(排名不分先后)

麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab,美国)

麻省理工学院艺术,文化与技术研究生部(MIT Program in Art, Culture and Technology,美国)

斯坦福大学计算机音乐与声响中心( Stanford CCRMA, 美国)

伯克利大学机器人实验室(The Berkeley AUTOLAB,美国)

加州大学圣芭芭拉分校媒体艺术与科技研究生部及相关实验室(UCSBMedia Art andTechnology Program)

Blast Theory 混合现实实验室(BLAST Theory Mixed Media Lab,英国)

南澳洲大学 生物艺术实验室(SymbioticA,澳大利亚)

欧洲核子研究组织艺术项目(Arts@CERN,瑞士)

康考德大学六角形实验室(Hexagram,加拿大)

ZKM | 媒体艺术中心(德国)

蓬皮杜艺术中心(法国)

艺术+COM(德国)

新时线媒体艺术中心(中国)

丨项目支持

新世纪当代艺术基金“艺术与科技”专项

摄影:胡思辰