编者按:格洛伊斯是国际著名艺术评论家和哲学家,是纽约大学的全球特聘教授,发展了本雅明的艺术理论,重新评价社会主义现实主义艺术。在这篇文章中,格洛伊斯着重探讨了关于艺术品和艺术文献的关系,在本雅明的艺术理论体系下,对艺术文献进行了新的剖析,提出了艺术文献对艺术的指涉,并揭示了艺术文献和装置的实践对揭示生命政治所起到的新的方向。

▲ 格洛伊斯

最近十几年,艺术界的兴趣明显开始从艺术作品转向艺术文献。这一转变特别能代表如今艺术正在经历的一场更大范围内的转型,因此值得我们对其进行更详细的分析。按照传统的理解,艺术品就是以其自身承载艺术的东西,是使艺术显现并以实体存在之物。我们去一个展览,通常会假定我们在展厅内看到的东西——无论是油画、雕塑、素描、照片,还是录像、现成品、装置——就是艺术。当然,艺术品可以以各种方式指涉它们之外的事物,比如现实中的物品或具体的政治对象,但它们不能指涉艺术,因为它们就是艺术。事实证明,这种对参观展览或美术馆的传统预设越来越具有误导性。如今,很多时候我们去艺术空间看到的都不仅仅是艺术作品,还有艺术文献。后者也可以以绘画、素描、照片、录像、文本和装置的形式出现——也就是说,它们的形式和媒介与艺术呈现所用的形式和媒介一模一样。按定义来讲,艺术文献不是艺术;它只能指涉艺术,而正因为这一点,它让我们清楚地看到,艺术在这种情况下并非直接实存并可见,而是缺席和隐蔽的。

艺术文献当然是对艺术的记录,以各种不同的方式指涉艺术。它也许指行为、临时装置或偶发事件,就像对戏剧表演的记录一样。这时,我们可以说,对于那些只在特定时间呈现并可见的艺术事件来说,后来展出的文献记录只是一种回收方式。当然,这种回收究竟是否真的可能还有待探讨。自从解构主义兴起以来,也许更早以前,我们就知道以这种方式重演过去的事件至少是应该怀疑的。但与此同时,越来越多的艺术文献在制作和展览时并不宣称是为了重现某个过去的艺术事件。这方面的例子包括对日常生活丰富多样的艺术介入行为、复杂的长时间讨论和分析、异常生动场景的创造、就不同文化和社会环境对艺术认知的艺术探索、带有政治议题的艺术行动等等。上述所有艺术活动都只能以艺术文献的形式呈现,因为从一开始,这些活动就不是为了生产一件能够呈现艺术的物品而进行。所以,这样的艺术不以物品形式呈现,也不是某个“创造性”活动的产物或结果。相反,艺术本身就是这个活动,就是如此所是的实践。与之相对应,艺术文献既不是为了呈现一次已经过去的艺术实践,也不承诺某件即将诞生的艺术作品,而是指涉一次艺术活动唯一可能的形式,因为这样的活动无法以其他形式再现。

将艺术文献误解或降格为一件“简单的”艺术作品就会忽略其原创性及其最主要的特点,即它是一个没有结果的结果——它记录艺术,但不呈现艺术。对于那些投身于制作艺术文献而非艺术作品的人来说,艺术等同于生活,因为生活从本质上来说就是一次纯粹的活动,一次不导向任何最终结果的活动。任何这类最终结果的呈现——比如以艺术品的形式——都暗示着这样一种理解:生活只是一段功能性的过程,这个过程被最终产品的创生(等同于死亡)所否定和取消。人们常常拿博物馆和墓地做比较绝非偶然:通过将艺术作为一段生命的最终结果呈现,博物馆一次性抹去了这段生命。相比之下,艺术文献标志着另外一种尝试:在艺术空间用艺术媒介指涉生活本身,也就是指向一种纯粹的活动、纯粹的实践、一种艺术的生活,而不指望能够直接呈现它。艺术变成一种生活形式,艺术作品变成非艺术,变成对这种生活形式的纯粹记录。我们也可以说,艺术带上了生命政治的色彩,因为它开始利用艺术手段把生活当成一种纯粹的活动来制造和记录。的确,作为一种艺术形式的艺术文献只有在如今这种生命本身成为技术和艺术介入对象的生命政治时代才有可能发展起来。这样,我们又再度碰到艺术与生活的关系问题,而且是在一个全新的语境下:今天的艺术渴望变成生活本身,而不仅仅是描绘生活或者为生活提供艺术产品。

按照传统惯例,艺术分为纯粹、沉思的高雅美术(FineArt)和实用艺术(即设计)两种。前者关注的不是现实,而是现实的图像。实用艺术则是构成现实的物品之一部分。从这方面来讲,艺术类似科学。科学也分为理论和应用两种。但美术与理论科学的区别在于,科学希望它所创造的关于现实的图像越透明越好,以便根据这些图像来判断现实本身,而艺术则走上了另一条道路,以物质性、清晰度的匮乏、图像的独立性以及由此产生的图像无力充分复制现实之事实为主题。结果,艺术长久以来把图像的建构本身作为自己的反思对象,超越了图像究竟能在多大程度上复制现实这一问题。(因此,当艺术与科学使用同一类图像时,前者通常从批判、解构的角度出发。)这些图像——从超现实主义的“奇异”、“虚幻”一直到抽象——都是为了突显艺术与现实间的距离。就连那些通常被人认为能够忠实复制现实的媒介(如摄影和电影)都是在这样的语境下发挥作用,也在努力尝试破坏任何认为复制品能够忠实再现现实的想法。所以,“纯”艺术将自身基础建立在符号层面上,即能指。至于符号指涉的东西——现实、意义、所指——按照传统的理解,都属于生活,因此无涉艺术成立的范畴。然而,我们也不能说实用艺术所涉及的就是生活。就算我们的环境大部分由实用艺术(如建筑、城市规划、产品设计、广告、时尚)塑造,如何最好地处理与这些设计产品的关系仍然是留待生活解决的问题。生命(或生活)本身是纯粹的活动,纯粹的延续,因此从根本上来说隔离于始终指向这样或那样的成品或结果的传统艺术。

然而,在如今这个生命政治时代,情况正在发生变化,因为这类政治的首要关注点在于生命周期本身。生命政治常常被人跟基因操控的科学技术手段混为一谈,后者至少从潜在可能性上以改造单个生命机体为目标。但这些技术手段处理的还是一个设计问题——尽管是对一个有机生命体的设计。生命政治技术真正的成就更多在于改造生命期本身——改造作为存在于时间中的纯粹活动的生命。从出生开始通过调配工作时间与休闲时间进行的终生医疗护理到由医疗护理监控甚至促成的死亡,如今一个人的一生总是不断受到人为的塑造和改进。包括米歇尔•福柯、乔治•阿甘本、安东尼奥•内格里、迈克尔•哈特在内的很多作者都按这条思路论述过生命政治如何成为塑造当今事物呈现状态的政治意志和技术力量。也就是说,如果生命不再是一个自然事件,不再是命运,而是人为制造并塑形的,那么生命就自动地被政治化,因为有关塑造生命周期的这些技术和艺术决定从一开头就带有政治色彩。在生命政治新情境下创作的艺术不可避免地会把这种人造性作为自己的明确主题。可是现在,时间、持续周期以及生命并不能直接展示,而只能以记录形式呈现。因此,现代生命政治的主要媒介是官僚的技术文献,其中包括计划、条令、事实调查报告、数据分析和项目规划。在这种情况下,艺术希望将自身指涉为生命本身时使用同样的媒介就不足为奇。

的确,现代技术的一个显著特点就是我们再也无法仅凭视觉手段来明确区分自然的或有机的东西与人造的或技术的产物。这方面最佳例证就是转基因食品,以及近来尤为受人关注的有关生命开始和终结界线划分的讨论。换句话说,我们如何区分在技术手段辅助下的生命开端(如人工授精)与该生命的“自然”延续,或如何区分这种自然延续与同样依靠技术使生命超越“自然”死亡的事实?这些讨论进行得越久,参与讨论各方越无法在生死界线的明确划分上达成一致。近年来很多科幻电影都以这种自然与人工之间的模糊界线为主题:生命体的表面之下可能藏着一部机器;反过来,机器的表面下也可能藏着一种生命体。此处,一个真正有生命的活体与其人造替代品之间的区别不过是源于想象,源于一种无法通过观察确认或推翻的预设或怀疑。但如果生命体能够被随意复制和替换,那么它也就丧失了自身在时间中独特、不可重复的印记,而正是这种独特、不可重复的生命周期让生命体成为生命体。从这一点来讲,文献记录变得不可或缺:文献将一个客体的存在写入历史,赋予一个生命周期以这种存在形式,客体由此获得某种生命——无论它“最初”到底是有生命还是人造的。

于是,生命体和人造生命体之间的差异就变成了完全的叙述差异。这种差异不能被看到,只能被讲述,被记录:我们可以通过叙事赋予客体一段前历史、一次创生、一个来源。技术文献从来不是作为历史建构的,而是始终作为一个指令系统,以在某个特定条件下生产特定客体为目标。相比之下,艺术文献(无论真实与否)首先是叙述性的,因此能够唤起生命时间的不可复制感。这样一来,人造之物可以借助艺术文献的手段,通过对其来源历史、其创生的叙述,变成有生命的自然之物。所以,艺术文献是从人造之物中创造生命,从技术实践中催生生命活动之艺术:这是一种生命艺术,同时也是一种生命政治。艺术文献的基本功能在雷德利•斯科特的《银翼杀手》(BladeRunner)中得到了充分展现。片中,一群被称为“复制人”的人造人类在“诞生”之际会得到一系列证明他们“自然出身”的文献照片——有关家人、住所等各方面的伪造照片。尽管这些文献资料是虚构的,但复制人借此获得了生命——主体性——使得他们无论从外在形象还是“内在特质”上都与真人无异。因为复制人借助这种文献记录的手段被记入了生活和历史,所以能够以一种不受干扰并彻底个体化的方式延续此生。结果,影片主角想为区分人造人和自然人寻找一个“真实”、客观依据的努力最终宣告失败,因为,正如我们所看到的,这种区别只能通过叙述建立。

生命可以被记录但不可以被展示这一事实并非什么新发现。我们读过很多有关死后灵魂去不同地方的说法。这些说法,无论是出自柏拉图,还是基督教或佛教,最终都只想表明灵魂在可见的躯体消灭之后依然继续生存。你甚至可以说这就是生命的定义:生命可以被记录,但无法被展示。乔治奥•阿甘本在《牲人》(HomoSacer)中指出,“裸命”是那些没有得到任何政治和文化表征的人。阿甘本提议我们把集中营看成是裸命的文化表征,因为集中营里的犯人被剥夺了一切政治代表性,只剩下还活着这一个事实。因此,他们只能被杀害,不能由法律判刑或牺牲。阿甘本认为,外在于所有法律但同时又根植于法律的生命是生命本身的典型范例。尽管关于这种生命定义还有很多讨论空间,我们必须记住一点:一般认为集中营里的生活是我们无法观察或想象到的。集中营里的生活可以被讲述,可以被记录,但不能呈现给我们观看。

文献作为一种艺术形式

就作为一种艺术形式的艺术文献来说,正如前文所述,记录的不是任何成形作品的“制作过程”。而是文献变成了艺术唯一的结果,我们可以将其理解为一种生活形式,一段持续时间,一种历史的生产。因此,艺术文献通过显示有生命的东西如何在叙述中被人造的东西取代,人造之物如何借助叙事获得生命,从而描绘了生命政治的领域。下面我将举几个例子来说明文献的策略。

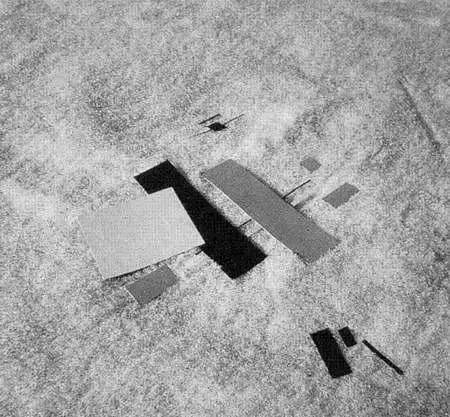

▲ 集体行动小组《十次露面》,1981

上世纪七十年代末八十年代初,莫斯科艺术团体“集体行动小组”(Collective Action Group)在莫斯科之外组织了一系列行为表演活动,大部分由艺术家Andrey Monastyrsky策划,参加者只有小组成员和少数受邀嘉宾。更多人需要通过文本、照片等记录文献才能了解此次活动。记录文本并未对行为本身做太多描述,而是把重点放在参加者的体验、思考和情感上——结果,这些文本具备了一种强烈的叙事、文学特质。当时,带有高度极少主义色彩的行为表演在一块白雪覆盖的场地上进行,白色的地面令人想起俄国前卫艺术的标志——卡西米尔•马列维奇的至上主义绘画(Suprematist Paintings)。但与此同时,在马列维奇看来代表了大胆的“非具象”艺术以及与所有自然属性、所有叙事决裂的白色背景放到这里,意义发生了彻底改变。将至上主义的“人造”白色背景等同于俄罗斯大雪的“自然”场面让马列维奇的“非具象”艺术回归生活——具体操作手法是利用叙事文本为至少主义的白色添加另一条谱系线索。马列维奇的绘画因此失去了作为独立艺术作品的属性,转而被重新诠释为在俄罗斯雪景中对一种生活体验的记录。

▲ Francisco Infante - Dedication

这种对俄国前卫艺术的重新诠释在同时期另一位莫斯科艺术家Francisco Infante的作品中体现得更加直接。他在题为《致敬》(Dedication)的行为作品里,也把马列维奇至上主义绘画构图中的其中之一铺在雪地上,同样用白雪代替了原来的白色背景。艺术家赋予马列维奇的绘画以一种虚构的“生活”谱系,原来的绘画由此走出艺术史,进入生活——就像《银翼杀手》中的复制人一样。这种生活谱系的附加以及此后艺术作品向生活记录的转变打开了一个空间,令各种其他谱系能够被人以同等方式发现或发明,其中不少从历史角度看颇具可信度:例如,我们还可以把至上主义绘画的白色背景解读为被各种官僚、技术或艺术文献用作背景的白纸。这样一来,文献的背景也可以是白雪——如此,叙述题写的游戏就能不断延伸扩大。

这种叙述题写的戏剧在Sophie Calle的装置《盲人》(LesAveugles)中再度上演。1986年,艺术家记录了她对盲人进行的一次调查。在这次调查中,她让一些天生失明的人描述他们心目中的美。其中几条回复提到了具象艺术作品,这些盲人以一种令人印象深刻的方式描述了他们听说的那些真实可见的作品。艺术家在她的装置中将盲人的描述与所描述作品的复制品放到一起。在1991年的作品《失明的颜色》里,Sophie Calle请盲人描述他们“看到”的作品,再将答案写在纸板上,然后由艺术家把这些文本添加到马列维奇、伊夫•克莱因、格哈德•里希特、皮耶罗•曼佐尼、阿德•莱因哈特的单色画上。在这些呈现为社会学实验结果的艺术文献中,SophieCalle成功地用一种动人的手法为过去的艺术品植入了另一条谱系线索,这些艺术品不仅包括传统的具象绘画,还包括通常被人认为是人造、抽象和独立的现代主义绘画。她实现这一目标的手段就是让这些作品直面两种生活方式:观看的生活方式与盲人的生活方式。此处,艺术再度被转换为被记录下来的生活。但这样做使得人们不再将生活视为能够或应该被复制模仿的可见的外部世界。当然,对于盲人来说,这个可见的外部世界从头至尾就是一种叙述。生命的概念再度获得了更加明确的生命政治含义——它不再与生命中的事物有关,而是与生命的存在方式有关,因而不能被绘画描摹,只能被绘画记录。

▲ 《Baudouin/Boudewijn实验:一次有关反常的大规模、非宿命论实验》

最后,我们再看看Carsten Holler的行为作品《Baudouin/Boudewijn实验:一次有关反常的大规模、非宿命论实验》。该行为于2001年在布鲁塞尔的原子能塔(Atomium)内进行。一群人被关在原子能塔内,在与外界联系完全切断的情况下度过整整一天。Holler经常参与将前卫建筑的抽象、“极简”空间转化为体验场所的实践——从另一个角度用文献记录的方式把艺术变为生活。此处他选了一处代表着某个乌托邦梦想,又不会让人立刻想到室内环境的地点。但首先,这件作品暗指了类似“Big Brother”这样的商业电视真人秀,此类节目中,一群人被迫在一个封闭空间内共同度过一段漫长的时间,节目就以拍摄在此期间发生的事为内容。两相对比,商业电视记录和艺术文献记录的差异变得非常明显。正是因为电视节目的图像如此流畅,让人忍不住怀疑整个场景都受到操控,并不断想知道在这些图像背后,“真实”生活所在的空间里到底正在发生什么。相反,Holler的行为并不是展示对象,而只是记录对象——具体来说,是通过参与者的叙述让我们清楚地了解看不到的一切。在这里,生活变成某种被讲述和记录但无法被展示或呈现的东西。这一点赋予了纪录文献一种直接的视觉呈现无法达到的可信度。

上述例证对于艺术文献这一主题来说格外具有相关性,因为它们以一种全新的方式使用了艺术史上的有名作品——不是作为艺术,而是作为文献的一部分。同时,它们也揭示了艺术文献制作的过程以及艺术作品与艺术文献的区别。但有一个重要问题一直没有得到解答:如果生活只通过叙述被记录,而不能被展示,那么这样的纪录文献如何在不扭曲自身性质的情况下进入艺术空间展示?艺术文献常常被放到一件装置里展示。但装置是一种艺术形式,其构成不仅包括图像、文本或其他元素,空间本身也起到了决定性作用。这个空间并非抽象或中立的,而是本身便成其为一种生活形式。因此,进入装置的文献作为在某个特定空间留下印记的行为就不是完全中立的展示,而是在空间层面上做了和叙事在时间层面上做到的同一件事情:生活的记述。为了描述这一机制运作的方式,我们最好借用瓦尔特•本雅明的“灵光”概念。通过这个概念,本雅明区分了艺术作品的生活语境与其剥离了一切场地或背景的技术替代品。

众所周知,本雅明是在技术复制压倒生活创作的趋向初露端倪时第一个从理论上反思该现象的人。《机械复制时代的艺术》获得巨大的名声很大程度上是因为作者在文中阐述了灵光这一概念。在本雅明笔下,灵光是用来描述在完美的机械复制成为可能时,原作与复制品之间的区别。从那以后,灵光的概念便频繁出现在哲学讨论中,尤其是“灵光的缺失”,这一著名论断点出了原作在现代主义里的命运。一方面,对灵光缺失的强调是合法的,而且显然与本雅明文章的总体立意保持一致。另一方面,它也提出了一个问题:灵光在失落之前到底起源于何?当然,此处的灵光并非泛指宗教或神智学概念,而是遵循本雅明给出的具体含义。如果仔细阅读本雅明的文本,你就会清楚地发现,灵光之所以产生只是由于现代复制技术的兴起——也就是说,它诞生的那一刻就是它缺失的那一刻。它之所以诞生和它之所以失落是因为同一个原因。

本雅明开篇便提到完美复制的可能性。这种完美的复制使得我们无从在物质层面区分原作和复制品。他在文中反复强调这种完美。他认为技术复制是“最完美的复制”,这种复制“也许无法触及实际的艺术作品。”现在看来,到底当时甚至今天存在的复制技术是否真的完美到让人们无法从物质层面区分原作和复制品仍然值得商榷。但对本雅明来说,这种完美的可复制性或完美的克隆在理想状态下存在之可能要比当时已有的技术可能性更加重要。他提出的问题是:原作与复制品在物质层面上的区别消失了,这是否意味着两者之间的区别本身也跟着消失?

本雅明给出的答案是否定的。原作与复制品物质层面差异的消失——或至少是潜在的消失——并不能抹除两者之间另一种不可见但同样真实的区别:原作拥有复制品所没有的灵光。因此,只有当复制的技术令所有物质区分标准失效的时候,灵光作为一种区分标准才成为必要。这就意味着灵光的概念以及灵光本身完全只属于现代性。在本雅明看来,灵光是艺术作品与其所在场地的关系,与其外部语境的关系。艺术作品的灵魂不在作品的躯体里;相反,艺术作品的躯体总是植根于它的灵光和灵魂中。这种灵魂与躯体关系的另一类布局一直在真知、神智学和其他同类思想体系中占有一席之地,本文不适合对其进行讨论。本雅明的重要认识在于原作与复制品之间的区别完全是一种拓扑布局的区别,这种区别彻底独立于作品物质属性之外。原作有其特定的场所——通过这一特定的场所,原作作为一件独特的物品被写入历史。相比之下,复制品则是虚拟的,无场所,无历史的:从一开始便以潜在的多样性状态显现。复制某物意味着将其从特定场所抽离,对其进行解域——复制将艺术作品转移至一个拓扑格局上漂移不定的循环网络。本雅明对上述观点的表述众所周知:“即使是最完美的艺术复制品,也缺少一个要素:它的此时此地性,它在所在之地的独特存在。”他接着写道:“原作的这种‘此时’‘此地’构成了其真实性的概念,为到目前为止将其定位为某种具有自我和身份之物的传统理解奠定了基础。”因此,复制品缺少真实性并不是因为它与原作有任何不同,而是因为它没有居留场所,因而无法被铭刻进入历史。

所以,对于本雅明而言,如此这般的技术复制并不是灵光失落的原因。灵光失落只能伴随一种新的审美趣味而出现,即现代消费者比起原作更偏好复制品的趣味。今天的艺术消费者更愿意艺术上门服务,而不愿意自己出门,去另外一个地方,进入另外一个环境,去体验作为原创的原作。他希望原作向自己走来——实际也的确如此,只不过来的是一件复制品。当原作与复制品的区别成为一种拓扑学意义上的区别时,观众在格局中的移动本身就足以使该区别成立。如果我们走向艺术品,那么得到的就是一件原作。如果我们强迫艺术品走向我们,那么得到的就是一件复制品。因此,原作与复制品之间的区别在本雅明的论述中带有暴力意味。本雅明谈论的不仅是灵光的缺失,还有灵光的毁坏。这种毁坏所暗含的暴力性并不因为灵光本身不可见而有所减轻。相反,对原作的物质损害在本雅明看来要温和得多,因为它通过在原作躯体上留下某种痕迹仍然将自身铭刻在原作的历史当中。与之相对,原作的去域化,通过将原作与观众距离拉近将其抽离出自身的场所代表着一种隐性的从而更具破坏力的暴力行为,因为此类行为没有留下任何物质痕迹。

本雅明对原作与复制品区别的重新解读由此打开了一种可能性:人们不仅可以从原作中制造复制品,也可以把复制品变成原作。的确,当原作与复制品的区别仅在于拓扑学关系或背景时,那么我们不仅可以把原作从最初的场所中抽离,使原作解域,也可以对复制品进行再域化。本雅明自己在写到亵渎式的光照时特别强调了这种可能性:“读者、思考者、无所事事的闲逛者和吸食鸦片者、做梦者、狂喜者一样是光明使徒。”我们发现,亵渎式光照的“使徒”同时也是移动的人——尤其是闲逛者这一形象。闲逛的人不要求事物向他走来;而是他走向事物。从这个意义上讲,闲逛者不破坏事物的灵光;他尊重这些事物。或者说,只有通过他,这些事物才再度获得存在。亵渎式光照的代表人物是那种从远处欣赏复制品的“灵光缺失”之反面。然而,今天装置显然可以被列为亵渎式光照的代表之一,因为它把观众变为一名四处游荡的闲逛者。

艺术文献从定以上讲,就是由可以复制的图像与文本组成。这样的文献通过装置获得了一种原创的、有生命、有历史的灵光。文献在装置里获得一块场地——历史定位中的此时此刻。既然原作和复制品间的区别纯粹在于格局和情境,那么所有置于装置中的文献都变成了原作——因而可以被视为它们所希望记录的生命留下的原始文献。如果复制让原作变为拷贝,装置就让拷贝变成原作。现代对艺术的处理方式不能被简单归结为“灵光的缺失”。相反,现代性启动了一场复杂的游戏,不断把作品从一个场所搬到另一个场所。这是一场解域化和再域化的游戏,一场去除灵光再恢复灵光的游戏。此处现代与前现代的差异就在于如下事实:现代作品的原创性不由其物质属性决定,而需依靠灵光,依靠语境和历史场所。在现代,原创性是可变的,而不是单纯缺失的。否则,原创性的永恒价值就会被非原创的永恒(无)价值取代——在某些艺术理论中也的确如此。永恒的复制品和永恒的原作一样虚无缥缈。原创和拥有灵光与活着是同一回事。但生活并不是生命体“自身”包含的东西:它是生命体在一种生活背景、某个生命长度和生活空间里留下的铭刻印记。

这也说明了为什么今天艺术文献会成为生命政治场域的深层原因,同时揭示了现代生命政治整体更深的维度。一方面,现代总是不断以人造品、技术品、模拟物替换真实,或者用可复制的东西替换不可重复之物。如今,克隆变成生命政治的标志并非巧合,因为正是克隆——无论这项技术有朝一日成为现实还是永远存在于人们的想象当中——使得我们意识到把生活从其自身场所中抽离出来的可能性,这也是技术带来的真正威胁。为了应对这种威胁,我们反复看到一些保守和防卫的策略,试图借助监管和禁令阻止生命被驱逐出自身场域,尽管就连那些为了此项事业努力奋斗的人也能清楚地看到这种反抗的徒劳。这期间被忽略的一点是,现代显然还催生了另一种策略:是人造的复制品获得生命与原创性的策略。艺术文献和装置的实践特别能揭示生命政治的另一个方向:与对抗现代性相反,它们提出以情境和背景为基础的重新定位和铭写,为将人造之物变成有生命之物,把可复制的变成不可重复的开辟了道路。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。