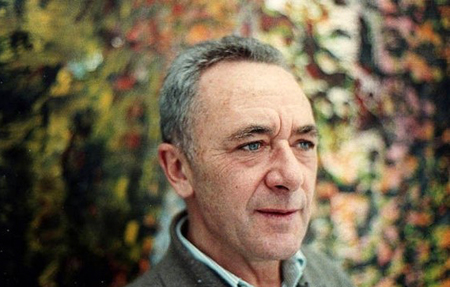

▲ 格哈德·里希特

格哈德·里希特(Gerhard Richter)

格哈德·里希特(Gerhard Richter)1932年出生于德国Dresden(德累斯顿)一个知识分子家庭,1951-1956年就读于德累斯顿艺术学院,1961-1963年在杜塞尔多夫艺术学院深造和工作,1971年起被聘任为教授,在那里执教至1994年退休。1963年第一次举办他的展。他曾有3次婚姻,生有3个子女。

▼ 格哈德·里希特作品

1960年代在工作室中的里希特

1959年第二届卡塞尔文献展,展览现场

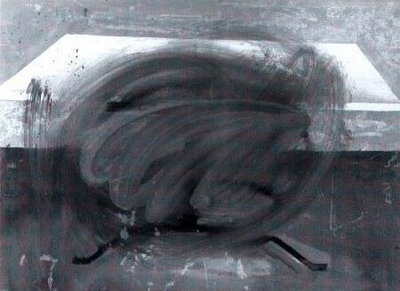

桌子Table 1962 年,尺寸:90 cm X 113 cm

《48幅肖像》 图集Atlas 从创作照片绘画开始,里希特便不断地在收集图像,《图集》收录了许多里希特创作用的剪报、素描和老照片等等。这些数目可观的资料经常和里希特的绘画在世界各地同时展出。

图集:1 Atlas Sheet: 1 1962 年

彩条Colour Streaks 1968 年,尺寸:200 cm X 200 cm

红-蓝-黄 Red-Blue-Yellow 1973 年,尺寸:200 cm x 200 cm

两支蜡烛Two Candles 1982 年,尺寸:120 cm X 100 cm

骷髅与蜡烛Skull with Candle 1983年,尺寸: 100 cm X 150 cm

死亡 Dead 1988年,尺寸: 62cm X 67cm

面对-3 Confrontation 3 1988年,尺寸:112 cm X 102 cm 玻璃/镜子 Glass/Mirror

4片玻璃4 Panes of Glass 1967 年,尺寸:190 cm X 100 cm ,玻璃和铁

6面灰镜子6 Grey Mirrors 2003年,尺寸:400 cm X 400 cm X 50 cm

1960年里希特画的Ema Richter,他的第一任妻子

1960年,在家乡德累斯顿的起居室内,妻子Ema和女友

绘于1956年,里希特唯一创作过的有关家乡德累斯顿工作室外的风景,也是里斯特自认为重要的早期创作。

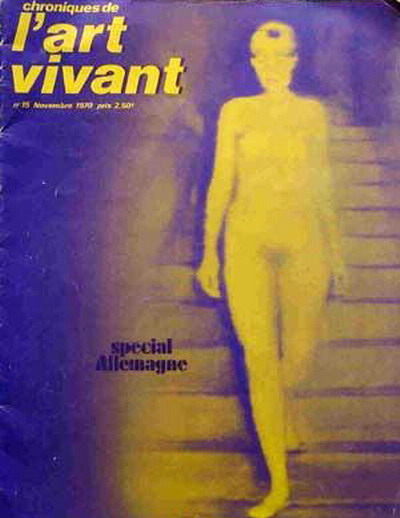

1970年,法国艺术杂志l'art vivant在第15期介绍了来自德国的艺术,杂志的封面选用了里希特在1966年创作的照片绘画 Ema (梯级上的裸女),由于封面出现了裸照,杂志结果被指控伤风败俗并违背了法国的色情法,一直到主编强调图片是绘画而不是摄影时,指控才被取消。

1967年所摄的Konrad Lueg, Sigmar Polke, Blinky Palermo 和里希特(左起)

Phantom Interceptors 幽灵拦截机 1964年,尺寸:140 cm X 190 cm

Jet Fighter 战斗机 1963 年,尺寸:130 cm X 200 cm

山峰 1968年,尺寸:102 cm X 92 cm

Deer 鹿 1963年,尺寸:150 cm X 200 cm

Woman With Dog 女人与狗 1967年,尺寸:93 cm x 73 cm

Apples 苹果 1984年,尺寸:65 cm X 80 cm

Apple Trees 苹果树 1987年,尺寸:67 cm X 92 cm

Flasche mit Äpfeln 酒瓶与苹果 1988年,尺寸:83 cm X 62 cm

Man Shot Down 1 枪杀-1 1988年,尺寸100 cm X 140 cm

Youth Portrait 青年肖像 1988年,尺寸:67 cm X 62 cm

Cell 牢房 1988年,尺寸:200 cm X 140 cm

▲ 工作中的里希特

★

▲ 乔治·巴塞利兹

乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)

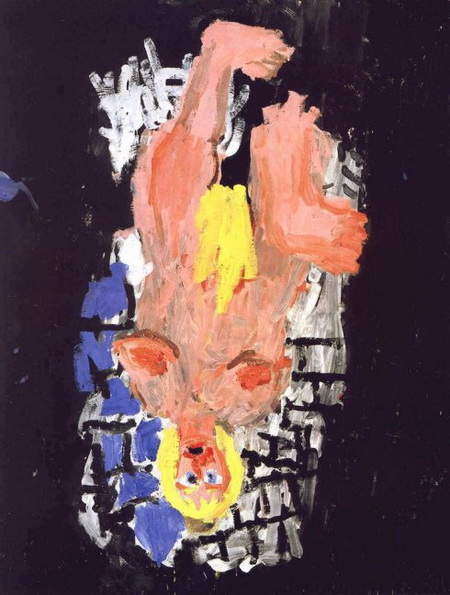

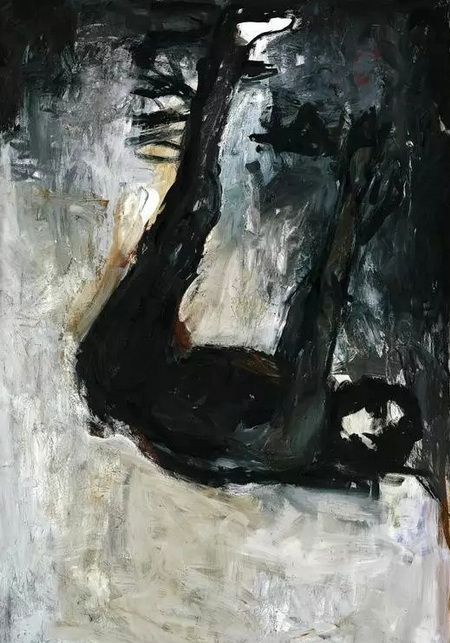

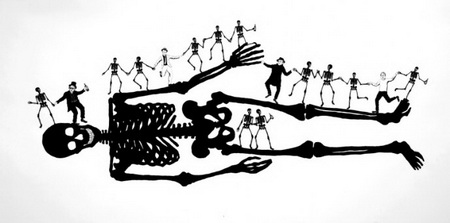

乔治·巴塞利兹(1938-)出生于德国萨克森。乔治·巴塞利兹(Georg Baselitz)——作为德国“新表现主义”的代表性艺术家之一,他发展出一种颇具表现性的人物画风格,重现传说中的英雄人物和神话故事中的人物。巴塞利兹对绘画的纯粹图像因素感兴趣,有意忽视叙事性和象征性。从上世纪60年代中期开始,巴塞利兹尝试用一种“形象倒置”的方法创作绘画。在这样的画作中,上下倒置的人物似乎在向上升,重力颠倒,强烈的色彩和宽大而粗犷的笔触渲染出独特的画面形象。

▼ 乔治·巴塞利兹作品

▲ 巴塞利兹,《La voce canta》,画布油画,166x98cm,2015

▲ 巴塞利兹在工作室

无物与无人:乔治·巴塞利兹访谈录

文/墨虎恺︱译/闵周英

乔治·巴塞利兹是其所在时代最具影响力的艺术家之一,1931年他出生于萨克森,此地后来划归东德。巴塞利兹曾上过艺术学校,但仅仅两个学期之后就因“社会及政治上不成熟”的名义被校方开除了。1957年,他移居西柏林。

在2015年行将结束之际,巴塞利兹举办了两场个展,其一在纽约的高古轩画廊,另一场则在香港的白立方画廊。燃点与艺术家就他在香港的个展做了一次访谈——尤其关于他对伦敦画派的看法,以及现今绘画和政治的状况。他的下一次展览将在四月与伦敦柏孟塞白立方画廊开幕。

墨虎恺:您来过中国没?

乔治·巴塞利兹:没。

墨虎恺:那么我们就仅仅谈谈艺术吧——这也是最佳的话题。

巴塞利兹:没错,我也这么觉得。

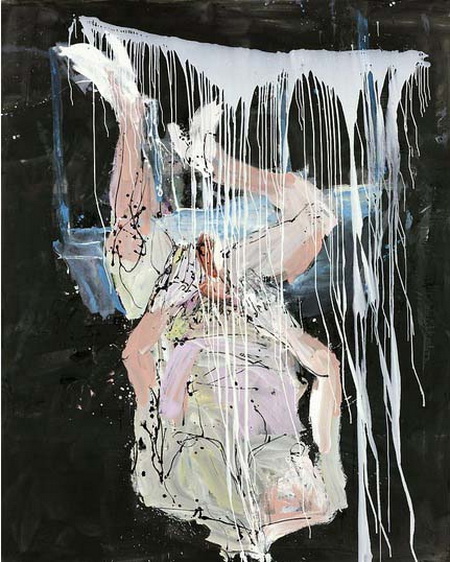

巴塞利兹,《我在伦敦四处瞧,啥也没看见》,画布油画,300x205cm,2011

墨虎恺:这儿可谈的就多了去了。首先我想和您聊聊这些新画,《我在伦敦四处瞧,啥也没看见》和《我去了伦敦,一个人也没遇上》。

巴塞利兹:有一位德国作家W.G.塞巴尔德(W.G.Sebald,1944年至2011年),虽然是德国人,却在英格兰呆了很长一段时间。他写了一篇关于弗兰克·奥尔巴赫(Frank Auerbach,生于1931年)的文章——思考移民之类的问题。在这样的机缘下,他拜访了奥尔巴赫几次(1)。到目前为止,就所谓的“伦敦画派”(2)中,我只见过奥尔巴赫的画作,还有莱昂·科索夫(Leon Kossoff,生于1926年)以及卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud,1922年至2011年)的作品。我是在上世纪六十年代开始了解他们的,当时他们还不怎么出名呢,尤其是弗洛伊德。那个时候的伦敦画派,有着一些非常英伦式的东西——完全还没国际化。

对于上世纪六十年代,我是这么看的:这是二战之后的世代,当时的要务是挥别过往,要除旧布新,莫若求助于美国的艺术——其作品之瑰丽、宏大、自在足堪予人灵感。而英格兰艺术在此方面则与之格格不入。若你观察这一时期的大卫·霍克尼的画,会发现与之毫无关联可言。同时代的德国艺术也完全不符合此愿景——姑且认为此一时期的德国艺术较之美国及法国艺术也还具备自己的独立性的话。我指的是无定型艺术(Art Informel)。这也常常吸引着我:难道只有一种方向可以被称为前卫么?只有一个先锋派,抑或还有他者的存在?这里说的不是“局外人艺术/素人艺术”(outsider art)或者假装博学的艺术,而是某种更加复杂,更具问题性,不那么轻易自在,不那么有趣或者消费导向的东西。我的答案是肯定的,它在这些英格兰艺术家的实践中,也同样在我的个人实践中——从我艺术生涯的开始直到今日。

至于现在么,这是一个国际艺术市场,而这个市场成为了决定价值的主导因素。如果有什么东西值个一百万,那么它就必然“具备”某种价值。如今弗洛伊德和安迪·沃荷的作品哪件拿出来都不止好几百万,两人的价值在评估上相差无几—区别的可能只是作品内容。人们不得不说:好吧,安迪·沃荷(1928年至1987年)、罗伊·利希滕斯坦(1923年至1997年)或者贾斯培·琼斯(生于1930年)是一种选择,而奥尔巴赫和弗洛伊德这些是另一种选择。不管是有多少种可能,两种,或者多种。我并非仅由智性驱使;每次当我思考事物,我就与之交融,并且做出与之相应的绘画——这些作品就是这么来的。

巴塞利兹,《In London Stück für Stück》,画布油画,300x205cm,2011

墨虎恺:我完全同意;上世纪六十年代就艺术方面而言,对于英格兰确实是个无聊的时期。理查德·汉密尔顿和弗朗西斯·培根做出了点名堂,但与同时代欧洲的其他运动相比(例如在德国)还是太英伦化,太单薄。

巴塞利兹:没错。但我的兴趣并不局限于美术;戏剧也是一种很主要的艺术形式,一种同时在法国和英国起源的艺术形式。比如说贝克特(Beckett,1906年至1989年),贝克特与我曾身属其间的伦敦画派关系匪浅,跟我也是。在美国画派中你无法找到此类关联。在美国美术中没有什么戏剧、音乐这些东西——倒不是说这样不好。

墨虎恺:是的,不过你随即找到了奥尔巴赫和埃贡·席勒(Egon Schiele,1890年至1918年)之间的联系,并且这影响了你此次画展中作品里的肖像。

巴塞利兹:确实如此。早前我曾花了大量时间研究奥地利画家埃贡·席勒、克林姆(1862年至1918年)和理查德·盖斯特尔(Richard Gerstl,1883年至1908年),他们都和所谓的阿诺尔德·勋伯格圈子有关——这是一个围绕著作曲家勋伯格(Arnold Schönberg,1874年至1951年)组成的朋友圈——我对他的音乐是很感兴趣的。

在作品中所描绘的境遇是相当存在主义式的—与弗洛伊德或奥尔巴赫的作品比较的话。有趣的是,我在维也纳看了最近的弗洛伊德大型回顾展,在维也纳艺术史博物馆,他的作品被悬挂在古典大师的名作之间——这真是不寻常,并且令人印象深刻。

巴塞利兹,《我去了伦敦,一个人也没遇上》,画布油画,300x215cm, 2011

你可以发现伦敦画派作品中缺失的一个阶段。它就好像被冻结在了自己的时空中。就起本身的特质而言,它是紧凑的,但却确实是缺失的一环。如果你就其内涵分析弗洛伊德的图像,发现的将是十九世纪之交的维也纳,而非二十世纪七十年代的英格兰。那是仍然存留于弗洛伊德和其他艺术家心中的第一次世界大战前的奇异时光。至少我是这么看的。

巴塞利兹,《我去了伦敦,一个人也没遇上》,画布油画,300x215cm, 2011

墨虎恺:我完全同意,而我的父亲恰好是英国人,也是位艺术家!在一个更广阔的视角中,几十年来你一直使用这些形象:孤单的人,可能是个浪漫的人,一个士兵,抑或一个流离者,有时候站着,有时候则仅绘其头面。这样的形象也出现在了你的这次展览中。

巴塞利兹:我的造型形式语汇是相当狭窄的,而且我从未有意愿扩充。类似于奥尔巴赫的形象是基于1965年的画作”Heldenzeichnungen”(英雄绘画)和“Frakturzeichnungen”(折裂绘画)的,我只是将它们用作超大型绘画的原型。当然,它们本身在很多方面都参考了维也纳画派的特点,在风格和内涵上都有所取法于席勒和理查德·盖斯特尔。当时这就是我的艺术背景。我刚发现理查德·盖斯特尔,他是勋伯格的一个好朋友,他曾画过一副很有意思的作品,是他二十五六岁时候的一副裸体自画像。这正好和我打算做的相同。虽然时间过去了几十年,但我从未丢失这一背景,这一兴趣。我没有搬去不同的世界——从智识上讲,我还是我,我只是切磋琢磨使之更完美而已。

巴塞利兹:在纽约高古轩展出的那些作品,几乎每一件的名称都引自塞巴尔德的文字,这里没有什么隐藏的秘意,我说的一切都是明确的,或许带点诗意。

墨虎恺:这些作品的腿总是最重要的,你创作了一个即是绘画又是雕塑的系列,在这次的展出中,有一尊你创作的大型青铜雕塑,以及绘制曼荼罗。

巴塞利兹:这尊雕塑名为“冬眠”。外表上看,像是由几根木头捆绑成一束的柴火,但事实上它是一个整体。它们被捆好放在桌子上。当我初次以木头为原料制作这个作品时,它使我想起了约瑟夫·博伊斯(1921年至1986年)在1965年创作的名为“降雪”的雕塑,那是一捆桦木枝,上面盖了一块毛毯。其次所参考的是卡斯帕·大卫·弗里德里希(Caspar David Friedrich,1774年至1840年)在1823年至1824年的作品《冰海》(Das Eismeer)。这两件作品都是悲剧式的,多愁善感的。这个标题指的是哺乳动物的冬眠——在寒冷的天气中以不吃不动的方式、以睡眠越冬的行为。

墨虎恺:你怎么看现今绘画的状况呢?你研发和观察了很不少,今天你到了一个可以回顾过去四十年的高度,你对于绘画及其伦理和历史联系的观点是什么呢?

巴塞利兹:那可完全不是一回事了。当我之前谈到前卫或者贝克特或者伦敦画派或者波普艺术等等的时候,所有这些艺术运动背后,支撑它们的是某种理念,某种意识形态,某种教义。但今天呢?很难找到类似的情况。似乎今天什么意识形态啊,教义啊都不复存在了。三十年前,人们会公开而大声地宣称:油画是老古板,过时了,已经不是有效的媒介了等等。但是如今的情况则很不同,又有很多绘画了。二十年前谁能预料,会出现一种联结欧洲艺术和中国艺术的先锋派呢?在中国国内,社会主义现实主义曾经一度比在苏联还要占主导地位。当时这个国度与外界严密隔绝,前卫艺术和绘画的更新都是被禁止的。而社会上可以看见的画作又都是平庸之作,几乎都是政治宣传画。而这种情形如今已经彻底消失不见了。如今,亚洲艺术,尤其是中国绘画艺术,正走在很严肃的发展道路上,并且取得了很好的成绩!如我们这里一样,有很多年轻艺术家正在从事非常有趣的、先代未闻的事情。这是我所观察到的改变,而你也可以在意识形态方面看到这一点:已经没有谁再把共产主义当做一个严肃的理论来对待了,这是一个巨大的改变。

墨虎恺:这到底是积极?消极?抑或兼有两者?

巴塞利兹:我认为它是积极的,我向来对于教条和意识形态没好感。在我看来,人为地试图引进一些“更美好的制度”的努力都是可怕的,而且终究归于失败。

墨虎恺:我想,此刻的欧洲有太多羸弱的废柴政客,他们完全没有能力标明自己的立场,并且为自己的立场辩护。在英国是这样,法国也是一样。我们是否还需要某种信念来供我们信奉?说到艺术方面,我也对此略感忧虑,若一切都是允许的,一切不过是装饰,那么艺术本身也就陷入危机了,并且批判以及我们思维的路径本身也一并危险了。

巴塞利兹:我完全不同意!你说的这些,其实就和那些怀疑市场,甚至怀疑成功本身的人的论调是一样的。当你说政客是废柴的时候,我们不要忘记欧洲最后的威权主义领导人,比如阿尔巴尼亚的恩维尔·霍查或者东德的埃里希·昂纳克,他们都是些可笑的家伙,顺着一条道走到黑,这是斯大林主义。你不能认为这些独裁者很强大,他们只是很有权力。他们的拥有巨大权力,结果是什么呢?是对人民的压迫!如今有很多人失去了生活的希望,成千上万的难民涌入德国:这是个大难题!对于政客无力回应这样的难题,我一点也不吃惊,说到底,他们不过是管事员而已。毋庸置疑,默克尔女士还是深受东德和社会主义影响的,但是——若在她的心中,昂纳克还占据一席之地,若在她的行动中,尚有一点点昂纳克的手腕,那么就不会哪怕一个难民能越境投奔德国。但她身为政客,最终变成了某种版本的德兰修女,这是荒诞的。我也为此感到忧虑,不过这就是现实状况。

但是在艺术或油画而言,事情就简单多了。人们必然会认为,一个艺术家的存在总是岌岌可危的,这是由其事业本身的不确定性决定的,这是一个常量,甚至当有人订购数百万的作品也一样。人们必须假设,因为不确定性,艺术家的存在一直是岌岌可危的。即便对那些已经买到了百万级的艺术家,(这种情况)依然是一个常态。只有少数人能取得如此的成功,没有的也为之纠结。人为了成功,什么新鲜事都愿意去尝试,想想卢齐欧·封塔纳吧!如果你看看他的目录大全,那里有上千的那种击打后的画作。在这方面,我是他的一个小学生,我非常崇拜他。当然,大家看重他只因为他为艺术史——至少是战后艺术史——做出了巨大的贡献。

(以上访谈均为2015年11月6日通过电话完成)

★

▲ 安德烈亚斯·古尔斯基

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)

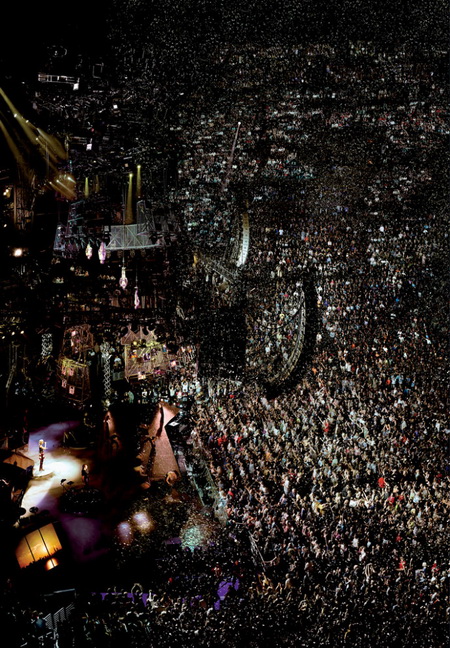

安德烈亚斯·古尔斯基(Andreas Gursky)1955年出生于德国莱比锡,在杜赛尔多夫长大,他的父亲是杜赛尔多夫的一个成功的商业摄影师。古尔斯基的作品体现的是高科技、规模化、快节奏、和全球化的世界景观,在这个庞大的景观中,个体完全被淹没。在他的作品中每个人,每个物体都变成了构成整体景观的元素,但他们拥有自己的特点。

▼ 安德烈亚斯·古尔斯基作品

史上最贵的单幅影像作品——《莱茵河2》

摄影作品《99美分》

安德烈亚斯.古尔斯基和当代的崇高

Alix Ohlin 编译:李郁/PHOTOBANG

德国摄影家安德烈亚斯.古尔斯基(Andreas Gursky)拍摄的都是诸如股票交易所、摩天大楼、叠嶂山峦等巨大空间的照片,在这些空间中的人们看起来渺小而不懈,仿佛微小而从容的蚁群。他们也正如蚂蚁一般,似乎无暇检视在这个自然界中已经占有的一切。摄影作品中的那些人,不知不觉却又坚定地表明,大自然中已不再有人类不曾触及的领域。当今,全球经济一体化入侵的陆标正在取代自然界的陆标位置,在整体上,古尔斯基的作品恰好绘制了这样一个后现代文明世界的地图。

这种景象不是令人鼓舞的。古尔斯基的很多照片,虽然都是华丽漂亮、色彩绚丽和沉静安详的,却让观众有一种不安的感觉。是否因为这些照片展现的是延绵不绝的建筑或者熙熙攘攘的人群?或者因为所有的主题都使用了均衡的审美处理?从白云石山脉到法国车展,所有这些照片都令人敬畏,却又令人烦扰。

这种反应的本质是什么?1756年,爱尔兰作家埃德蒙.伯克(Edmund Burke,1729-1797)发表了《关于崇高与美概念根源的哲学探讨》一文,这个著作对其他美学家和哲学家影响深远,特别是康德。在他的论述中,伯克给出了第一个关于崇高的现代定义:“凡是各种令人恐惧的或与恐惧有关的对象,或是在类似令人恐惧的事物中起作用的,就是崇高的根源。也就是说,它是由头脑能感觉到的最强烈的情感所产生的。” 这种恐惧可以来自大自然的庄严,也可以来自艺术作品。在后者中,如果这件艺术作品的表现超出了我们的直接体验,那么崇高感会减弱。一旦适度,崇高会转化它自己,不是变成愉快、正确,而是变成“一种令人愉快的惊骇,一种带有淡淡恐怖的宁静。”

这种由于崇高引起的恐惧的最终起源是神。与它相比,人类就显得无关紧要了:

“当我们凝视一个巨大的物体时,如果它具有无比的和无所不在的力量,我们就会退缩到自己的渺小天性中。同时,在某种意义上,我们在它面前被彻底击败。并且,虽然考虑到它的其他品质可能会减轻我们的忧虑,然而不论是它运用的对公正的信心,还是它用来缓和的怜悯,都不能完全消除从一个力量中自然而生的恐惧,这是一种无法抵抗的力量。如果我们感到喜悦,我们在喜悦中战栗。甚至当我们从中受益时,我们也不得不在这样一种力量面前感到战栗。这种力量能赋予如此重大价值的利益。”

如今,至少在西方世界,在上帝面前的恐惧和战栗不再那么明显了。取代上帝的,是我们无尽的科技、政府、商业和通信网络。这些全球化力量变成了我们的宗教。这不是说我们必须在这个网络的恩惠里一心一意地赞成这个信仰,但是这个网络的神秘作用切断了世界,甚至用特殊的方法冲击着我们的日常生活。全球化当然带来了重要利益——没人会反对将发达国家的医疗技术输出到发展中国家所带来的利益。但是这些利益使人迷惑:当我们在本地的超市购买一个便宜的移动电话时,其中有一个完整的全球要素(经济学变量、国际贸易、科技发展)对交易施加压力,是我们从未考虑和了解的。

这些要素就象神,它们超越了绝大多数处在它们影响中人们的理解。这种全球化是我们时代的特征:它的面貌,象弗雷德里克.詹姆森(Fredric Jameson)所总结的,包括“新的国际分工,国际银行业内迅速变化的新动态和股票交易(包括庞大的第二和第三世界的债务),新的媒体联络结构(尤其包括运输系统比如集装箱运输),电脑和自动控制,第三世界地区制造业的飞跃,连同更多常见的社会关系。”

全球化的“旋转动态”——古尔斯基作品的主题,即是当代的崇高所在:一股巨大的力量使地我们在它面前感觉渺小。按照伯克的说法,我们被“消灭”了。古尔斯基巨大的照片,比如股票交易所、巨型海港和政府大楼,都证明了这个力量。虽然他的作品展示了全球化的图景,然而古尔斯基并非仅仅只是记录了这些景象,他所寻求的是调用崇高:自由地操作图像,篡改建筑结构和自然环境,创造重复,加深颜色,扁平时间,提升崇高的官能。

崇高的属性

伯克的论述中有几个关于崇高的基本属性。首先最显著的是巨大。小而有魅力的事物是美丽的,而物理上的巨大是崇高的。古尔斯基用照片本身的大尺寸对抗着照片中小而清晰的人类个体。你可能在第一眼看到他巨大的照片时就能理解这一主题,你也可能长时间的观看,仔细查看那些个体的表情、位置、衣着和姿势。在宏观和微观间制造张力,是他作品的运行原则,作为一个恒定的暗示,这些人既是具有自身意义的个体,也是全球化梦想里的单个演员。

在伯克的观点里,崇高的第二个属性是无穷大。观看自然界中一个无边无际的客体,令人愉快的恐惧充满了内心,这是我们对崇高的反应。我们还可以在结构建造,尤其是在建筑学中看到相同的效果,“眼睛无法察觉许多事物的边界,它们似乎是无限的,它们产生了几乎真的是那样的效果”,伯克将之定义为“人造无穷大”。一种由演替产生的效果,一个重复的序列。例如,在圆形大厅里“你将无法固定一个边界,你向任何一个方向转,相同的事物连续出现,想象无法停止。” 在古尔斯基的作品“上海/Shanghai(2000)”里正好是这样的:建筑中重复出现的黄色部份和环状的结构使这个建筑物显得无限大并自我封闭,即没有开始也没有结束。这个建筑显示出了

自身的旋转动态。

使用演替和匀质造成人造的无穷大,古尔斯基的照片频繁地寻找同样的色彩,例如在衣服上。通常在他的图像里每个穿同样黄色(或红、蓝)的人似乎穿着严格一致深浅的黄色(或红、蓝),逐一显著地在摄影文本里循环。在“99美分/99 Cents(1999)”这件作品里,全世界的色谱都拥挤在黄、蓝和橙色的调色板上,无休止地重复出现在商品、货架和标签上,直到尽头。古尔斯基也这样拍摄建筑物,强调同一空间内的几何结构。“巴黎,蒙帕纳斯/Paris, Montparnasse(1993)”展现了一个巨大的公寓大楼,它难以置信的大,就如同摩天大楼或重峦叠嶂,而每个单元又都是重复出现的。窗户里的物品,比如书籍或乐谱架,不只在一个地方出现。是不是古尔斯基巧妙处理了图像,使得这个公寓大楼看起来比实际还要大呢?这并不重要。对于人造无穷大的体验俘获了个体居民狭小空间的生存方式。正如我们通过公寓大楼达到的对生活环境的广泛殖民化一样。

环球旅行者

古尔斯基在杜塞尔多夫艺术学院的老师,贝恩德.贝西亚和希拉.贝西亚(Bernd and Hilla Becher),坚持进行着一项艺术计划:反复地、几乎无休止地拍摄诸如象高炉、水塔这样的现代建筑物。他们的黑白摄影创造了一种工业形态的类型学。形态的内部明显地匹配其外表;象诺曼.布列逊(Norman Bryson)所指出的,“‘表面’的原则——内在和外在之间符号学的分离——是全部地缺席。” 古尔斯基的作品在许多方面和他的导师不同,这反映了从现代到后现代的转变。他的建筑物是透明的,同时展现了内部和外表,但是内部所提供的具体信息很少。国会大厦和香港银行这样的作品中,人们在桌前忙着工作、走动和交谈。内部可以被完全地看到,因此不必再向观众解释政治和经济体系是如何实际运作的了。你可以把一张香港证卷交易所的照片看上几个小时,却发现不了任何真正的钱币。摄影在这里的表现没有失败,因为这正好表现了我们这个时代金钱的本质。

那么,如何真正展现全球化呢?也许不是巧合,古尔斯基在八十年代中期开始制作非常巨大的照片,并且在制作过程中进行处理,同时他开始在德国以外广泛的旅行,扩大他的拍摄主题。全球化的旅行者变成全球化的摄影家,从萨勒诺到底比斯。他的图像开始清晰频繁地提及国际化,在“阿尔贝维尔/Albertville (1992)”中,一些人组成一个开放的圆圈,环绕成一个奥林匹亚环的标志,并在地面上重复同样的环。如果贝西亚夫妇的作品是现代主义的,在工业生产的延伸中鉴别结构纯度, 那么古尔斯基的作品则是后现代的,国际的、资本主义的和多元化的。并且在描绘崇高的过程中,古尔斯基已经明确地将国际化方案和数字技术加以了结合运用。

一些批评家指出,数码技术使得古尔斯基的作品过于漂亮和宁静,背离了他拍摄的真实事物。正如亚历克斯.阿波罗(Alex Alberro)的评价,“工作场所的表现运用了一种极其表面化和美化的方法”。的确,他描绘的空间里弥漫着一种非现实的气氛,一种简略感使这些图像抽象化了,甚至在象高科技工作室这样我们认为应该脏乱的地方也是如此。然而古尔斯基对这些图像的处理,如那些人造无穷大,明显地是服务于象空气一样的真实。全球计算机网络、国际股票交易和贸易关系等,比起高炉来说是不易看见和局部化的。所以,古尔斯基的作品组成了一幅描绘来自各个方面不

可遏制现象的震撼图像。

在一篇和维特.杰诺(Veit Gorner)的访谈里,古尔斯基谈到曾经为了寻找拍摄地点而参观工厂企业:我在参观七十多家世界著名公司的时候,发生了相同的事情,他们几乎都具有出人意料的社会浪漫的气息。我寻找视觉上的东西来证明我所想象的消毒工业区的样子。如果这些公司有系统的文件资料,一个人会感觉自己回到了工业革命的那些日子里。有了这些经验,我认识到摄影不再可信,因此发现对照片进行数字处理的合法化将来得更加容易。

换句话说,为了将全球化展现出它所具有的真实,产生出无形的崇高,图像必须被改变。

最近几年,古尔斯基在对图像的处理上变得更加大胆。“莱茵河II/Rhine II(1999)”显示了这条河完全笔直和未曾开发的一段,不存在的一段。这幅沉静的画面由这条河的几个不同部分组成,照片既是令人信服的也是虚假的。杰里米.吉尔伯特-罗尔夫(Jeremy Gilbert-Rolfe)的文章这样描述:“特别是由于其作为机器的身份,摄影媒介已经被看作是对手工绘画无可否认的人文主义含义的质疑。” 尽管古尔斯基的处理就象他的相机一样,只是履行对图像的职责。摄影被假定是及时地捕捉特定时刻的特殊地点,而古尔斯基的方法随意地改变了这个地点,也改变了这个时刻。对比纪实的自然摄影和艺术家创造的图像,古尔斯基似乎更象一个画家而不是摄影家。可变的摄影是后现代世界里出现的一种后现代工具。

自然的状态

在贝西亚夫妇的摄影里没有建筑物和自然界的交集,甚至也没有建筑物和人的交集。但古尔斯基却经常展现自然界。如果仅仅是展现仅存的少得可怜的未开发的大自然就好了。在十八世纪,人们为了体验崇高而观看大自然,但是如今在很多地方,自然世界已经被攫取破坏,或是为了旅游和娱乐而被开发利用。在“尼亚加拉瀑布/Niagara Falls(1989)”里,一艘旅游船正令人惊愕地驶向那巨大的瀑布。同样的,从作品“克劳森隘口/ Klausen Pass(1984)”到“恩加丁/ Engadine (1995)”,古尔斯基的图像都描绘了这种对自然界的当代体验。在这两幅照片中,人和山脉比较起来非常渺小,但这些不会抹杀他们,它提醒我们庄严的自然界令人敬畏,而人类已经对最遥远的地方实施了入侵。

古尔斯基的照片中人的类型值得仔细观察。如果象吉尔伯特-罗尔夫所说:“技术已经包含了崇高的思想。因为不论是在与自然相等或者更高的程度上,它都有着无限的自身潜力,和极其可怕的不可知性。” 但是,这个世界上仍然有人试图发展、操纵或使用技术的无限潜力。商务主管、科学家、媒体大亨、政府领导、艾伦.格林斯潘(Alan Greenspan)——各种权贵人士可能被要求(如果不是被完全控制)去操纵和影响构成我们政府和世界经济的全球系统。这些人物并没有出现在古尔斯基的照片中。他所展现的是旅行者、消费者、工人和偶然出现在假日的旅行者。他们与世界的关系是偶然的,不是对抗的。证券交易所的工作人员穿着单调统一的服装,在作品“鲁尔谷/Ruhr Valley (1989)”中,站在高架桥下的人也并不是这个建筑物的工程师。

这些人并没有因为忽视全球技术而受到来自它们的威吓或困扰。并且,在古尔斯基的作品中,我们看到了这种关注或者理解的极度缺乏。“正是由于我们的无知才引起了我们的钦佩,唤起了我们的激情。” 伯克在文章里也这样说过。古尔斯基的照片展示了经过夸大的我们的无知。我们看到的正是我们自己的处境。这是我们观看古尔斯基的作品时不安的根源,最终也是崇高的根源。

然而,随着古尔斯基艺术的不断发展,他作品中的普通人也许会被替换。最近在纽约现代艺术博物馆展出的他的作品中,有一幅的双联作品“股东大会/Stockholders, Meeting(2001)”,显示了他对图像更大程度的提取和处理。身穿黑色套装、大权在握的董事长们坐在长条会议桌后面,上方是集团标志和旗帜,下方是没有姓名的股东人群,而这些董事长们看起来就如同端坐在灰色的悬崖峭壁之上。为了制作这张图片,古尔斯基拍摄了三十个不同的会议和公司,将他们合并成一个单独的事件,并将合成的图像放置在一个奇异的风景里。这成为一幅古尔斯基从未制造过的全球化图像。这是一幅极端不和谐的、冷酷而超现实的图像。大自然变成了一个会议室,身穿套装的人群集合在一起,图谋未知的计划。

这幅图像特别有趣的地方是它经过了明显的改造。事实上,接缝显示出电脑处理的粗糙,而且非常明显。董事长们的脸看起来被切去了,几乎是手工切的,背景也是无技巧地安置了一些山脉。或许这些处理如此明显,是因为最后不可能将一张或者几张人脸放在四处蔓延的全球化现象之上。脸总是可以伪装的,而全球化网络的实际力量是无形和无法抵抗的——换而言之就是崇高的。古尔斯基这些以自然界未来景象为背景、如石头般矗立的神,他们的表情冷漠,仿佛在提醒我们,人类真正能做的到底有多少。

★

▲ 罗斯玛丽·特洛柯尔

罗斯玛丽·特洛柯尔(Rosemarie Trockel)

罗斯玛丽·特洛柯尔(Rosemarie Trockel)1952年出生于德国,是国际当代艺术运动中的一位重要人物。罗斯玛丽·特洛柯尔对视觉艺术中传统的层次结构的忽略、以及她对曾被归类为手工艺或是乡土艺术形式的媒介与材料的赞美贯穿了整场展览(个展“A Cosmos),她还采用了一种不稳定而且激进的方式来处理性别。特洛柯尔目前工作、生活于德国科隆,并在杜塞尔多夫艺术学院任教。

▼ 罗斯玛丽·特洛柯尔作品

▲ 羊毛等材质制成的装置作品

罗斯玛丽·特洛柯尔的作品形式很多样,也很丰富。从上世纪70年代起,这位女艺术家就创作了一系列令人印象深刻的绘画、拼贴、“针织绘画”、装置、陶瓷、影像、家具、服装等作品。在这些作品中,她成功地融合了许多来自艺术史、哲学、神学和自然科学中的关联和参考元素,其创作主旨所表现出的对人类、特别是对女性和女性艺术家地位的关注,挑战了性别、文化以及艺术创作的概念。

▲ 新美术馆展览现场

2012年,她的个人大型回顾展在美国新美术馆举办。同年,她的针织编制作品《西德制造》(1987)在巴塞尔艺博会上以100万美金成交。2014年2月,这件作品在伦敦再次以1,189,692美元的价格拍出。正因如此,她也成为身价最高的德国当代艺术家之一。