玛雅·黛伦对“先锋”的阐释

文︱刘剑梅

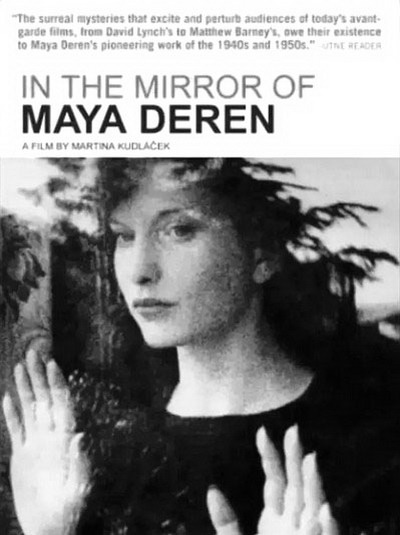

以 “大拼盘”、“大杂烩”著称的后现代主义文化并不崇尚 “先锋性”。在商品化潮流的冲击下, “先锋小说” 和 “先锋电影” 几乎面临绝迹, 不知是养育他们的土壤已经变得干涸,还是它们自身已走到了尽头,对动荡的社会失去了关怀与批判。然而,即使在先锋派已不再时髦的今天,我仍然无法忘却玛雅·黛伦(Maya Deren,1917-1961)的电影。讲求实际而且内心浮躁的当代人也许会说她的电影不过是在卖弄玄虚、追求形式、刻意标新立异, 可我却能从她的电影中感受到一种永恒的诗意, 一种与商业社会格格不入的诗意。这种诗意既是视觉艺术的,又是文学的,更是女性的;这种诗意有如天使的翅膀,能够飞越时代的界限,给人以震撼和启迪。

电影界通常称玛雅为“美国先锋派电影之母”,因为她在二十世纪四十年代的美国最早开创了小型的独立电影制片的形式,以有限的个人资金运作电影制作的全部过程,从策划到导演,从表演到推行,皆独立操作。她的作品虽然从规模和制作上无法与好莱坞大片相提并论,然而,其独特的艺术追求却对好莱坞的电影工业生产构成尖锐的挑战,令人不得不刮目相看。无论多么艰难,她的作品始终不受商业化与大众化的侵蚀,在随波逐流的梦幻工业生产中始终保留着水仙花般的清香。影评家纷纷肯定她作为一位女性导演对美国先锋派电影的贡献,然而却很少从女性的角度解读她的电影,主要原因是玛雅的电影涉及面很广,除了表现女性,她也非常关注电影与舞蹈、与空间、时间的关系,以及电影与人类学的关系。我欣赏她的先锋意识,以及女性的自我意识,但是最吸引我的,还是她所强调的也是“先锋派”所忽略的艺术家的道德责任感和艺术家在人类社会应该如何自我定位的问题,这些问题即使放在今天的中国的历史语境下也一样值得深入探讨。

四十年代的美国电影界还属于男性的领域,演艺界习惯地把女性塑造成“被看的”客体:美丽、妩媚、无辜、被动、永远需要男性的庇护,即使偶尔在“看”的时候也只是顺应着男性的叙述逻辑与叙述方式。然而, 玛雅在她自己的电影中所扮演的女性形象, 却有着一双大大的、好奇的、聪慧的、充满个性的眼睛。这双眼睛永远在积极地解读着人群,解读着世界,解读着自己,给美国的电影界带来了一个全新的女性形象。于是,无论是电影中的由她自己扮演的女性形象,还是电影后面身为导演的她,都大胆地打破了传统概念对女性形象的期待与塑造。

玛雅多才多艺,身兼导演、演员、电影理论家、电影编辑与制片人、人类学家、舞蹈家及诗人等多种角色。在短暂的一生中开掘出自己所有的潜能与才华,并淋漓尽致地发挥了出来,这种全方位的才女实在让人羡慕。她不是一个土生土长的美国人,而是一个从苏联移民到美国的犹太人,出生于苏联红色革命爆发的那一年,也就是一九一七年。二十五岁那年,玛雅一举成名。她的处女作《下午之网》虽然只有短短的十五分钟,然而其先锋性与独创性却出人意料地征服了美国电影界的同行们,为她赢来了“美国先锋派电影之母”的称号。不久,玛雅又制作出另外三部实验性电影——《陆地上》,《摄像机中的舞蹈学》和《变形时间中的仪式》。一九四六年,她租了纽约的“省镇剧场”,边放映边演讲自己的三部电影,题为”三部被抛弃的电影”。这一大胆的举动为其他电影独立制片人带来了灵感。学者尼可斯(Bill Nichols)是这样评价她的:“玛雅扮演了影界的普罗米修斯的角色,从好莱坞的众神手中盗来了火把,照亮了那些不被众神认同的人们。”这位女盗火贼的电影作品,有着鲜明的先锋意识,巧妙地运用电影语言来表现梦境与现实,潜意识与性心理,空间与时间等微妙而又紧密的关系。她不仅获得了具有很高荣誉的哥本哈根基金会的奖金,而且《下午之网》还在戛纳电影节获得了十六毫米实验电影的国际大奖。在世界电影史上,她是第一位美国人也是第一位女性导演获得此项大奖。

谈起所谓的“先锋性”,我们总是将其等同于“标新立异”,等同于个性化,等同于形式主义的玩艺术。可是玛雅对“先锋”的阐释,却不同于这种观念,不同于俄国形式主义和其它种种唯“新”形式主义,相反的,她强调的是艺术形式所包含的伦理意义。她在自己的电影理论著作《关于艺术,形式及电影之字迷》中写道:“对于一位严肃的艺术家而言,形式的美学问题,本质上是一个道德问题…艺术作品的形式即是其道德结构的心理显现。”她对艺术史的定义是:“艺术史就是个人与他生存的宇宙、以及它们之间的道德关系的历史。” 她反复强调电影艺术家对‘新’的发现与体验的欲望,一定要对个人的成长和文明的进步负责, 不能只是展示方法,不能只是向电影同行们炫耀。

也就是说,玛雅并不看重那些为创新而创新的形式主义,哪怕这些形式有多么“新”,多么“先锋”。对她来说,创新是艺术家了解世界的手段,而不是最终目的。换句话说,她考虑的是艺术家的职责,以及艺术家对人类生存条件的反思。电影工作者与任何艺术家所肩负的道德责任,就是要理解创新或“先锋”与人类进步的关系,通过“先锋性”来探寻人类生存的终极意义。她反对没有任何主题、没有任何精神内涵的形式主义,反对打着“先锋”旗号而空洞地玩技术、玩技巧的前卫倾向。艺术家从事电影创作,不是为了达到技巧上的自我表现与自我膨胀,而是以电影为中介,创造出一种新的空间和时间的关系,由此传达出具有人性意义的主题。

美国学者热内塔·杰克森(Renata Jakson)指出,从玛雅所主张的艺术形式的伦理性中,我们其实可以看到艾略特(T. S. Eliot)、庞德(Ezra Pound)、列维斯(F.R. Leavis)、阿诺德Matthew Arnord 等文学大师的影子。的确,对于这些大师而言,文学艺术的目的是为了启发社会,呼唤人类良心。他们提倡回归古典的理性思考,回归具体与经验性的语言,反对十八世纪末的浪漫主义,因为这些庸俗的浪漫主义追求的是逃离真实生活的个人主义。显然,玛雅继承了这一传统,她对艺术的真实性是这样定义的:“艺术的特征,既不是简单的对痛苦的表现,也不是对痛苦的印象,而是其本身就是创造痛苦的一种形式。”也就是说, 艺术倘若失去了感染观众的力量, 只是孤芳自赏, 不知所云, 那艺术也就失去了它存在的先决条件。她自己在电影创作中努力地尝试这一理论,绝不张扬艺术家的“个人主义”的表现,而是张扬“仪式”——舞蹈的仪式,人与人交流的仪式,各种不同文化的文化仪式。她认为,艺术中的形式等同于仪式,也可以说提供了一种类似于非工业文化中的仪式,而这种仪式本身具有深刻的伦理意味与道德暗示,正是这一点,它对于抵制工业文明所带来的负面影响具有“先锋”的意义。

由于追求仪式,追求艺术形式的伦理性,玛雅走出了自己的一条路。她得到哥本哈根的奖金后,又去海地,准备拍摄海地的巫术仪式与舞蹈。后来,电影虽未完成,可为后继的电影研究者和人类学家留下了宝贵的材料。与此同时,她完成了一本有关海地巫术的著作,题为《神性的养马人》。玛雅对“巫”的迷恋,与她迷恋舞蹈有关,因为它们都是生命原动力的体现。也许正因为她生活在繁华的、进步的、喧嚣的工业文明中,她才更加深深地感到艺术的形式已经远离了她内心的“理想状态” --仪式化的伦理状态;正因为她把艺术的形式看得有如原始文明的巫术一般神圣与神秘,有着强烈的感染人的力量,有着最本质的生命冲动,她才如此忘我地在原始生命的痴迷状态中浮沉与探寻。她后期的两部电影作品——《反思暴力》与《夜晚的眼睛》,再次探索仪式化的舞蹈所包含的心理内涵、文化韵味与人生哲理,以及电影独特的表现形式。在重复的旋律和舞蹈动作里,观众可以感受到一种生命力的爆发与神性的光华,感受到一种不可言说、只能领悟的“道”。

和许多同时期的欧美先锋派与现代派的艺术家不同,玛雅虽然一样对工业文明充满了质疑,可是她不主张回到艺术家的绝对个人化与绝对内心化,相反的,她主张回到个人与群体的互动关系中,在被工业社会抛弃的原始文明中寻找艺术的“光晕”,在神秘的仪式中寻找艺术的诗意与庄严。她的影片总象是一首清丽而又高远的诗,又同时带有浓缩的宗教情怀和氛围,令观众在生命的旋律和舞蹈的节奏中谛听、缅怀,并有所思、有所悟。

玛雅的所有电影作品,我最喜欢的还是她的处女作《下午之网》。这部影片并不是她最成熟的作品,但是却充满灵气,仿佛天籁之声,真纯而幽雅。它不仅是一部表现男权社会中的女性空间的电影,也是一部深入探索人类潜意识的心理电影。

这部电影最引人入胜的地方就是玛雅本身。她自己扮演自己,观众看到的是她的个人经验、个人情感、个人空间、个人梦幻与个人焦虑。这种以女性自身经验和家庭空间为主题的女性电影,不由得让我们联想起维吉尼亚·伍尔夫的小说《达洛卫夫人》与《灯塔行》,联想起墨西哥女画家费丽达 (Frida Kahlo)的自我画像。家似乎是女性艺术家最喜欢表现的一个空间,女性在家中不为人知的焦虑和沮丧只有女性艺术家最为了解。可是,玛雅却不强调“个人主义”,不把自我封闭起来。我们从她的身体,从她的私人空间,从她与丈夫的爱与恨的关系中,看到的是普遍的全人类的女性问题,以及女性与男性之间的关系问题。她所表现的是一种生活中的仪式,一种不同于宗教但又类似于宗教的生活仪式,从中透露出她对人生哲理的思考。

《午后的迷惘》(Meshes of Afternoon)剧照

[视频]Meshes of the Afternoon(1943)

《下午之网》是一部只有十五分钟的黑白无声电影,富有节奏感与神秘感的音乐是后加的。电影没有什么故事情节,主要刻画女性与家庭空间的复杂关系。玛雅所扮演的自己,身着一件连衣裙,从街角看到一位神秘的黑袍人,尾随着他进入巷内,经过家门,于是用钥匙打开房门。我们随着她的眼光和脚步打量着房里的一切,审视着与她息息相关的一切:饭桌上摆着面包和刀,没挂好的电话放在楼梯口,留声机里放着无声的唱片,二楼是她与丈夫的卧室,有一张醒目的大床。下楼后,她坐在厅里的椅子上睡着了。这之后,同样的玛雅,沿着同样的路程反复走了四遍,只不过每次的衔接点不同,侧重的空间和时间略有不同,节奏也不同。神秘人曾出现在搂上的卧室,面向玛雅时,脸上原来是面镜子。后来房间里出现了四个玛雅,钥匙与刀的意象交错着,仿佛玛雅的一个自我要杀死玛雅的另一个自我。然后,丈夫也沿着玛雅的路程走进房内,与她先是亲热,后来变成了相互的谋杀。走在家里地板上的脚步,仿佛走在海边与沙滩上。影片最后的镜头是丈夫再次回到家中,家里坐着不知是睡着了还是死去了的玛雅,身上和地上满是镜子的碎片和海草的碎片。电影中一个著名的镜头——玛雅隔着窗户观察着外界,眼神里既没有忧伤,也没有绝望,只有客观的探询的神态--成了一个经典镜头。玛雅从家中看外界,看的其实是她的另一个自我。

这部电影刻画的是现实中的女性——被家庭空间局限的女性,与丈夫生死相缠的女性,寂寞孤独的女性,自我审视的女性。无声的眼神传递着似梦似幻的信息,镜头自由地游离在梦境与真实生活中,游离在意识和潜意识中。生与死,男性与女性,家里与家外,这一切在梦与现实混杂的氛围里,没有鲜明的界限。于是,梦与现实互为折射,女性的家庭空间与内心空间交织在一起,展示了女性的欲望与恐惧,以及两性互相依赖又互相折磨的关系。重复的路程,重复的玛雅,重复的情节,重复的钥匙,重复的刀,重复的神秘的黑袍人,所有的重复都是为了表达生活中的仪式;每个脚步,每个动作,每个眼神,每个摆设,自有它的韵味,都似生活中的点点滴滴,回荡着生活的场景,也回荡着生活的节奏。四个不同的玛雅,象征着她不同的个体与不同的层面,而连接每个玛雅的是房门的钥匙。钥匙是仪式中最重要的隐喻,打开的是生活,是潜意识,是人类复杂的心理层面。

许多影评家把这部电影看成是玛雅在动荡的现代社会中对自我的追寻,我觉得这样的评价过于简单。事实上,虽然玛雅对女性私人空间的表现是属于她个人的,可她却刻意地追求“非个人化。”正如她所论述的:“仪式化的形式在表现人类时,不把人类当作戏剧行动的源泉,而是当作戏剧总体中某种非个人化的元素。这种非个人化的动机,不是为了毁掉个人;相反的,它把个人扩大,延伸到个人的维度之外,把个人从个性的专业性和局限性中解放出来。”而她所说的“仪式化的形式”,有着某种神秘感,类似于本雅明所怀恋的在现代工业社会里已经陨灭了的古典艺术的 “神晕”。在《下午之网》中,我们看到的是女性的仪式,家庭的仪式,两性的仪式,而玛雅的任何一个自我,任何一个层面,都无法完全控制家庭空间,控制她所有层面的自我。可以说,在财富与权力主宰的现代社会里,个人的异化是不可避免的;然而,这些仪式化的形式,却成了玛雅反思与批判异化的精神基地与精神家园。

如同《下午之网》,玛雅的所有作品都透露着某种神秘感与对仪式化的艺术形式的追求。如果只是用弗洛依德的理论去解释她电影作品中梦境的象征意味,那我们就会忽略了她作品中 “巫术” 般的神秘体验;如果只是用女性主义的理论去解释《下午之网》,《陆地上》和《变形时间中的仪式》, 那我们就无法体会她所倡导的艺术形式的伦理隐喻。可以说,在她的作品面前,一些当代流行的文学艺术理论不仅无法触及其内核要点,更是无从领悟其悠久的诗心诗意。

当我们感慨现在已经没有人理会“先锋作品”时,往往只看到外界商业化的冲击,而很少反思先锋作品自身的问题和“先锋” 的定义。二十世纪的中国文学和电影,与政治的关系过于紧密,艺术成了政治的道具。改革开放后,八十年代末出现的“实验小说”主张回归语言本身,回归形式本身,实际上这种回归是对政治的某种反叛。可以说,这一时期的文学作品还有着非常“前卫”的精英的感觉,还很尖锐,很反叛,很有精神内涵。可是,九十年代后,所谓的“先锋文学”似乎失去了那种反叛的激情,对颓唐、低迷、平庸的商品社会失去了批判的能力,只是沉浸在对语言与形式的玩赏中,留恋于颓废的美学,封闭在“私人空间”里,对自身和时代均失去了洞察和反思的眼睛与灵犀。而所谓更“先锋”的后现代主义的作品,则成了一个没有意义的大拼凑,把各种高雅的、通俗的碎片并置在一起,不求规则,任意剪贴,搞得如花团锦簇,令人眼花缭乱,但常常让人感到不知所云,不知道作品本身想传达的是什么。

这些所谓“先锋作品”所缺乏的,正是玛雅所倡导的艺术形式的伦理性。一谈起“伦理”、“道德”,我们会觉得它们似乎离“先锋”的概念很远,似乎太过时了。不错,我们这个时代最崇尚的是“个人主义”,是时尚;然而,“个人主义”倘若只是意味着个人的自我膨胀,只是意味着满足于体验自我创作的快感,而不关注人类的命运和灵魂,甚至对自身和人类的生存困境失去敏锐的感觉和诚实的反省,那它最终只会变得萎缩、干涸、无生命力。当我们丢失了艺术家的道德责任感,当我们离人生的真谛越来越远,当我们对存在的意义不再叩问,那我们还剩下些什么呢?

我想,玛雅给我们最好的启示恐怕就在于她对“先锋”的定义。在我们生活的平庸而喧哗的时代里,她所强调的艺术家的道德责任感有着独特的意义。每一次观赏她的作品,我都能感受到她作品中的诗意、美感和内心呼唤。她的艺术理论与实践,使得艺术本身等同于仪式,而这种仪式有着特殊的宗教氛围和超验的精神体验,文学艺术因此并未失去神性的光环,并未失去令人着魔、感染人的力量,永远与我们的心灵和人类的终极意义息息相关。文学艺术是我们的精神家园,这句话在玛雅•黛伦的电影里得到了最好的体现。

玛雅·黛伦(Maya Deren,1917-1961)

实验电影女导演玛雅·黛伦

来源:鱼羊鲜艺术小组

长日悠悠、穷极无聊的午后,光影慵懒、枝树婆娑,没来由的花,没来由的出现,女人又一次没由来的尾随,在转角出削翳的神秘人影。

午后的长眠,假释了潜意识所有的梦魇,飞悬在空中的女人,瞥见躺在椅上、沉睡中的自己。由女人口中吐出了钥匙,钥匙又变成利刃,而一刀下去,竟劈开了裂镜片的辽阔海洋。玛雅·黛伦(MAYA DEREN 1917-1961),前卫电影之母,五岁时移民美国的苏联犹太人。

在成长的历程中跌跌撞撞,写诗不成,做舞者不遂,却在1943年拍下《午后的迷惘》(Meshes of Afternoon),以梦魇、偏执、超现实的乖戾反复与神秘诡异,开启了实验电影艺术型构的新局面,此后一系列自编、自导、自演的作品,更奠定了她在电影史上无可泯灭的地位。

1、时空窜改与影像诡异

摄影机带着黛伦,闯入了比真实更具创造想象力的真实。

最早的那部16MM摄影机,是黛伦用父亲死后留下的数百美圆,在二手市场中购得的。原本大战时用来拍摄新闻短片的机器,此刻成了黛伦手中冲闯出纽约地下电影的媒介,得心应手。正如她追忆到,昔日在诗的创作中总窒遗于心,仿佛要费好大的力气,才能将影像灵视翻译转化为文字,而在因缘际会中一旦摄影机置换了纸和笔,她才突然发现影像的新大陆,以及自己置身其中如鱼得水的自在悠游。摄影机在她手中,激发了奔窜不止的想象DUAN流,握住了它,便握住了世界,一个充满欢欣鼓舞与无限实验可能的影像世界。

于是在黛伦的电影中,最勾动人心的地方,不是抽象概念的视觉化或电影的诗质动感,而是那持续一贯对影像世界初识的惊喜。用问号与惊叹号交叠组合出的激越赞赏。她以摄影机戏耍着“真实”,象个忘了吃、忘了睡的孩子,忘了疲惫。

对她而言,电影不是用来记录故事、铺展情节的,为了突显答应有别于绘画、舞蹈、音乐、诗歌的独立艺术形式,她放弃了叙事,单以影像与真实的辨证、时间与空间的变形,来展现“纯粹电影”的可能。用她的话说,飞机不是较快的车,电影也不是加了速的绘画或更为真实的戏剧。对她而言,电影作为艺术媒介的特殊性,是在于光影虚构的影像以及其对观视、记忆与潜意识的启动。如果其他的艺术以及以致力于创造真实的隐喻为依据,那电影则是由自身呈现的枝树出发,以枝树作为想象与意念的隐喻。

所以她放肆大胆地实验各式时空的转换,用时间延伸空间,也用空间创造时间。例如,着凉鞋的脚的特写,靠着剪接的耍弄,在脚踏着柔软绵细的沙滩,下一步左脚则踩在杂草蔓蔓的林地,经由持续连贯的行走动作本身,让分隔的空间在瞬间串接,魔幻般惊妙。又如在丛林里匍匐爬行的女体,平行剪接着会议室中衣冠楚楚的男女,而下一刻女体则匍匐爬行在会议桌的中央,众人却反倒视若无睹。

压挤与延伸,断裂与延续,在黛伦的影像世界中,时间可大可小,空间可长可短。

2、心灵俘囚的仪式沉沦

黛伦是夜的穴居者,12岁离家赴瑞士求学,曾在信中对母亲吐露在夜间飘洋过海的喜悦;而黛伦对夜的执迷,更是对内在心灵、神秘仪式、形上存有好奇与探寻。年轻时她便撰写舞蹈与宗教附身的文章,而后更赴海地习巫术,成为原始女神崇拜的狂热信徒。

而黛伦的影像世界,早就透露着对抽象概念、纯粹形式与仪式动作的深深执念。《为摄影机而做的编舞研究》(A Study in Choreography for Camera,1945)中肉眼的地理图志,在心里结构中消NI了区隔分野。于是在山林中起舞的男体,抬跨旋转间,穿梭时空,畅游无阻,最后飞机的身形遮翳晴空,在山海之间,停格,蹲跨。《变形时间的仪式》(Ritual in Transfigured Time,1946),则在家居卷毛线的慢动作、栖慌寻觅的宴会疏离与石雕花园的场景中转换,几个以慢动作加停格拍摄男舞者的大跨跳,是时间显微镜的凝视下,放大的肢体分解动作,而片尾以负片方式呈现的海底浸礼,则更由寡妇变成新娘,呈现生命阶段的倒行与仪式的逆转。

所以黛伦的影像是抒情的、美学的,也是思辩的、哲理的,是黑夜鼓声伴奏下的宇宙神游。象《暴力的冥想》(Meditation on Violence,1948)以一名东方男子的拳术刀法贯穿,背景音乐是笛与鼓的接替与交战,用镜头与剪接,创造动作的节奏快慢,在刚柔、动静之间收放。而后所有声音在一刹间嘎然而止,接下来便是以慢动作倒拍的方式与前半部分形成对比、解构时间的积累。短短的影片,以神秘的东方武术动作,思索生命本质的神秘性仪式,正如在黛伦为该片精心绘制的区段排比结构表上的文字所言,相生相克,物极必反,“终极的暴力是瘫痪”。

而《夜之眼》(The Very Eye of Night,1958)则更是一部强烈负载黛伦新柏拉图理念说的影像作品,看似天上星座的群神乱舞,也似内在黑暗心灵的挣扎投射,有着艺术与宗教交缠的抽象概念。在没有地平线的失重空间,宇宙幽MAO 星罗棋布,有芭蕾舞者负片身形的分合交错,是点、线、人体的分合,也是单、复、男女的交错,听任悬浮的人形漂移,放纵移动的身体变形。

黛伦的影像实验,是夜间遨游、穿透时空的一双猫眼。

3、拾起而又掉落的情与欲

在影像创作的路上,黛伦总上精力充沛、一马当先的。从编导、演出、宣传、财务,她一手包办,有着过多的热心和过剩的精力。而除了拍片外,更奔走全国的以语言文字阐述她对电影的理念与实践。她的组织能力不仅抽象地展现在她电影作品中的元素结构、画面构图之上,更在实务层面上创设了16影院与艺术基金会,建立了独立制片的发行网络与生产模式。

而在情爱欲动的路上,黛伦也是不甘寂寞的。18岁时加入了美国地下左翼组织,嫁给了工会的领袖,活跃于政治的舞台,而第二任丈夫则带领她进入摄影机的世界,他们的鹣鲽情深,不是浓情或蜜语,而是携手并肩的影像创作。然而在毫无徵兆的情况下,她离家弃夫,与一名人类学者私奔至海地,开始了她生命中另一阶段的心灵宗教探索,后更撰《神圣骑士》(The Divine Horseman:The Living God of Haiti)一书论述海地的神灵。而其最被世人视为离经叛道、伤风败俗的情事,则是在35岁那年与十余岁日裔美少年音乐家的疯狂恋情,他们同居9年,在歧视鄙夷的眼中没有得到过任何的祝福,直至少年被征召入赴越战,他们终于在一艘船上举行婚礼,黛伦穿着自己亲手缝制的丝质锈 SHU花蓝色礼服,而而航海日志便成了他们之间载有经纬度的结婚证书。少年入伍的次年,黛伦身亡,有人说是椎心的思念,有人说是沉迷的巫蛊,带走了她短暂却CUIZUO光热的生命。

在黛伦的影像世界里,女人是永恒分裂的主体,由一而二,由二而多,自己目睹自己的嫉妒与善变,而在下一个转角,自己跟从自己而又失落自己。黛伦的诱惑或许正来自这种多变与矛盾,在强烈知性中有着强烈野FENG恣意的危险不安。她一头狂野的卷发,横冲直撞,特立独行,不忌世人视为异端邪教;她爱出风头,越战越勇,是个能数昼夜不合眼的工作偏执狂。她超级旺盛的企图心,使她能不安于室,不囿于一,搞政治、玩电影,必要时也能全力以赴转身而成为论述有成的人类学家。对于好强好胜的她而言,没有什么事是难得了她的。

受传统道德打压而在女人身上销声匿迹的倔强斗志,双倍地出现在黛伦身上,为了要当舞台上最耀眼夺目的那棵星,她处心积虑、全力以赴的。象是她在电影中自己扮演在海边踌躇独行的女人一般,怀中抱满石块,而又贪心地一路捡拾。

贪心的黛伦一路行来,添添落落竟也有如此美丽的生命丰收。

4、《祈祷》与影像纪事

由乔安凯普蓝(Jo Ann Kaplan)以16MM在1987年拍摄的《祈祷》(Invocation),是一部女性影像工作者企图记录黛伦传记的作品(英文原名Invocation,有宗教仪式上强烈以咒语召唤、招魂的意涵,国内译为《祈祷》并非十分传神)。其强烈之企图心在于翻转观看黛伦的各种可能,如并不避讳黛伦对巫蛊之迷恋,但却不因此单向化黛伦为走火入魔的偏执狂,又如在铺陈黛伦好胜好强、惊世骇俗的个人行经时,不回归于窄化的道德判断与批评,反而提供了重新定位其创作与生命动力的个面向。

然而凯普伦以16MM“召唤”黛伦的16MM,却在影像与枝树的GONG 诡中,经由拼贴与并置的手法,呈现了另一种辨证的可能。以《祈祷》而言,其大体上为一部十分传统的传记式纪录片,以单一人物的生平为发展主轴,用第三人称叙事声音与访谈(黛伦之前夫、工作伙伴与友人为主)交互进行,再辅以其他影像资料(如黛伦照片、故居、剪报、书籍等,而其中最重要的则是黛伦六部实验电影的片段)。

或许所有隐藏中的冲突矛盾,正出现在透过叙事与影像“重建”与干扰。《祈祷》一片似乎出现了两种真实的GONG诡:一个是纪录片虚拟出的真实假象,一个是前卫手法营造的时空变形;一个象是黛伦所谓水平式的散文,一个则是垂直式的诗篇。

对于一个汲汲营营要解构影像真实的创作者而言,如何用影像去建构她存活、创造、哭笑时分生命琐碎的真实呢?

《祈祷》一片以海地的鼓声与咒语为始也为终,从仪式而来,跨越编年纪实,又归于真实,再是黛伦拍摄海地一名男子神灵附身的人类学纪录片,最后则是黛伦自编自导自演实验电影中以慢动作反拍的卷毛线片段,对“真实”而言,这最终紧密接续的三层影像,是更逼进了真实,抑或渐行渐远?

在《祈祷》结尾的开放式想象空间中,我们象是看到了黛伦,又象是没有看到,就如同本篇文字,企图将初识黛伦的影像感化为文字,又用文字去解析与捕捉影像一般,有着颠动的焦躁期待,如闭怯的女儿面对记忆中、庞大神秘的母亲。

以手以眼,以文字以影像,黛伦是如此眉目清晰而又如此虚幻飘渺。

附:作品年表

1、《午后的迷惘》(Meshes of Afternoon,1943)

2、《在陆地上》(At Land)

3、《为摄影机而做的编舞研究》(A Study in Choreography for Camera,1945)

4、《变形时间的仪式》(Ritual in Transfigured Time,1946)

5、《暴力的冥想》(Meditation on Violence,1948)

6、《夜之眼》(The Very Eye of Night,1958)

7、《女巫的摇篮》(Witch`s Cradle,Out-Takes From Maya Deren`s Study in Choreography forCamera)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。