当人们凝视那些饱含故事的老影像,内心总感动于岁月的脉脉温情。它记录了过往的场景,它映照当下,为未来保存文献。我们收集充满历史价值的老照片,再现那一段段珍贵动人的时代记忆。

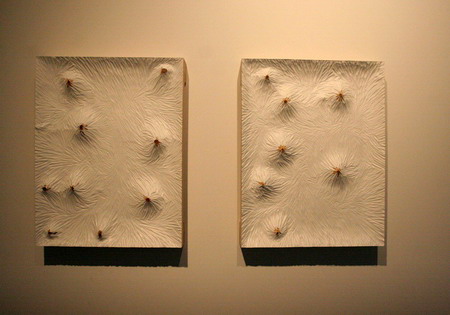

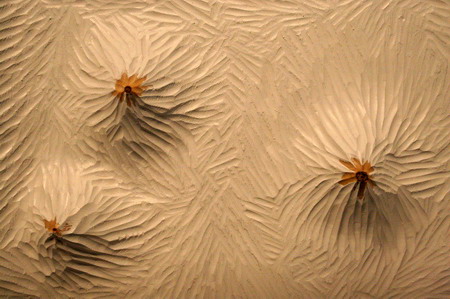

▲1985年11月,《画家》创刊新闻发布会,袁庆一、李路明、何山、谭力勤合影。

中国现代艺术阵地——《画家》

1985年11月,湖南美术出版社出版了一本名为《画家》的刊物,它在湖南新潮美术运动中扮演着至关重要的角色, 这份杂志在介绍扶持中青年艺术家、 推进中国现代艺术从萌芽到发展发挥了它独特的作用。

1984年冬,《画家》的主创者李路明在研究生毕业后回到湖南老家工作,当时,他与同学高名潞观察到中国现代艺术的种种萌芽现状而未能获得有效传播, 李路明便计划创办一个专门推介这些艺术现象的刊物, 并与高名潞约定“南北呼应”。据李路明回忆:当时他回来的时候,湖南美术出版社正在筹备一个刊物,应该是《红黄蓝》,缺少人手,他就与当时任社长的郑小娟先生见了面,谈了谈想法后就进入出版社开始打算做杂志。当时《红黄蓝》的筹备工作已经开始,由萧沛苍负责,内容为连环画,他进入出版社之后第一个问题就是改变其性质,使之成为推介中国现代艺术的阵地。这个想法得到了萧沛苍的认可和支持,于是开始着手退稿、重新组稿。他赴北京组稿,谭力勤赴浙江组稿。之后,创刊号却由于主管部门湖南省出版局的审批过程漫长,加上扉页创刊词与内容过于激进而须重新调整,一直延至11月才问世。在此期间,《美术思潮》、《中国美术报》先后问世,鉴于《美术思潮》以艺术思潮文字为主,《中国美术报》以中国现代艺术动态报道为主,而湖南美术出版社拥有较强的经济实力,因而在创刊过程中,将刊物调整定位为8开全彩色的以现代艺术家个案推介为主的季刊,并将《红黄蓝》改为《画家》。刊物持续发行至1991年,最后因为发表内容引发上级部门争议而被停刊。

▲1985年6月,《画家》筹备期间成员在长沙。左起:萧沛苍、李路明、谭力勤、谢鹏程。

▲《画集》创刊座谈会现场

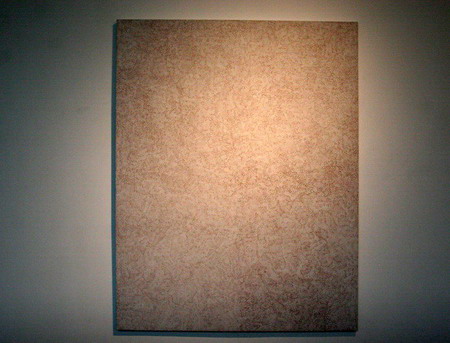

▲图为部分《画家》刊物,《画家》1985年10月创刊,为当时首家大篇幅推介新锐艺术家的刊物。1988年以后邹建平主持该刊。

据时为《画家》创办人之一的邹建平讲述,《画家》可以分为三个阶段:第一个阶段大胆地切入当代艺术,以艺术家个案研究为主要形式;第二个阶段以稳定发展,建立特色,发现新人为主要宗旨;第三个阶段则是善后工作,《画家》停刊后创办了《艺术·市场》的白皮书、《当代艺术》等刊,但最后都归于沉寂。

《画家》在其刊物征订目录上具体说明了其宗旨:“它着眼当代和未来,面向全国;它摒弃陈旧与平庸, 鼓励探索和进取;以扶持新一代画家的崛起为已任,以建设个性化、多元化的当代画坛为宗旨。”在85新潮阶段,《画家》实际上是一块致力于共同建设中国现代艺术的阵地。首先,《画家》的创办者及参与编辑的人员均为艺术家,如李路明、萧沛苍、姚阳光、袁庆一、邹建平等,他们从理论和创作上不同程度地参与了中国现代艺术思潮,并经常一起探讨中国现代艺术的诸问题。其次,《画家》吸引了全国各地从事现代艺术的中青年艺术家, 因而具有相当大的凝聚力。吕澎在《中国现代艺术史1979-1989》中提到:“在中国现代艺术风起云涌的“85 时期”,由于《画家》缺乏及时跟进的推波助澜效应而未成为此时期中国现代艺术中最具影响力的媒体,但由于它以前所未有的全彩大篇幅以及全面系统地展示一个艺术家的前卫之作,而引起艺术家的高度回应。大部分艺术家均为首次集中发表作品或首次成为封面人物,包括王广义、张晓刚、李山、谷文达、吕胜中、刘小东、周春芽、毛旭辉、叶永青、毛焰等。”

▲20世纪90年代初,吕澎、孙平、李路明、邹建平合影。

▲1991年,湖南美术出版社开始编辑出版《艺术·市场》。

批评家张蔷曾在1987年撰写的《绘画新潮》中首次提出“《画家》群体”的说法,在85新潮时期,典型的艺术群体是由若干艺术取向一致的年轻艺术家自主组成,且发布若干宣言,自费在各种代替空间举行若干展览,作品的针对性在于冲击体制下的一元化艺术格局。如此严格说来,《画家》群体其实并不存在。但是,因为《画家》而形成的凝聚力却铸造了比宣言更为稳固和持久的文化丰碑,它记载着80年代艺术家们对于当下艺术格局深刻思索后的真知灼见,记载着为推动中国现代艺术发展而前赴后继的壮志雄心。

——————————————————————

口述湖南美术史 总第222期

总体策划 / 马建成

学术支持 / 口述湖南美术史课题组

策划统筹 / 何煦

责任编辑 / 张高珊

摄影剪辑 / 熊鹏

研究成员 / 马建成 李辉武 伍琴 彭云 何煦 李辉 张高珊

如需订购《口述湖南美术史1949-2009》请联系我们!

联系地址 / 湖南长沙车站北路493号浏阳河艺术园马建成工作室

联系电话 / 13808466676 17708475127

联系邮箱 / 2544087186@qq.com

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。