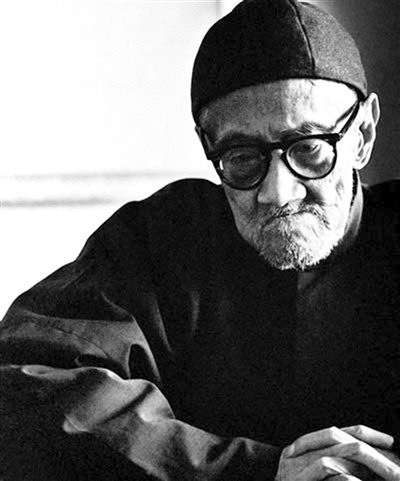

今年,是梁漱溟诞辰120周年。由其长子梁培宽编选的《我生有涯愿无尽——漱溟自述文录》出版,次子梁培恕写完父亲传记的第二部,尚待付梓。

梁漱溟生于北京,24岁入北京大学任教,7年后辞职,投身农村,在广东、河南、山东辗转开展乡村运动。抗战中,为促进国共团结抗敌而奔走,参与创建民盟,又创办勉仁中学;抗战胜利后,参与国共和谈,为和平建国而努力。1949年后,历任全国政协委员、常委及宪法修改委员会委员。

梁漱溟曾说:“我生有涯愿无尽,心期填海力移山。”95岁人生,他的身份有:国学大师、社会活动家、哲学家、教育家、思想家、社会改造运动者等等。身后二十五年,这些身份都已经如浮云消散,留存下来、可供流传的,是他的精神、他的思想,是他作为儒者为农民四处奔走,为家国奋力呼吁的行动家的身影。

这其中,梁漱溟孜孜以求的两大问题,时至今日,仍然不过时。这两个问题是:“一个呢,现实问题,现实中国的问题,因为中国赶上一种国家的危难,社会的问题很严重……还有一个问题是一个超过现实的、也是人生问题,对人生的怀疑烦闷——对人生不明白,怀疑它,有烦闷……两个问题不一样,一个就让我为社会、为国事奔走,一个又让离开。”

最终,儒家学说缓解甚至解决了梁漱溟的人生问题,他发现了中国式的人生意趣,不再认为“人生是苦”,而是抱持一种谨慎的乐观态度。另一个问题,“中国问题”,梁漱溟探求了一生,行动了一生,没能真正得到解决。建设中国耗尽了梁漱溟的一生,也耗尽了更多人的一生,同时,一代又一代的“新人”加入了求解的行列。

行动致良知延续儒家实践传统

梁漱溟的95岁人生,致力于研究儒家学说和中国传统文化,以其广博精深的学问、独立的品格、自由的思想被学术界称为“最后的大儒”。在梁漱溟看来,儒家的义理不是在课堂谈谈就可以,而是要在生活中特别是乡村生活里去实践,他告别大学而去进行乡村建设运动,即是对儒家义理的践行。

马勇是最早研究梁漱溟的学者。上世纪80年代,他去见梁漱溟,其时,梁漱溟已经反应迟钝,“问什么事情,都回忆不起来”。

在马勇看来,梁漱溟是一个需要重新认识的人物。梁漱溟的95岁人生,致力于研究儒家学说和中国传统文化,以其广博精深的学问、独立的品格、自由的思想被学术界称为“最后的大儒”。1979年,美国学者艾恺出版《最后的儒家——梁漱溟与中国现代化的两难》,把梁漱溟称为“最后的儒家”。该书获得过费正清东方最佳著作奖。

“所谓‘最后的儒家’,是艾恺胡说八道,他不知道在梁漱溟之后,中国又出现了多少儒家。”马勇对记者说:“艾恺当年只是找到了一个写作、访谈话题,他就说梁漱溟是中国最后的儒家,我从来都不这么讲。”

对于梁漱溟身上“最后的儒家”这一标签,华东师范大学教授、学者许纪霖认为,这只是一个象征性说法,并不是单纯指称梁漱溟个人,而是以梁为代表的整个民国知识分子即最后一代儒家。在许纪霖看来,传统知识分子绝大多数都是儒家知识分子。“1905年科举制度废除以后,没有了科举功名,儒家知识分子在身份上画上了句号,但是精神直到1949年才整体消失,梁漱溟作为民国儒家知识分子的代表,从这个意义上来说,是最后一个儒家。”

民国时,出现了一批新儒家,包括熊十力、梁漱溟、张君劢、钱穆、冯友兰等学者,“他们执着于发展儒家的义理”,在大变革时代,新儒家的发展引发了中国传统文化的巨大回响。与其他新儒家学者不同,在梁漱溟身上,“儒家的实践传统表现得更为强烈、明显”。

1924年春,梁漱溟到山东曹州高中演讲,提出“农业立国”主张。同年,31岁的梁漱溟辞去北京大学教学职务,开始寻找“中国问题”的答案,探寻中国出路,付诸实践。1927年,梁漱溟应当时“广东省的铁腕人物”李济深之邀,远赴广东,希望在那里实践乡治计划。按照梁漱溟自己的解释,乡治“即从乡村自治入手,改造旧中国”。

“放着北大教授不做,梁漱溟居然去进行乡村建设的尝试,这是很不容易的。因为在他看来,儒家的义理不是在课堂谈谈就可以,而是要在生活中特别是乡村生活里去实践的。”许纪霖说。

承担时代的使命1929年的主题之行

西方文化的冲击,使得知识分子们开始反思,认为当务之急,为“改造农村,开发民智”。1929年春,梁漱溟离开广州,“带了一帮人从南到北”,开始了一场以乡村建设运动为主题的考察之旅,和各地乡建运动领导人建立联系,为他后来创建的乡建提供经验、教训,坚定了他从农村入手解决中国问题的信心。

1927年,梁漱溟前往广东开展乡治教育,决定开办一个乡治讲习所,培养一批从事乡治的人才,希望以教育的方式完成乡村建设。次年4月,他还向国民党中央政治会议广州分会递交了《请办乡治讲习所建议书》,但迟迟没有得到答复,开办乡治讲习所的设想落空。1929年春,梁漱溟离开广州,“带了一帮人从南到北”,开始了一场以乡建运动为主题的考察之旅。

当时,乡村建设运动蔚然成风,全国乡建机构和团体达600个之多,数个地方的乡建活动规模较大、影响空前,有识之士热情奔走,积极行动,以求救活农村,复兴农村。最初,国民政府只是袖手旁观,乡建运动风起云涌之际,南京国民政府后来也以官方姿态直接或间接参与类似活动。马勇表示,这要注意到当时国民政府的政治背景,他们希望有不同的尝试,寻找出路,因此对各个省的发展模式并没有规范。这自然给知识分子提供了绝佳机会。

“这是时代使然。”接受新京报记者采访时,乡村建设人士欧宁认为,西方思潮涌入,对中国传统文化造成了巨大的冲击,当时的知识分子们都认识到,急需着手改造中国,改造农村,急需开发民智。

在这场主题旅行中,梁漱溟参观了陶行知在南京创办的晓庄师范学校、黄炎培在江苏昆山创办的乡村改进实验基地、晏阳初在河北定县创办的中华平民教育促进会实验区、阎锡山在山西开展的村制改革实验等。他甚至向陶行知“借”了三个学生来帮忙做事。

欧宁认为:“这样的考察,包括后来的乡建实践,为梁漱溟的论述提供了现实支撑,不是阅读典籍而来,而是通过社会实践获得。”这其中,不只是乡建理论论述,乡建运动本身这件事情,梁漱溟的这次旅行,日后也收到了意想不到的效果:和各地乡建运动领导人建立联系,为后来的乡建提供经验、教训,坚定了他从农村入手解决中国问题的信心。

作为当代乡村建设的践行者,欧宁非常重视梁漱溟的乡建理论。他觉得,乡建理论方面影响最大的非梁漱溟莫属,“他有各种深入的论述,有理论与行动的结合”。“我觉得任何社会运动,都要有论述,要把行动、思想通过论述来和人们分享。这一方面,梁漱溟做得最棒,我也学习过。”说这番话的时候,欧宁正在自己开展乡建项目的地方安徽黟县碧山村。

2011年8月,欧宁和他的小伙伴们发起举办首届“碧山丰年祭”活动,“丰年祭”本是中国传统农耕社会的一种祭祀仪式,他们借用这一仪式名称,冀图恢复和重建这种由来已久的乡村公共生活,赋予它新的社会文化内涵。不过,“碧山丰年祭”举办了一届即告夭折,去年活动开始前被迫取消。

“现在,我们的乡建活动变得日常化,不再有大型活动,没有什么外来人参与,只是和村民开展内部学习、交流对话。”欧宁说。

启蒙与启明“土匪只好去隔壁县了”

梁漱溟认为:“中国问题之解决,从发动直至最后完成,全在于其社会中的知识分子与乡村平民打成一片,结合在一起所构成之伟大力量。”他所践行的乡村建设,带有启蒙色彩,将知识分子的理念带给农民,也带有启明的色彩,将一种新的生活方式带到农民生活中。

考察乡建运动回京,梁漱溟通过教育家王鸿一的介绍,认识了河南人梁耀祖、彭禹廷等人,当时他们得到河南省政府主席韩复榘的支持,正在筹办河南村治学院。于是,又应邀到河南开展村治实验。1930年1月,河南村治学院开学,梁漱溟讲授乡村自治组织等课程。

然而,不到一年时间,中原大战爆发,支持者韩复榘调到山东任省政府主席,河南村治学院难以为继,于当年10月解散。在征得韩复榘同意后,河南村治学院的部分同仁迁往山东,1931年3月,梁漱溟在山东邹平县成立乡村建设研究院。在这里,梁漱溟开展乡建运动的时间最长,影响最大,邹平的乡村建设很快成为全国乡建运动的“领头羊”,“是当时中国人超越政党而救国的卓越努力”。

乡村建设研究院下设三个机构,分别是乡村建设研究部,研究乡村建设理论,制定有关计划、方案和政策;乡村服务人员训练部,负责训练乡建人才;乡村建设实验区,以交通方便、自然条件理想的邹平县为实验区。邹平确定为实验县后,该县的全部事务都由研究院管,县长由梁漱溟等人提名,山东省政府按照提名任命。

除了组织管理权,乡村建设研究院在邹平还有治安权。在挂有梁漱溟手书“行其所知”书法条幅的住处,梁漱溟长子、今年88岁的梁培宽幼时曾住在邹平,他对记者回忆道:“那时候,研究院从地方上挑选年轻人,加以训练,组成民兵队,这样,每个村都有自己的保卫力量,土匪就只好去隔壁县了。”

在治安、管理之外,研究院积极发展合作社,利用合作形式来引进科学技术,增加生产,提高农民收入。创办乡学、村学,把教育社会化,也借此培养村民的政治习惯,“训练乡下人对团体生活及公共事务的注意力与活动力”,培养村民自治组织的能力,从被动变为主动,来创造文化,改造农村。甚至还成立一些道德协会,以相互监督、清除落后习俗,有的村还编写了《早起歌》,唱到:“黑夜过去天破晓,朝日上升人起早,勤俭孝友,慈幼敬老,乡村风俗自好,力田而食,布衣亦尊,天下将太平了。”

这些行动都让清华大学教授、学者许章润颇为感触。上世纪80年代,许章润曾面见梁漱溟,并提问。他对记者说:“现在讲乡村建设,是要解决农村凋敝的境况,比如怎么解决农村空心化的问题,把乡村建设当成了一个工具,而不是像梁先生那样,要传达价值理念。”

被终止的改良以出家精神开展乡建

梁漱溟是从精神训练入手,从传统文化汲取营养,培养团体意识、集体精神、关切公共事务的能力,让农民能在之后自动组织起来从事乡村建设运动。但这种温和的改良,需要时间,可惜未得时代之允许,被迫中止。因此,梁漱溟的主要贡献,是给出了一种国家建设的路径,并留下了可待延续的传统。

在邹平,梁漱溟致力于发挥农民的主体性作用,他曾论述道:“乡村建设之所求,就在培起乡村力量,更无其他。力量一在人的知能,二在物资,而作用显现要在组织。凡所以启发知能,增殖物资,促进组织者,都是我们要做的。然力量非可由外铄,乡村建设之事,虽政府可以做,社会团体可以做,必皆亦本地人自作为归。”

欧宁认为,从乡村文化的内部着手,是梁漱溟在开展乡村建设时和晏阳初的差别所在。也就是说,晏阳初在定县举办的平民教育促进会,是从教农民识字入手,来提高农民的知识水平,这之后再解决其他问题;梁漱溟是从精神训练入手,从传统文化汲取营养,培养团体意识、集体精神、关切公共事务的能力,这之后自动组织起来从事乡村建设运动。

邹平乡建运动历时七年,其间山东省政府将邹平经验推而广之,至1937年,实行乡村建设管理的县已经超过70个。但是,随着日本的入侵,乡建运动被迫结束。对于这七年,梁漱溟后来认为:“……在当时乡间也是不无效果的。诸如实验区乡村之社会秩序、经济发展、文化教育、民情风习等方面,均有好的变化和气象。”同时,他也坦承:“我落到同许多社会改良主义者一样,终归未能真正解决中国问题”。

在许章润看来,乡村建设要解决中国问题,正反映出梁漱溟儒者的特点,“为苍生起,奔走于大地”“儒者是要实践儒家学说,要身体力行,有一种宗教般的救世情怀,现在有一些新儒家学者,天天在说我是一个儒者,说完可能就唱卡拉OK去了。”

实际上,梁漱溟确实有一种救世情怀,在一篇题为《以出家精神做乡村工作》的短文里,他表示:“现在我来做乡村运动,在现在的世界,在现在的中国,也是同和尚出家一样。我同样是被大的问题所牵动,所激发;离开了朋友,抛弃了亲属,像和尚到庙里去般地到此地来。因为此事太大,整个地占据了我的生命,我一切都无有了,只有这件事。”

采访时,许章润对记者说:“梁先生从来都是家国天下这个大框架里来思考具体问题,你们写文章,要把这句话一定要写进去。没有这个眼界、眼光,瞎嚷嚷有什么用?但这正是一般人忽略的问题。”许章润认为,梁漱溟的乡村建设实际上就是国家建设。马勇也认为,这种本土的乡村实践,是梁漱溟在转型时代最重要的贡献,他给出了一个路径。

对于这一场乡建运动,学界持论不一,有人认为它以失败告终,有人觉得只是“未完成”。梁培宽对这两种看法都不赞同:“如果一项运动要开展20年,但只进行了7年,成功或者失败谁能说得清楚,如何来评估?”

入世的痴狂中国文化的托命者

梁漱溟对两个儿子说:“前人云:‘为往圣继绝学,为来世开太平’,此正是我一生的使命。”语带狂妄,却是对中国命运的痴心观照。受阳明学的影响,梁漱溟也是认为,内心的良知涵盖了整个世界,因此他对社会的政治关怀,是超越政治希冀绵续文化而求其进步。

乡村建设运动之外,梁漱溟同样挥洒着他的儒家入世情怀。从晚清、民国到1949年以后,中国文化已经风雨飘摇,“这棵大树差不多要被吹断了”,许纪霖认为,在这一个紧要关头,梁漱溟自觉承担了“文化托命之人”的角色。“所谓托天命,在这个时候,他把自己理解成了文化的托天命者。”

梁漱溟的儒者之狂,可以从他遭遇的危险经历中找到解释。1942年2月,梁漱溟自日本占领下的香港脱险后,给儿子梁培宽、梁培恕写了一封信,即《香港脱险寄宽恕两儿》。信中,梁漱溟对两个儿子说:“前人云:‘为往圣继绝学,为来世开太平’,此正是我一生的使命。《人心与人生》等三本书要写成,我乃可以死得;现在则不能死。又今后的中国大局以至建国工作,亦正需要我;我不能死。我若死,天地将为之变色,历史将为之改辙,那是不可想象的,万不会有的事!”并说,“我的安危自有天命”,这包含有两层意思,“头一层是自信我一定平安的意思”,“再一层是:万一有危险,我完全接受的意思”。这些话,遭到包括熊十力在内的很多人的讥讽。

这封寄给两个儿子的长信,写于1942年初。次年7月,梁漱溟又在信后附有一则简短的“后记”,最后一句话写着:“其中狂妄的话,希望读者不必介意,就好了。”

说到这一则轶事时,许纪霖会心大笑:“很多人觉得他狂,实际上,不是他狂,而是他觉得自己是承担了中国文化天命的人。”许纪霖认为,在转型时代,自觉怀抱中国文化使命,是知识分子最为重要的承担。除了梁漱溟,熊十力、马一浮等大儒都是“文化托命之士”,“他们受到阳明学影响,他们对社会的真正关怀,不是政治,是文化”。他们都试图“不使文化失传,不使文化停滞不进”“绵续文化而求其进步”。

在《最后的儒家》一书中,梁漱溟也向访问者艾恺表示:“孔子和王阳明是圣人”,他自己只是一个普通人。与其他普通人不同的一点是,他“在雾中远远地看见了孔子是怎么回事,王阳明是怎么回事,远远地看见”。

“这些人继承了王阳明的传统,王阳明认为我心即世界,内心的良知涵盖了整个世界。传习阳明心学的人大多比较狂,但这个‘狂’,不是虚妄,而是有实际内容,比如梁漱溟自认为承担了文化使命,并且这样做了。”许纪霖解释道。

1953年,梁漱溟当众顶撞毛泽东,提出“农民生活在九天之下,工人生活在九天之上”,向毛泽东要雅量,至今仍然被学术界津津乐道。有评论者认为这一时期,梁漱溟的儒者之狂走到了顶峰。许纪霖认为:“在当时,没有人有这样大的勇气,这次梁漱溟所表现出来的狂,是一种文化意义上的政治担当,背后也是因为他认为自己承担了‘天命’,代表了农民。”

梁漱溟这种儒者之狂,如今来看,饱含着一种时代的忧伤。“现在的绝大部分知识分子,都是学者专家,为稻粱谋,有专业精神,但不再有以天下为己任的担当。中国社会仍然处在转型期,我们还需要梁漱溟式的人物。”许纪霖说。

(参考书目:梁漱溟《梁漱溟全集》、《乡村建设理论》、《我生有涯愿无尽——漱溟自述文录》,艾恺《最后的儒家》,梁漱溟、艾恺《这个世界会好吗》、《吾曹不出如苍生何》,梁培宽《梁漱溟先生纪念文集》,李渊庭、阎秉华《梁漱溟先生年谱》,汪东林《梁漱溟问答录》,祝彦《“救活农村”:民国乡村建设运动回眸》。)