本文发表于《艺术时代》第22期

身份、根基与自画像

身份问题是解读肯德尔•戈尔斯(Kendell Geers)作品的关键,家庭、社会、宗教及历史等因素对其艺术实践有重要影响。戈尔斯从未停息对“世袭制身份”的反抗,并不断以此而定义自我。我们通常用“身份”这个词来描述一个人的特征,它来源于近代拉丁语“Identitas”, 意指“相同的种类”;在哲学中,它含有“永恒的本质”之意。笔者试图用“身份”一词来追问艺术家根基中所永恒具备之物。在尼采看来,根基虽然会诱发新的、不可预测的图样,但也保持着其本来面貌,由此来讨论与戈尔斯相关的激进思想也变得可能。艺术家追本溯源,择取最基本规则并促使其最大程度地接近后果,凸显“激进”一词的意义。所以,法国人也引用了这一英文含义。根基、本源和激进思想是隐藏在身份观念中倾向于情绪化的术语。

很多人通过自己的参考构架去解读戈尔斯的作品。一些西方人对艺术家的创作背景仅略知一二,对作品认识很肤浅,他们使用比较晦涩的标准来界定艺术品,殊不知艺术家的根基才是作品的灵魂及主线。这就造成了两极分化,要么对艺术品倍加推崇,要么高度拒绝,两种后果都是源于其对身份的误读。那些对打破规则界限的艺术品(比如有关暴力、挑衅,有性取向、色情的作品)感兴趣的人对作品进行误读,他们对作品的误读归于流行垃圾的诱惑以及性的过度暴露,是它们侵蚀着媒体。这种浅薄的认知与笔者1996年在约翰内斯堡结识戈尔斯时所意识到的残酷现状大相径庭。那时的南非每4分钟就会发生一起强奸案,也就是在同年,一桩广为传播的荒唐事件就是,一名妇女在海滩因只穿一件单薄的衣服而被捕。暴力无所不在,在市中心,汽车被砸毁,人们在光天化日之下被追逐、袭击。文明古城索韦托也陷入悲怆与骚乱中。

戈尔斯作品所呈现的直接并具挑衅性的暴力性特征往往没有明确的现实所指,那些拒绝他作品的观者通常将其解释为太过“简单”,认为只提供了一个解决方案而已。然而,其作品远比此深刻得多,与作品相关的并非仅仅指它所挑起的打破禁忌,穿越边界等事件。如果只是肤浅地理解戈尔斯的作品,那将陷入哗众取宠的范畴,因为这类作品并非反映真实的日常生活。戈尔斯作品的重要性在于看似简单的表象下所隐含的多重复杂含义,也正是这种坦率纯真的幻象赋予作品以力量,即作品在创作过程中所具有的多重意念与关涉。它们更多带有批评性又不乏神秘色彩,那些缺乏对固有精神性传统认知的人是无法体验到的。作品的独特性来自艺术家将个人身份融入古今神话之中,对戈尔斯作品中“根”的追问可横亘远古文明及当今西方社会。他选择与圣经寓言故事有关的主题,如善恶, 内疚和宽恕、盗贼、爱情故事等等,他还涉猎19世纪以及20世纪的神话,既有拯救艺术也有现代艺术博物馆的神话等。

在讨论戈尔斯的创作之前,有必要分析哪些方面界定个人身份。戈尔斯的创作始于1988年, 由彼上溯6年,16岁的他离家出走,放弃了他的南非籍名字并启用新名字肯德尔。在实行种族隔离制的政权中,军事法律拥有绝对权威。戈尔斯逃避南非国防军的征兵令,并到南非著名的百年名校金山大学读书,毕业后,他又流亡到美国当了理查德•普林斯(Richard Prince)的助手。自那之后,他的艺术思想是基于严肃基督教道德的,极力反对18世纪后期英德对南非的历史殖民占领。年轻的戈尔斯历经了南非种族隔离制政权的瓦解,这可以从1990年“释放尼尔松•曼德拉(Nelson Mandela)”事件中看出。先前政权的土崩瓦解也解构了以往戈尔斯背景中矛盾的两方面:基督教道德和对殖民主义的否定。戈尔斯积极投身于南非当代史的书写之中,最初作为记者,稍后他成为一名艺术家,并尝试重建被他之前完全拒绝的身份。其作品曾使他受到几次死亡威胁,尤其是在1993至1994年的作品《无题》(ANC、AVE、AWB、CP、DP、IFP、N、PAC、SACP)中,年轻的艺术家通过参加多个党派活动获取了多重政治身份,不同组织的会员证可以作证。结果,他从不泄露地址,充当一名正等待被判刑的人,一个从出生就负罪的人。

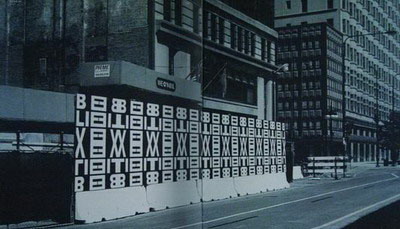

拒绝于身份从一开始就是戈尔斯创作的基石。戈尔斯的简历,已经成为他的一件作品,呈现了一个年轻人离家出走以及出门在外处处碰壁的状况。这些因素促使他从一开始就对自己进行否定,虽然这带有比较乐观的态度。字母“TW”经常出现在他早期的作品中,TW是“保留标题(Title Withheld)”的缩写,这是艺术家早期艺术实践的主要形式。

我们可以在他早期的作品中注意到,身份问题是通过图式及名称的合用而呈现的。1988年,戈尔斯创作了一件小型作品《砖》(Brick),一个影印本贴在砖上,砖在日常生活中随处可见,既是建筑材料也是一种危险武器。这个文本取自新闻报道,报道说有一家六口因家内失火而窒息死亡。整件作品中,只有p.olice官员的名字被提及,而没有遇难者的名字。因此,艺术家对无名家庭的纪念将人们的注意力倾向于那些遇难者,也嘲讽了现实中新闻媒体对个体身份的漠视。缠绕在砖上的白线同事故展开调查之前缠绕在一具尸体上的白线是一样的。熟悉西方博物馆的人可能由此联想到博物馆中为保护装置而设立的障碍物。中间物体的植入更进一步说明了艺术作品中观念的交互作用。如果观者想读到文本,需屈膝以此表达对未知身份的敬意。

同年,戈尔斯创作了自己的第一幅自画像《1976年6月》(JUNE SEVENTY-SIX),主要是指1976年震动世界的索沃特暴乱事件,戈尔斯那时只有10岁。作品有一张照片,照片中描述了艺术家的生日,手臂上有一条鳄鱼。这一个人化的图像回应了另一张照片,反观悲剧的南非历史,特别是索沃特**中死去的小赫克托簰靟森(Hector Peterson)。因此,生活在恐惧与不安中,戈尔斯认为自己是负罪的。1995年他写道,“出生的无常标志着他个人生活的无常,正是这种无常驱使他不断前行。”

1993年,阔别威尼斯双年展25年之久的南非重返舞台。那一年,戈尔斯创作了《保留标题》(Title Withheld),作品有一个带有两个铁吊坠的链条,一个吊坠代表标题,另一个代表日期:1968年5月。这件作品暗指艺术家的身份是一名罪犯,是其自身历史与国家的人质。戈尔斯选择修改囚犯身份的锁链融入自己的身份,以此反观他改变自己名字与出生日期的行径。艺术家之所以选择1968年,是因为这一年他不仅经历了索沃特**,还有米歇尔•杜尚的死去以及居伊•德波(Guy Debord)著作《景观社会》(The Society of the Spectacle)的出版,这些人都是戈尔斯所崇尚的。戈尔斯的肖像作品与艺术史、政治休戚相关,今天看来这也是其作品永远具有生命力的所在,他不断为观者提供解读其艺术作品意义的视角。《保留标题》这件作品只能在艺术家去世后通过拍卖行卖掉,这说明戈尔斯不屈从于艺术市场,注重作品本身的意义,他似乎是故意使这件作品与商业绝缘。这类政治题材作品与他早年对事物的否定理念是连在一起的。

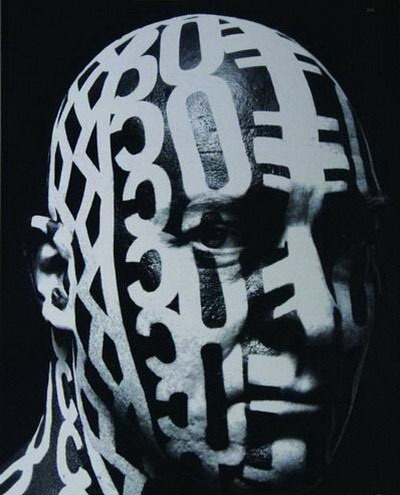

1995年在尼斯创作的《自画像》是其第三件自画像作品,此时艺术家感到被放逐,被隔离。该作品属艺术家早期创作中,给予笔者感触最大,也是很重要的作品之一。最初版本的自画像包含荷兰啤酒瓶碎片及艺术家的家庭照。不幸的是,这件作品在从纽约运往约翰内斯堡途中因航班TWA800失事(美国环球航空公司)而被毁,之后戈尔斯又重做了12件。碎裂的瓶子,不可能被鉴别。这些作品是被复制的,正好反讽了啤酒瓶的商标语“原汁原味”。这些破碎的瓶子也是城市暴力的象征,它们是街角殴斗中经常被使用的凶器,同时它们还可能具有装大麻等其他潜在功能,寓意一种逃避主义。这件自画像代表着破碎的身份,“从荷兰进口”被循环使用,被莫名的恐怖主义相关事件所摧毁的卑微身份,真相永远被隐没。戈尔斯呈现了南非人民的破碎文化,不正视问题,拒绝在仿制面前提供原作,同时诉诸暴力,在其中追寻艺术精神释放的狂喜。

戈尔斯每年都会创作一件肖像作品,虽然有时比较“隐晦”,像《酒会》(Kocktail)作品中,吹制的玻璃杯是以艺术家的生殖器为模型制成的。在2005年法国蓬皮杜艺术中心举办的名为《酒神》的展览中,这些杯子被观者用来品尝香槟,彰显了艺术家对具有反讽意味的狂饮与性欲的极力探索。

生为一名非洲人,基督教精神与道德已成为艺术家最关心的点,也是其最初艺术身份的重要特征,从那些连续的爆炸及破碎的玻璃中可见一斑。1993年的作品《悬挂的片段》(Hanging Piece)就受到恐怖主义的启发,恐怖行为在南非城市中是司空见惯的,如在高速路上,悬空的石头被用来击破汽车玻璃。艺术家的创作遵循着这一基调。

负罪感与戒令促使艺术家创作了一组试图摧毁阻碍及限制的作品。偷窃,甚至强奸是戈尔斯装置作品从开始就遵循的主旋律。一些作品警示人们随时将会发生抢劫案,这恰是混乱中南非的真实现状。1993年的《保留标题—公文包》,意指即将来临的恐怖袭击。在2004年的作品《庆宴》(Potlatch)中,钥匙象征着偷窃行径,它们通过不同方式诱导观众——博物馆的隐蔽角度是可以进入的,而其中的经典作品是可以窃取的。这件作品的原件由纽约收藏家詹妮•格林伯格收藏,在其纽约上东区的家中,有玛格瑞特恩(Magrittean)的标语,“严禁复制”。

“艺术偷窃”是艺术家为调和艺术与观众而不断重复的主题。1994年的作品《保留标题—遗失》,意指一件作品有被盗或可能被盗的迹象,所以只剩下孤零零的空架,通过缺失隐喻了可能涉及的意义。

《保留标题—被偷的思想》讲述了一件加布里埃尔•奥罗斯科(Gabriel Orozco)作品的复制品,一个泥球滚到地上,这又回应了意大利艺术家米开朗基罗•皮斯特莱托(Michelangelo Pistoletto)的作品《散步雕塑》(Scultura da passeggio)(1966-1995年),作品由压缩报纸制成,这些报纸上印有“艺术项目” (Progetto Arte),并且它们是1966年在意大利都灵的公共表演中被人们携带的。两起艺术剽窃行径由此得以呈现,它质疑流动性、运动、转译与交流,艺术界的共享再次抛出有关艺术本体与精神财产之间的问题。

《爱之后》(After Love)也是有依据可循的。“LOVE”是罗伯特•印地安那1960年代后期的作品,而戈尔斯有多个这件作品的版本,1996年艺术家把英文字母“BOMB”赋予不同色彩,有蓝绿色,也有红黑色。印地安那的原创作品在1980年代影响了“总体思路”(General Idea)派别的创作。

语言之外

1998至1999年,戈尔斯的创作有了重要转折。历经十年艺术创作经历之后,戈尔斯开始在国际舞台上崭露头角,同时他也不断探索新的媒介。他总结出一套有关艺术创作、形式、主题以及情愫的模式,而所有要素都可以从他前十年的创作中找到根源,他所拓展的艺术方式是超越观念艺术语言的。观念艺术是建立于对国际艺术媒体的研究上而非从展览中获得的第一手经验之上。在戈尔斯艺术创作的前十年中,他不迷恋当代艺术,而是从其本身经验出发不断思考,他按照集体无意识指向以及最基本的人类驱使,试图使观众浸入他所营造的充满诱惑的氛围中。为了达到此目的,他不断地研究戒律,并将其与录像、声响融合于一体。1998-1999年的作品《保留标题—枪击》标志着他决定性的转折。作品的材料由显示屏组成,它们促使观众进入一连串的枪击现场,犹如好莱坞的视听场域。

2000年,戈尔斯在创作《真理与勇气—杨•荷特》(Jan Hoet)后暂退艺坛。杨•荷特因其策展人角色及任根特美术馆(SMAK)的艺术总监而被视为当代艺术的偶像,艺术家实施了一个荷特被色虐狂痛打的项目。作品在由荷兰女王主持的展览上展出,策展人的叫喊声通过由二战时期旧式军用扩音器制作的装置传播出来,由此,这种荒诞的过时器械充分表达了过去阿纳姆城的惨淡面容,这标志着戈尔斯的艺术进入巅峰阶段,他继续探索有关艺术中的政治逻辑表述。这个装置作了“U”形回合,直接贯穿着艺术家之前的创作,并将它们联系在一起。对这件作品经过缜密解读与考察后,戈尔斯回到了艺术的本质问题上来。他对物体质疑的兴趣回归了,尽管这次他偏离了杜尚的语言主义范畴。为了使其艺术融入到更为宽泛的现实中,戈尔斯竭尽全力从纯粹地呈现与政治性中释放自己。他的探索涉及宗教历史,并直溯古埃及,远古创世神话中的阴阳变化法则等对艺术家有重要影响。

戈尔斯沉迷入16世纪的神秘主义哲学中,他通读乔达诺•布鲁诺(Giordano Bruno)、约翰•迪伊(John Dee)、李维(Eliphas.Levi)、巴布斯(Papus)的哲学,其中居首位的是文艺复兴时代影响力最大的巫师、通灵思想家阿科尼利厄斯•格丽芭( Cornelius Agrippa)。戈尔斯似乎也涉猎过法国幽默作家拉拍雷的作品,受其讽刺与幽默风格的影响,他的作品也带有人道主义与神秘色彩的魔力。他为里昂双年展所作的《高尚的声明和女性的杰出》(Declmation of the Nobility and Pre-eminence of the Female Sex)是向格丽芭致敬的作品,在戈尔斯看来,格丽芭是在里昂遇到了法国思想家拉勃来(Rabelais),要知道,艺术家也在里昂居住过4年时间。魔术师试图将自然、神谕、智人结为一体,格丽芭也因其著名的粗俗幽默笑话闻名。

当发现乔治•巴塔耶(Georges Bataille)、米歇尔•莱里斯(Michel Leiris)、罗格•塞罗斯(Roger Caillois)组合的作品时,戈尔斯的艺术告一段落,他发现他们对政治、当代人类学、神秘哲学等有共同的兴趣。为了尝试更深层次地重建他的身份,除了关注政治问题,他还极力钻研精神问题,试图将基督教文化及非洲文化故事结合起来。带有万灵论的非洲传统在主、客体方面为艺术家开启了大门。尽管艺术家受到了更多欧洲文化的影响,他更加强对客体的关注,如非洲面具,这也在他的《自画像》作品中有呈现。对非洲传统来说,面具只有在戴到人身上时才真正实现其价值,其功用性比面具所呈现的图式更重要,前者对戈尔斯来说显得更重要,其终极目标是超越语言的呈现问题。

他2002年的作品《恐怖主义者的徒弟》(Terrorist’s Apprentice),树脂玻璃下放着一根火柴,火柴的微光照耀着黝黑的东京宫大厅。火柴没有燃烧,似乎是在等待破坏者去点燃,预展的时候也是这种情况。一名观众将玻璃盖子打碎了,展览再次开幕就得需要重换树脂玻璃,艺术家赋予作品“黑色”讽刺意味——偌大的空间置放如此微小的物体!戈尔斯让观众赤脚进入,这种只有在观看杰作时才有的礼节,被他采用了,此外还用了底座、看台、聚光灯、地毯、黑色天鹅绒窗帘等。艺术家采用了夸张手段给观众的印象是,抗议博物馆级的展示,使物体回归本源。同时,他还在探寻其他的启迪形式。

情色之外

肉体、性欲、爱及宗教很快成为戈尔斯创作的主题。2000年之后,艺术家的创作从专注社会及政治暴力方面转向色情方面,这些主题使艺术家的使命得以继续,即突破语言的界线,有关性欲的作品也是由一些暴力画面组成的。巴塔耶在《情色》(Eroticism)中说:“从本质上说,色情的世界也是暴力的世界,强奸的世界”。戈尔斯继续探索罪恶问题,但这一次是通过肉体。他重温古代博物馆藏品,跳出了解艺术需按时间为序的局限,摆脱了艺术发展束缚,并拒绝遵循自己被外界定义的框架。作品《现在时》(Present Tense),一只倒挂的数字钟表,见证了其对循规蹈矩的蔑视。戈尔斯一直遵循颠覆原则,认为真理亦有诸多表象。在其近期的霓虹灯装置作品中,他喜欢将拼写倒转并在朗读时得到反义,这种反义取决于他突出了所有字母或者仅是选择几个。在《相信(说谎)》(BE:LIE:VE)作品中,“LIE(欺骗)”三个字母张贴在罗马城中希斯别墅的外墙上,面对着圣彼得大教堂。这种作品显示出戈尔斯志向于脱离语言本身,而上升到精神与自由的解放层面。同样,他也在探索将主题从爱转移到欲望上来。

1994年开始,随着作品《保留标题—夜间门房》(Night Porter)和《保留标题—困惑》(Obsession)的问世,戈尔斯已经创作出了与性爱倾向紧密相关的作品,前者的灵感来自电影《夜门》(The Night Porter),女主角夏洛特•兰普林(Charlotte Rampling)裸露至腰,俯首为一个德国军官戴帽的片段。《困惑》(Obsession)描述的是卡文万•克林因(Calvin Klein)品牌广告中,以平视角度,年轻的裸体模特凯特•摩丝(Kate Moss)衬托着可卡因切割线,被褶皱的纸币和信用卡一起,使人联想起吸毒情节。在这件作品中,戈尔斯看上去在讥讽被性、毒品和金钱所包围的男同性恋。1993年开始他在《保留标题—哈斯特勒》(Hustler)中利用了色情图片,在描述了一个自慰女人的巨幅海报上,溅上了艺术家的精子。作为海报前身的杂志在当时的南非却是禁刊,描述裸体女人与裸体日光浴一样都是禁止的。在这件作品中,戈尔斯用阴、阳与性别这一老生常谈的图式引出“性困扰”这一主题。色情海报揭示出阴茎的阳刚之力,作品《酒宴》中重温了这一主题,正如他的其他一些作品,该作品也受到了批判和讽刺。

2004年,在阿尔比的帕维斯,戈尔斯推出了他的情色圣女。这些自慰的女人图片取材于色情杂志,它们跟阿尔比区司空见惯的异教徒有关,性被视为教派成员解放的一种方式。与此形成鲜明对比的是基督教(Christianity)自欧南(圣经中不育的变态原型)时期一直反对自慰。

戈尔斯还同来自Front242的音乐家帕特里特•库德尼斯(Patrick Codenys)在科特赖克创办了“酒神(Dionysian)工作室”。受埃塞法尔组合(Acephale Group)的启发及他们对宗教祭祀行为的迷恋,在裸舞池中狂怒释放的爱神(Eros)经常被簇拥在容易引发暴力倾向的女人中间。

2005年,戈尔斯为蓬皮杜艺术中心(Pompidou Center)创作的《圣女》(La Sainte-Vierge)成为该中心的压轴作品。戈尔斯将之前的圣女作品也一并展出,是为了向弗朗西斯•皮卡比亚(Francis Picabia)的作品《La Sainte-Vierge》致意,这些作品如同笔墨的自我喷射。为了集中展出有关圣女题材的作品,阳刚类作品并未随同展示,如同在“Ecce Homo”系列绘画中并没有风格构思有差异的自慰的女性类作品。

除了情感外,“爱”是什么?这是戈尔斯在其作品中不断重复寻索的答案。这种寻索与其极力挣脱语言的束缚密不可分。当他在诉说语言文字的影响及其内在危险时,戈尔斯摒弃了它们的权威性,戈尔斯对威廉•伯勒斯(William Burroughs)的作品很感兴趣,尤其是其书《电子革命》(Electronic Revolution)。

当代语言经常将“Eros”与“agape”混淆。戈尔斯也取笑丘比特与维纳斯(Cupid&Venus)的神话传说,如同他对待男同性恋一样。《保留标题—维纳斯与丘比特的寓言之后》(After an Allegory with Venus and Cupid),创作于1993年,是对佛罗伦萨画家布隆基诺布龙齐诺的样式主义风格作品(原作现藏于伦敦国家博物馆)的再创作。

戈尔斯也去探寻“去爱”(to love)的含义。本能性欲与大爱的意义对立可追溯到《新约》(New Testament)中有关赞扬前者反对后者的教义。心灵之爱与肉体之爱在任何时期任何语言中都是两个极端,例如,康德就认为“虚幻之爱”与“现实之爱”完全不同,它们的表达也有较大差别(英语Love,法语aimer,德语lieben),但今天人们将二者意义视为同意。戈尔斯便尝试超越这种对立,力图使其统一化,这也符合弗洛伊德的论断,“欲望乃现实爱与精神爱的唯一源泉”。分析公元前360年的著作《柏拉图的晚宴》时,他在《转移》(The transfer)中写道,雅克•拉康(Jacues Lacan)辩称,爱与欲望在初始时相互循环,“爱能补你之缺。…”,“…你可以说,狄俄提姆斯”(Diotimus)的爱之辩证定义了欲望的转喻功能”。所以戈尔斯是在探讨身心的性欲,从不摈弃神圣的情欲,这归于艺术家的内在体验,一种对打破限制,扫除障碍的渴求。

作品《情人》(The Lovers)(1998-1999)描述了同一基座上的两盏红蓝应急灯在默默交流,融合了康斯坦丁•布朗库西(Constantin Brancusi)的《吻》以及致命危险传递的信息,展现了撒旦的“爱到极致便是一种死亡”。柏拉图通过《狄俄提姆斯》释义了爱的理论(《夜宴》中与苏格拉底(Socrates)的谈话),事实上“爱神”就是强大的魔神,然而,他唤醒了神的热忱。爱神也被视为奥秘初始的副本。这部作品进一步启示出,柏拉图《菲德拉斯》(Phaedrus)阐明的恐怖与欲望关系,缪斯女神(Muses)的诗意的欲望。

总之,戈尔斯的作品不像贝尼尼在罗马圣玛利亚教堂所作的雕塑《圣特雷萨之幻觉》那样具有神秘性。作品《爱之后》(After Love)提出了我们通常理解的“爱”的限制,在这里“爱”暗指“炸弹”。爆炸性装置带有神秘性的内在体验,如艺术家2005年的五角形状作品《灵魂之家》(House of Spirits)中所传达的那样。

戈尔斯以暴力作为其艺术创作的导火索,质疑戒律,并贯以其独特的黑色幽默。笔者还清晰记得,当观众参加《鸡尾酒会》(Kocktail)仪式并得知他们饮用的盛香槟的器皿是由艺术家的生殖器为模型而制作的之后,观众所流露出的尴尬表情。有些观众甚至带走了这些玻璃器皿,而这正是艺术家的目的所在,即挑起人们所渴望的意象化欲求。然而,纯粹界定戒忌对创作一件好作品来说是远远不够的,尽管现实中不乏有艺术家为表达自身所惑而进行此类创作。这件作品所折射的观念在于,生殖器是静态的、玻璃造型的物体,已失去它本该具有的力量。观众也只能将其视为一个器皿,他创作的女性器官也具有同样意义,戈尔斯似乎是在煽动一场性暴乱。艺术家对业内那些寻求秘密信息的记者,面对杨•荷特并通过施虐与受虐行为对权力进行质问的精神分析家、艺术剽窃者、恐怖主义者、电脑黑客,艺术家都能谙熟其策略,进尔揭露其秘密。他用身体暴力去探求艺术,如先前谈论的暴力色欲。戈尔斯的创作带有古代神谕的象征主义倾向。创造与毁坏,体验极限及戒律,通过性与色欲主义探索人类的生死奥秘……这是戈尔斯的内在体验,如同他在作品中所表述的,一种生来具有的、超个体的体验。由此,艺术家的创作历程从最开始的“闯入”(经由一个从拒绝到剽窃再到蹂躏的过程)到现在的“喷发”(在对爱的重新定义中可以找到根源),是对灵魂溯本求源的释放。