华西村街景 邓丽雯︱摄

此刻我正带着60个学生在江苏省江阴市的华西村“下乡”做社会调查。我刚打电话给华西村负责接待的副书记,他却累病了,正在医院里面治疗。也难怪,高达328米的“增地空中新农村大厦”十天前开张,同时,介绍华西村发展状况的宣传片登上了纽约时代广场的大屏幕。海内外记者纷至沓来,管接待的书记肯定是连轴转忙个不停。

华西村多年来因为坚持集体经济,发展成如今人均12万的年收入,造成所谓户户住别墅、家家有汽车的富裕景观而引人注目,号称“天下第一村”。这个“第一村”很会吸引眼球,盖起不土不洋的金塔,山头上的仿造天安门,购买直升机让村民俯瞰家乡等等,每一个事件都是新闻头条,都引起议论纷纷。其中议论最大的当然是华西村制造的对于老书记吴仁宝的个人崇拜,以及他的家族成员接任新书记和多个副书记职位,整个家族实际占据华西村总资产90%以上的高份额这些状况。其次的批评则集中在华西村的“炫富”,因为他们在新农村大厦的大堂里摆上了重达一吨价值数亿的金牛。其实这两条在我看来恰恰不是问题的关键。乡村民主选举的结果事实上可能向优势家族倾斜,只要不存在程序违法,客观上也可能是有一些正面效果的,比如造成了政务的高效执行和连续性,这也可能形成以乡绅治理为核心的传统乡村自治模式的复兴。至于“炫富”行为,除了被解释为黄金储备的一种形式,更重要的是它本身被纳入眼球经济运作中,成为一种投资信心和旅游业资源,对于一家上市公司来说,这其实是合乎工具理性的行为,我们并不能从道德上苛求。

对我来说,值得怀疑的,其实是华西村的发展模式本身。这个“乡村”赖于发展的钢铁、纺织、化工等行业与本地资源缺乏深刻的联系,它今天事实上已经转型成一个缺乏成熟规划的中小型工业城市。与其他典型的制造业集团一样,它要面临原材料、能源、劳动力价格、市场和环境污染的全球困局。也就是说,它的发展模式并不是什么新农村与后乡土社会,而是老工业主义和资本主义。一方面,它是核心城市进入后工业时期所排挤出来的高能耗产业的接手者和牺牲品。另一方面,它是不择手段的农村致富竞赛的霍布斯丛林生存竞争游戏的胜出者。这种发展思路上的局限,决定了它最终不得不对周边农村资源进行有计划的榨取,通过整合攫取土地资源,通过独创的怪异的分配制度将收益转化成对于区域中心的供养。这也决定了它的繁荣内在地包含了牺牲、反抗和压制。它的文化因此不得不用奇观来掩饰这种冲突。

从龙希大酒店顶层俯瞰华西村的幸福园 邓丽雯︱摄

费孝通先生构想“苏南模式”的本意是用乡镇企业来带动整体的农村经济,完成现代农业的自我造血。在华西村的实际运作中形成了政府超强干预的“地方政府公司主义模式”、“能人经济模式”和“政绩经济模式”。华西村的崛起模式,和30年来剥夺农村供养核心都市的现代化策略相一致,和用油价和汇率套取不发达国家生存资源的全球化策略相一致。它的成功显而易见,但它的模式显然无法复制在中国别的农村,它并没有为中国乡村的发展贡献可选的道路。外向型快速工业化的珠江三角洲模式和家庭专业化非农产业的温州模式,也同样没有贡献可选的道路。乡土中国,在这个过程中并不是被滋养,而是被抛弃甚至被毒害。寄生于都市的近郊农村“农家乐”化,成为景观装置而不是产业。而在这些实验地区之外的更广阔贫弱的乡村,农民工背井离乡涌向都市,留下老人和幼儿守望凋敝的田园。等待着一队豪华越野车出现在村口,宣布他们的家园成为开发区,这成了一些地区致富的唯一企盼。

随之被破坏的,是勤勉劳动的天经地义,敦厚的熟人文化和村落基础,道器共生的、共享的和神性的文艺。

60个艺术学生在华西村,观看、走访,是为了把土地的阵痛和历史的癫狂都植入自己的体内,成长为“历史问题青年”。在这样一种语境下,重新阅读马克思和晏阳初才成为可能,理解齐泽克和包豪斯才成为必要。今天,当艺术家们重新把乡村纳入自己的视野,如何避免消费主义的农家乐和香格里拉情结,如何超越古董收藏和遗产保护心态,如何反思代言人和拯救者角色,都是摆在眼前的问题。

总体艺术运动与乡村建设运动的渊源至深,尚未被深刻论及。

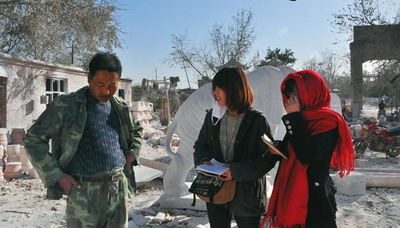

总体工作室师生在曲阳调查民间雕刻工艺 邱志杰︱图片提供

由拉斯金·莫里斯等人领导的英国工艺美术运动,本身就是对于机器生产的暴力的反抗,强调失去了实用的“小艺术”的支持,所谓个人灵感的“大艺术”就只是毫无意义的有钱人的玩物。他们希望由手工艺生产模式作为社会改造的出发点,“使世界能再次变得既美丽动人而有富于戏剧性”。

同样受到费边社会主义思潮的影响,日本民艺运动的领导者柳宗悦在阐述器物之美时,也远远超越美学,深入到无名的群众作者的创造能力,对个人天才创造性的现代观念隐含的社会断裂深感焦虑。

而包豪斯以培养“全能造型艺术家”为目标的教育方式,决定了他们把艺术作为总体社会组织的推动力量,谋求手工、技术与创造的无缝连接和平滑过度。36岁的格罗皮乌斯在《包豪斯宣言》中慷慨陈词:“艺术不是一种专门职业。艺术家和工艺技师之间在根本没有任何区别。艺术家只是一个得意忘形的工艺技师。”这是1919年。毫不奇怪地,包豪斯的师生们在金属、木工和陶瓷、纺织作坊中开始了他们对现代世界的改造。

同样是1919 年,英国人恩厚之(Leonard Elmhirst)从美国康耐尔大学现代农业技术专业毕业,开始担任印度诗哲泰戈尔的英文秘书。他协助泰戈尔在桑提尼克坦大学附近创立了乡村建设研究所,并建立农业学校和儿童实用教育学校。泰戈尔将自己诺贝尔文学奖奖金及各种讲学、戏剧演出所得全部倾注在“和平之地” (Shantiniketan)的国际大学。除了各国文史修习及艺术学院之外,和平国际大学设实业部,内有织工、木工、种植、养鸡、养蚕等,大学商店所卖蔬菜、布帛、坐毯等,皆由实业部生产。 师生置小黑板于树下,席地论道。课余则打水劈柴演剧。农村生活的纺织、做陶、戏剧都成为艺术与生活交融的现场。

1924年,恩厚之陪同泰戈尔访华,前往太原面见阎锡山,并留在山西半年考察阎锡山主政之下的山西村治,广泛接触中国乡村建设运动人士。1925年恩厚之回到英国,与美国富翁惠特尼家族的女继承人多萝西(Dorothy)结婚,同时用多萝西继承的遗产买下英国西南部德文郡的达汀顿庄园,创办了达汀顿艺术学院。秉承泰戈尔的总体艺术思想,达汀顿艺术学院以陶艺、编织、舞蹈和戏剧作为艺术教育的核心,同时是世界上最早的现代农场。

1933 年,纳粹关闭包豪斯学院,多萝西家族遗产支撑了美国的北卡罗来那州黑山学院的建立。以约瑟夫·阿尔伯斯为精神领袖的黑山学院,成为收容纳粹眼中的“颓废艺术”——包豪斯精英的新的家园。在黑山学院,所有学生和教师,在学院里都得有至少一份本职之外的工作,艺术家们或成为在院方运作的农场里干活的农民,或是建造校舍的民工,或是从事一些维修工作的技工,或是在食堂咖啡馆当服务生。这又是一个泰戈尔模式的生活/艺术乌托邦。

2005年冬天,我在达汀顿档案馆,也就是那座包豪斯院长格罗皮乌斯设计的那座蓝白相间的方盒子建筑中翻资料。无意中找到一封恩厚之和宋美龄之间的通信。1935年,恩厚之给宋美龄写信,邀请蒋介石总统夫人到美丽的达汀顿来看一看,要探讨在中国推行乡村建设的可能性,他甚至想象自己来中国创办一个类似于达汀顿这样的农村学院。他在信中还提到,“贵国山西的阎锡山将军已经邀请我去进行这样的社会试验”。宋美龄用蒋介石司令部的信纸和漂亮的英文给他回信,她说自己盼望着达汀顿一游,自己对恩厚之的计划很感兴趣,那确实是很重要的。但是——中国有中国的国情,现在先要处理掉别的事情,“中国的当务之急是国家的工业化”。

理想主义者恩厚之先生很可能始终都不明白,蒋夫人是在以中国人的方式委婉地说“不”。毛泽东和蒋中正同为民族主义者,在救国道路的政治选择上针锋相对,在工业化问题上却是高度一致。那个时代,中国人的强国和致富梦想,只能是背对乡村的出走。

总体艺术工作室的上一次“下乡”调查是去年在河北曲阳。那个小城由两条道路组成丁字形结构。东西向的公路是晋煤东运的出口,曲阳拦截了煤的分拣业务。那条路完全被黑色的煤灰覆盖。南北向的公路两侧是数千家石雕厂,电动工具切割石料扬起的粉尘,使这条公路如同终年积雪。田野里巨大的裂口是采石坑,环绕在采石坑边的是一家家的灰钙烧制厂。学生们去问石雕师傅,打磨下来的滑石粉怎么处理,竟然有人说掺进面粉里卖掉。大型雕刻集团正在挤占手工作坊的生存空间,石雕匠人们在那里只能从事整套石雕工序中的一个环节,离开工厂甚至完全没有个人接活的能力。他们只是用劳动时间交换生存资料的产业工人,也就是马克思所说的无产阶级。而在村里的手工作坊中,我们依然可以找到为作品的精美而不计时间和成本的劳动者。他们雕琢作品,想着卖钱,但更想着在村里人面前显示高超手艺的体面。手工作坊的小学徒,珍藏着自己歪瓜裂枣的第一件石雕作品。这样的劳动,连带着成就感和幸福感,它不只是谋生,还是安身立命之艺。

浙江彰吴农村的竹编作坊 邱志杰︱图片提供

今年夏天,我在安徽和浙江的乡下,和篾匠与村姑一起编竹编。这些优美的乡村和曲阳的暴烈完全不同,给我巨大的抚慰。竹子本身生长期短,竹产业再发达,竹乡永远一片青翠。我们每天根据用量多少,上山砍倒几根毛竹,篾匠手中“势如破竹”,村姑手中“顺理成章”。编织者日出而做,日落而息,从不加班。老篾匠如同修禅入定,村姑们叽叽喳喳地互相赞美和嬉笑。器物在手下缓慢生长,但我深知眼前的美好劳动场面正在濒临灭绝。手工竹编日用品完全无法抵挡模铸的塑料和不锈钢产品的进攻。竹产业正在升级成所谓的竹建材或“竹纤维”面料的延伸产品。民间 40 岁以下的篾匠已经难求,各地的工艺美术大师们正在用密集的工时和精巧淫邪的细心,一件件雕琢复制《清明上河图》之类高价而庸俗的“作品”。手工竹编厂的老板每几天就要动摇一次是否要改行去开毛纺厂。这里,艺术家能做什么?

我的故乡,厦门郊区的新垵,如今叫做“新阳开发区”,这里被宣布为“闽南古厝保护区”。前些年被开发,农民分到了钱,浪荡子们赌博喝酒,两年之内就花光,于是进开发区里新开的工厂打工,沦为产业工人。聪明人像我的姑妈,拿到卖地的钱,毫不犹豫地拆了自家的祖屋,盖起专门出租给打工妹住的筒子楼,自己成功转型成包租婆,每个月能保证数万元的收入。姑妈的筒子楼,当然是每个房间放四张双层床、走廊尽头有一间灯光昏黄的卫生间的那种,外墙甚至可能还露着红砖头。我这个艺术家侄儿,要去在包租婆姑妈的筒子楼上添加一些闽南古厝的建筑元素,再或者诱导她使用某种环保节能材料,转身回到艺术圈展出,号称“干预”和“介入”吗?

路应该怎么走我们还不知道,但第一步我们要先回家。我们要回到曲阳,回到华西,回到安吉和新垵。于是,总体艺术工作室有了《回家计划》,今年的暑假作业,就是“回家”计划的第一步“和家人谈谈我们的艺术”: “我们能不能诚实地告知家人我们在做什么,我们做的事情的意义何在,我们做的这一摊子事情将如何继续再生产?多大程度上,我们总是认为他们肯定明白不了,所以也不指望寻求他们明白。多大程度上我们是用未来成功的可能性来引起他们的期待,换取他们的支持?”

“回家”计划的第二步将是“家谱”:“通过和家人坐下来交谈,我们每个人可以整理自己的家谱。收集家里人的照片,每个家庭成员的经济、生活、信念等等。尽可能远地延伸家族树的脉络和范围。我相信,做完这份家谱,你对自己和自己的艺术工作会有一个新的角度。”

这个计划未来还可以扩展成每个人书写和编撰自己所在的城区或者农村的地方志。你那条街道的历史或你家门口的某一棵树的历史,都可以在这个计划里面找到位置。最后,用国道和省道把每个学生的家乡连接起来,成为遍及中国的庞大的艺术/生活行动。作为教学计划或策展计划,它的目标是把我们的80后90后们带回乡土中国。让他们在回家、回乡、回国的路上,回到真实的世界。