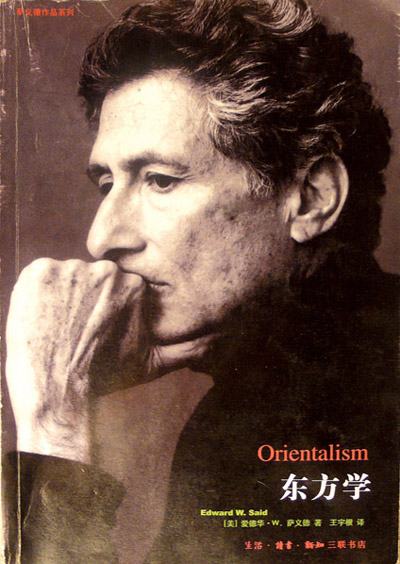

《东方学》和“向后殖民说再见”

邱志杰

作为下一届广州三年展的策展人团队,高士明、萨拉•马哈吉和张颂仁抛出“向后殖民说再见”作为学术话题,这为我们阅读赛义德的《东方学》提供了一个最生动的验证话语力量的工作现场。

萨拉•马哈吉说,当初他听到这个话题的时候首先感觉到的是震惊(surprise),而后这位温和睿智,学贯东西的学者,为何欣然接受邀请,加入这个策展团队,加入这个起初看起来有些轻浮的话语?

萨拉解释说:在深思之后他看到一种来自亚洲的可能性,即一种以“堪破我执”作为基础的交往模式。在我们已经深知“第三世界”文化如何被复杂地加以构建,并 在构建过程以及这种分类法中,潜在地被加以控制的现实之后;在我们已经深知翻译的困难,并且认识到了误译有时具有的创造力之后;在我们的大学号称要始于一 种竞争性的友谊,而最终又总是不可避免地终于权力斗争这样一种无奈的事实之后,这样一种来自亚洲的内在开悟的方式,有可能能够成为一种真正的友谊的基础。

而这样一种亚洲态度将有机会成为对于知识结构方式的一种重启。特别是在“脑灰质经济”时代,殖民时代构建起来的再现和被再现,施与受的关系进入一种更加难于用主流话语定义的情景之后,这种首先点燃自己内心之灯的对话态度,将可能是建设性的。

这里出现的是一种比《东方学》更乐观的态度。在《东方学》中,赛义德对于远自古希腊埃斯库洛斯的《波斯人》戏剧,近到乔姆斯基对越南战争的评论的梳理,更 像是一部东方主义话语的指示谱系。这个谱系,或者葛兰西所说的“清单”,向我们呈现的是一系列的审查、掩盖、说服和策略,是表现和抑制的同台表演。

东方主义不但在CNN和BBC的新闻评论提供框架,更提供着电视观众们为理解这些腔调所必需的全景设施。而它真正的训导场所并不是关于中东战事的新闻报 道,而是在《Discovery》和《国家地理》频道中对于动植物和未发展文化的声情并茂、兴味盎然的叙述中。有别于骄横的帝国主义政治霸权,这种话语渗 透在历史学、语言学、文学、美术、经济学和大学机构的教育等研究和学术之中,散布在这些声称是自由知识的领域。在划定优先研究领域和话题的时刻,在定义地 理区划的时刻,在选择研究的方法论甚至仅仅是引用文献的时刻,一个趣味盎然的东方渐渐被构型,成为分类和兴趣的前提。

这是一个作为欧洲的欲望对象的东方,也是一个可以到达的东方,一个可以管理的东方,更是一个缺乏自我言说能力的东方。历来的东方主义作家自觉不自觉地在这 种知识框架中就范于一种优越感,并从优越感催生出一种为沉默者代言的责任感——经常是出于善意的责任感,就像米兰•昆德拉《生命中不能承受之轻》中托马斯 的“伟大的进军”。

在这种欧洲的责任感中,“东方人”和“人类”形成了一种对立。而这样一种话语,甚至也已经深深地渗入“东方”的自我理解框架中,催生了自我殖民的危险和诱 惑。这部清单的贡献在于帮助我们看清文化统治结构的运作细节。特别是要认清:号称纯学术的和善意的个人话语如何在帝国想象之内提供着感性材料。但是在建立 这种理解之后,真的能够使我们从对于帝国主义隐性统治的忘却中前进一步吗?作为一部对话语的遮蔽史进行揭露的清单,更多的初读者会感到的是绝望:控制既然 如此无所不在,甚至我们的身份都是在这个框架之内被给定的,那么出走如何可能?赛义德在《东方学》中对于提供一种东方主义的替代方案显出了笼统和空洞。

赛义德在其后的著作《文化与帝国主义》中倒是很明确地提出了“对位解读法”、“年代错位法”等等,作为超越东方主义的毒害的方法。但也不过是要求一种更完 整地阅读历史的视野:在叙述法国历史的同时,要看到越南和阿尔及利亚的历史;在阅读19世纪的法国历史的同时,请你参阅胡志明主席的宣言,等等。他甚至具 体到要求重写经典、收回命名权等写作技术上的策略,并相信从帝国主义的思维和行为方式中摆脱出来是可能的。

在赛义德写作《东方学》的1978年,冷战依然是世界上的主要冲突根源。尽管冷战同时也渗透着东西方想象。圣经地带和石油国家从来都是冷战中兵家必争之 地,这不但是想象的也是现实的。而在1979年霍梅尼在伊朗发动的伊斯兰革命之后,由僵化的文化想象进一步通过好莱坞确定了一个邪恶的东方形象,这将再次 影响到政治选择,正如对埃及的热爱曾经激发起拿破仑的冲动。30年过去了,情形甚至于更加令人悲观。既然《东方学》以系谱学方式展开的揭露没能解决问题, 甚至于《文化与帝国主义》中的具体建议也未能奏效,于是由萨达姆和本•拉登和乔治•布什一起提出了另一种解决方案。

今天我们需要思考和观察的是:萨拉•马哈吉教授所开出的药方是否更好?

(附带说一句,萨拉所拥有的背景和赛义德有这样的相似性:赛义德出生在前英国殖民地巴基斯坦,在另一个前英国殖民地埃及成长,最后在美国完成教育,任教于纽约哥伦比亚大学。萨拉•马哈吉是前英国殖民地印度裔,出生在前英国殖民地南非,任教于伦敦大学,他们都用英语写作。)

就在这些话语在政治上没能改变帝国主义行径的同时,后殖民理论却渐渐在艺术界成为显学。尤其在策展领域,后殖民社会成为策展人们重要的定位视野,而多元文 化主义成为策展的重要策略,与此同时,一批纵横家一般的借东打西、借西打东的艺术家和策展人登上了舞台。1989年马尔丹策划的《大地魔术师》是一个开 始,来自尼泊尔的藏传佛教喇嘛制作的曼陀罗和英国艺术家理查龙的巨石圆阵在巴黎的现代美术馆的展厅里面并排展出,展览中还首次出现了来自中国的黄永砯、顾 德新和杨诘苍这样的国际艺术界的新鲜面孔。这标榜着一种价值观上的平等:如果我们要表现出对殖民史的反思,我们就必须承认这个世界上的多种文化之间决不能 用先进和落后这样的线性发展观来进行价值评估。相反,我们不得不承认,尼泊尔的喇嘛的艺术和中国艺术家的作品,以及欧美当代艺术中的大师们只不过是不同, 而不存在谁更好的问题。毕加索对黑非洲木雕资源的运用不再被视为一种拔高。

这样,这些艺术品不再按照现代艺术史上曾经信仰的前卫叙述被排定座次,而是作为其国家、民族、文化身份的代表在多元文化的树林中并列。而这正是赛义德所呼 吁的从属文化的积极自我表述的机会。现在,帝国主义者开始要对殖民史忏悔和赎罪,他们把美术馆腾出足够的空间,从文化经费中拿出足够的份额来致力于多元文 化景观的生产。黄永砯和杨诘苍则留在法国,进一步促进了巴黎的多元文化色彩。多元文化主义和差异政治作为策展策略,在十几年的奋斗中,渐渐地由新思想和新 倾向,成为毋庸置疑的主流,成为一种政治的正确性。正如在美国大学中为黑人学生保留的份额、印度大学中为“哈里真”(四大种姓之外的不可接触者)保留的份 额,成了一种政治的正确性。这种政治的正确性后来发展到一种如此强势的地步,以至于每一个以人文主义者自居的知识分子都必须加以默认,它不但成为一种制 度,也成为艺术家和策展人们的一种生产工具。

国际策展人们开始了又一次伟大的进军,他们怀着对自己身上的帝国主义气质的警惕,来到非洲、中国、印度、泰国和印度尼西亚和艺术家们见面,旅行之后则对于 那些没有来这些地方的同行们充满了气愤,因此又一次获得了一种优越感,不过不仅是西方对东方的明显的优势,同时也在西方知识分子的内部建立了优越感。

毫无疑问,后殖民理论首先是从施与者的角度进行的忏悔,施与者时刻警惕着施与过程中的暴力和过度代言,而致力于让被再现的文化来进行自我表述。同时,在这 些文化内部也出现了进行自我表述的强大呼声。20世纪90年代中期在中国美术理论界出现的“国际接轨问题的讨论”,由黄专组织在《画廊》杂志展开,就是这 种自我表述的欲望的表征。而这恰恰是由多元文化主义的国际策展策略引发的。正是以多元文化主义为语境,当代中国艺术开始跻身于国际艺术大展,并且出现在 “西方”各国的各大美术机构组织的中国艺术专题展览上。在中国美术理论界和艺术家更具随机性的话语中,除了参与进世界艺术格局的兴奋,更积极地与国际接轨 的冲动之外,也出现了对于民族文化主体性的强调的叙述。对于来自西方的策展人的选择标准的质疑,很自然地引发一种自我表述的呼声。最极端的论述中甚至出现 了西方阴谋论的模式。

我们应该注意到这里发生了一种时间上的错位:来到这里的西方策展人们本身是受到《东方学》的鼓舞而来,他们事实上怀抱着赋予中国人自我表述机会的冲动,尽 力地显示着自己的肚量和平等的姿态。而在中国艺术界的民族主义极端的一边,则把他们视同为《东方学》所批判的老殖民主义者。怀疑其动机,审视其姿态,不断 地产生委屈感和受害臆想。而《东方学》所痛心疾首的并不是老殖民主义的强横,而是在人文主义者们企图善意地来为你代言的时候,他们依然无法真实地再现。赛 义德的意义上的东方主义者甚至可以是帝国主义的批评者,批判帝国主义的野蛮并不困难,困难在于,甚至于这种批判所依据的东方想象依然是在控制的隐形框架之 内。

在《东方学》中,赛义德在使用福柯作为思想武器解构了西方作者所叙述的东方的不真实部分之后,马上否认存在着一个真实的,本质的东方。在我看来,这是典型 的美国学院知识分子对法国思潮的狂热爱情的症状。在三十几年前保罗德曼等人掀起对法国思潮的崇拜之后,对实体的否认已经成为一种时尚,反本质主义在学术界 也成为了一种政治的正确性。东方是被建构的,因此不存在着一个真实的东方;亚洲是被建构的,不存在一个实体的亚洲……这种学术时尚似乎把我们逼到了一个非 此即彼的选择:要么接受这些被给定的框架,承认我们是东方人,承认我们是亚洲人;要么,必须否认这些和我们有关的概念,认为这是被强加的,不可使用的。问 题是,在否认之后,我们是谁?

20世纪思想的最主要运动是哲学的语言转向,本质主义和反本质主义的争端也由此而来。当我们向语言哲学寻求这个问题的答案的时候,我发现另一种思考问题的 模式——概念虽然并不在实体论的意义上拥有一种共相,但是它在使用过程中呈现出来的家族相似性的特征,却使我们依然能够使用概念。维特根斯坦早就指出了本 质是语词的镜像,也就是说,本质和确定性是我们用语言游戏积极地去建立起来的东西:反本质主义并不必然导向无本质主义。而无本质主义正是价值多元论的依 据。

因此,在这样那样的对东方进行建构的话语,来自“我们的”和“他们的”关于东方或亚洲的话语之间,当然存在着这样一种家族相似性。另一方面,当我们介入这 个话语,我们便存在着主动地建构东方,赋予它以力量的机会。正如西方使用东方的概念来进行自我建构,在使用“东方”或者“亚洲”这样的概念时,我们要考虑 的并不是真实的东方或亚洲是什么样,既有的东方话语和这个真相有多大的偏差,而是要考虑我们自己的话语将建立起一个什么样的东方,什么样的亚洲,我们将参 与赋予它们本质的建构。这样,我们能够超越那种简单地使用同样是本质主义的民族主义话语,来对抗他人话语强加的模式。从而更加开放地选择我们所希望拥有的 本质、身份。包括对印度经验的关系,包括对日本经验的平心静气的,不感情用事的思考,甚至建立起我们的“亚元想象”。我们应该同样政治性地使用东方和亚洲 的概念。

此外,我们也经常过分夸大他人的代言和表述的错失程度。当我们说这些东方主义的表述含有隐秘的欲望的时候,经常在逻辑上快速滑行到一个全盘否认其有效性的 另一个极端。须知这些表述有时由善意的人文主义者作出,是经过确实的调查、观察,而我们也为其提供了材料,参与了这种话语的建构。在注意到这种他人的代言 所具有的错失的同时,不应该妨碍我们取用这种他人的眼光、这种他人的代言中的有效的成分来进行自我反思。否则,仅仅回到他人/自我的二元对立恰恰容易陷入 到简单的权力想象:我们强大了就可以进行自我表述,从而否定掉他人所进行的不准确的代言。

如果我们没有反思能力而只有强大的权力,我们对自己的表述未必不是一种自我误解。何况我们的自我理解早就被这些他人的代言所历史地渗透。所以,仅有自我表述的决心是远远不够的。政治、经济权力增长的期待也不会自动带来真正的自我建构。

儒家讲“己所不欲,勿施于人”,基督教讲“我所欲的,我要施与你”,在这两种一为克制和自我警觉,一为热忱的态度中都可能潜藏着危险。佛家说:“自渡渡 人,自觉觉他”又是一种选择,但我想萨拉•马哈吉教授的建立在“自觉”基础上的友谊,除了有佛教的影响,又有所不同,萨拉并不是很强调“觉他”,或者说, “觉他”只是要他“自觉”:在充分意识到翻译的困难之后,呈现出的是对于不可翻译者的意识。正因为我们自己身上有不可翻译之处——不管是别人代言还是我们 自己主动表述都不可言说之物,所以我们也知道他人那里同样有这样的不可翻译之物。友谊正在于接受朋友和我们的不同,而不是把自己变成朋友的影子,或者把朋 友变成我们自己的影子。

回到艺术策展的策略——当年欧美艺术界的人士不理睬我们,就成了傲慢的欧洲中心主义者。现在他们跑来找我们去,却是热脸贴在冷屁股上,被讥笑为猎奇者,解 读为新殖民主义。这种心态的产生固然是因为我们当时把他们的代言当作是惟一的机会,并且每一次都夸大了它的影响力。因此当这种代言出现一些偏差的时候,我 们中的有些人就搞得非常生气。现在我们慢慢发现,其实没有谁能真正为你代言,所以在我们充分思考之后,我们最终是要自己发言的。而在我们能够这样做之前, 甚至在我们已经开始自己发言之后,我们依然不拒绝他人从他们的角度来叙述我们。我们不要有受害臆想而要有健全平稳的心态,我们允许别人有一定程度的误解和 偏差。我们应该知道,他们之所以在一些地方对中国问题言不及义,隔靴搔痒,未必是因为他们缺乏善意,而可能是因为他们缺乏资料足够的资料。因此我们应该帮 助他们。

而所谓的西方也不是铁板一块,来自德国、英国、法国、美国的观点都各不相同,他们从各种侧面为我们的自我认识提供着一种建议。能够使这种它者的叙述成为建议而不是一种压抑的,当然是我们自己的自觉。《稼轩词》曰:一谓我为牛,一谓我为马,人与之名受不辞,善学庄周者。

今天后殖民话语依然强势,而殖民、后殖民、新殖民不同程度地作为我们的现实平存在这个世界上。高士明等人提出的“告别后殖民”不但不会使人们遗忘这些问题,反而将会在下届广州三年展上引发对于国人对于后殖民话语的空前的讨论,而这正是必要的。

作为一种批评理论,后殖民在中国学界也早就成为时尚,但是真正负责任的思考和实践并不多。这种时尚化的搬用风格,引发了中国艺术界种种简单的选择:过于急 切的身份确认以及建立在此基础上的简化的所谓主动表述;利用差异政治和多元文化口径,以另类现代性经验为名对于地方文化无价值判断的堆积;以反本质主义为 基础的价值多元论和相对主义,引发对于强权的新的想象;在资本介入之下视觉生产的高度景观化等等等等。同时,老殖民主义式的强权干预也依然是时常发生的现 实存在。当然,我们也存在着“长征计划”这样的积极而正面地从后殖民理论再出发的优秀实践。这样的艺术生产格局,是提出“告别后殖民”的必要性的语境。而 这一话题最终是否有效,则取决于策展团队是否能在当前否定式的话语策略之后,提出更主动的新的问题框架。

中国艺术界在这样一种境况之下,可选择在后殖民话语内部借力打力,完成后殖民理论未竟的、或许已经被背叛了的事业;也可以选择发展一种个人化策略,直接在 个人与天下的关系中完成自觉,并在此基础上建立个人和个人的交往模型,以取代文化为单位的交往模型;更重要的可能是:我们不但要再现自己,更要发明自己。 当我们作为一种文化成为再现的对象的时候,不管是由他人代言还是自我表述,我们可能已经又一次陷于潜在的控制中。只有用积极的生活,超越再现。