杨小彦,笔名老彦,1957年生,南蛮粤人。16岁下乡;21岁读本科,广美油画系,学士学位;27岁读研究生,广美西方艺术史方向,硕士学位;40岁读博士,华南理工大学建筑学院,研究中国古代建筑史,工学博士。平生工作三项:知情、出版、大学老师。

现就职于中山大学传播与设计学院,教授、博士生导师,所带方向为政治传播学为基础之视觉传播学。

本期,数字艺术家(微信公众号:digital-artist-union)有幸在广州祈福访谈杨小彦老师,他从传播学的角度解读了艺术的发展史以及数字艺术的定义。(以下为访谈实录,根据访谈主题有部分删减。)

今天的艺术是传媒,传播技术决定知识形态

我的几个观点之一,今天的艺术是传媒。今天的艺术主要是通过传媒来呈现的,艺术本身是媒介,艺术必须通过传媒才有效果。

传播学里面有一个学科是知识传播史,其核心观点是“传播技术决定知识形态”。所以从知识传播史的角度,我们可以基于不同的传播方式和技术来划分不同的知识形态阶段。

比如最早期,在文字出现之前,我们可以叫口语时期;有了文字,就出现文字时期;有了活字印刷或者纸张,就是印刷时期;今天是电子媒介时期。而在电子媒介时期之前,20世纪的前半叶,还有电子传输时期,就是电视、电话。

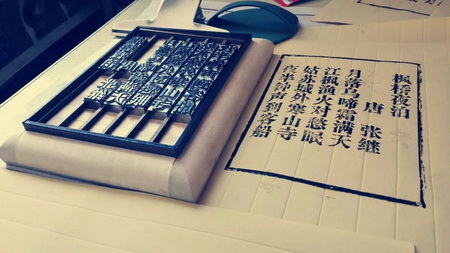

所有这些媒介、这些传播技术构成了不同的知识形态。在口语时期,手势、肢体最重要;文字时期,文字最重要;到了印刷时期,这也是我们人类文明经历最长的阶段,我们今天整个学术和知识构成的背景主要是来自于印刷时代,包括书籍、报纸、出版物等等。

在印刷时代,最神圣的事情是认字,最被推颂的行为是阅读,所以读书是智慧的来源。在印刷时代,要成为这个社会的上层阶级、精英阶级,首先就需要经历这么个阶段:认字、阅读、写作。而写作阶层就是统治阶级,写作是我写你读,我在引领你。

所以在印刷时代就出现了阅读阶层和写作阶层,统治阶级一定是写作阶层。旧社会上层一定是写作阶层,文盲被赶到一边去了。

20世纪的人,也就是我们这辈以及我们父母这辈人,他们的生活就是早上起来看报纸,睡觉前看报纸。由于这样的阅读习惯,报纸就开始发展,新闻报道分为标题、导语、正文。早上起来时间很匆忙,看标题;到了晚上,看导语,感觉不错的导语就会接下去看内容。

但是报纸还不够,于是就出现杂志。杂志是深度分析和深度报道,周刊、半月刊、月刊。比如周末有时间我会看《时代周刊》,里面有深度分析的文章。

再往下,我们需要专业知识和讨论,所以就有了书籍。

所以,报纸、杂志、书籍,是三种不同的形式。书籍可以很长时间地流传,书籍成为知识的最终载体,也是普及的工具,成为世界文化的连接。

越来越多的研究发现,无聊的家庭妇女被电视控制,开始出现肥皂剧。看电视开始代替看报纸,现在看电视都是老年人才有的习惯。这是因为互联网的出现,年轻人哪里会看电视?

互联网出现后,传播学界一直在预言纸媒要消亡了。预言了很多年,但终于在前年开始成为事实了,因为微博、博客、微信的出现。而微信之后是什么?我们不知道……这成为了传播学界的一个尴尬领域,一方面我们是所谓的资深学者,另外一方面我们要学习年轻人在玩的东西。年轻人在玩的,我们却要学。

我算是学得可以的了,很多我这个年龄的人,都不懂这些。

2005年,联合国教科文组织重新定义文盲,以前的文盲是识别文字符号少于300字的人,现在多了两条标准,第二条是不会使用电脑,第三条是不能识别公共领域符号(知识经济社会符号)的人,比如看男女厕所的符号看半天都不懂。

这个标准一设立,很多老学者都成了文盲。

所以回到我刚刚的话题,传播技术决定知识形态。新的文化、新的知识形态到来,是因为传播技术。今天的艺术是传媒,所以今天我们讨论到的影视和互联网是用得最多的东西,那么还有谁去画画?

我们是印刷时代的残存生物

画画要有手感,我们老一代画画讲究手感,而年轻人为了考美院才去画画。但还是有大量的年轻人去做摄像、影视和视频,因为传播技术在普及。

现在出现了一个大趋势,即艺术和科技的结合,请科学家来参与艺术创作。因为当今的艺术的表达工具不是画画,一个化学家也可以把他的专业变成艺术。

很快,老一套的历史研究方法也将失效。以前的历史学家皓首穷经,呆在图书馆认认真真地查找资料,现在一个做历史的人首先要学会的就是编程,因为大数据是关键式检索。

我现在也在找这样的机会给学生训练,《百年广东》就是一个例子。我知道现在大量的资料都可以在网上查到,甚至是民国时期的,否则是不可能在三个月以内找到250万字的资料,最后挑选下来是160万字的内容。

进入了互联网时代,新闻学界喜欢讨论互联网时代的信息碎片化问题。我们看屏幕、短文章,信息不断地输入进来,这是一个方面。但我还注意到了另一个方面。表面上是信息碎片化,但实际是通过无穷连接导致了可怕的现象,它们是平行的。

在艺术方面,我们可以从几个方面来看,首先是呈现方式。原有作品的物理化事实被改变了。现在的艺术不存在(于现实中),而是在网络上存在,没有物理的实体,并不需要打印出来,那就是一个编程在那里。

我庆幸我曾经在出版社工作,也庆幸我到了传播界,如果我现在还在艺术界呆着,今天我没有办法用这样的方法谈论这些事。

我们今天讨论是互联网时代的艺术批评可能性,但我们先要考虑我们是什么人。我们是什么人呢?——我们是印刷时代的残存生物。

我们所有关于学术的标准、判断、思维习惯都来自于印刷时代,你认为我们还可以讨论互联网时代的艺术批评吗?我们真的可以理解互联网时代的状况吗?

如何收藏观念性和虚拟性的艺术?

就像我刚刚提到的,艺术的唯一性和物理性受到空前的挑战。当艺术成为一种编程出现在虚拟网络里的时候,博物馆也随之受到威胁——我们收藏什么?凭什么卖钱?现在全世界的博物馆都面临着这个可怕的问题:我们如何收藏观念性和虚拟性的艺术?

当博物馆的收藏概念受到挑战,其功能也受到挑战——我们开博物馆干什么?

人们以前进博物馆是看经典作品,是瞻仰大师的伟大、发现自己的渺小。但现在不一样了,我们进博物馆要强调参与、介入。博物馆的传统功能随之消失。

如果虚拟博物馆出现了,我们为何还要实体博物馆呢?

另一方面,我们人类的尊严也在一点点地被剥夺。例如VR,VR之所以当初在国外快速发展有一部分是因为两性关系。人在虚拟中交往,一方面减少了不同个性冲突的可能性,但另一方面也使人和人之间越来越孤独。

当今高科技带来了高度监控,监控超过人口总数时我们逃无可逃。高监控成为权力的最重要工具,既有精确打击,也有精确监控的效果。

以前我们撒野,但在高监控的环境中撒野只能转到虚拟去进行,所以电子游戏广泛发展,我们进入一个越来越假的狂欢世界。真实的、肉体的所有可能性都在被改变。

从精确的语言学角度,艺术无法定义。在今天这个人工智能迅速发展的时代,我们聊以自慰的艺术不能被剥夺和取代是因为它的创意性。但是创意性也无法定义。

至于数字艺术要如何定义,我也处在探索之中。我们现在的时代是一个空前的时代。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。