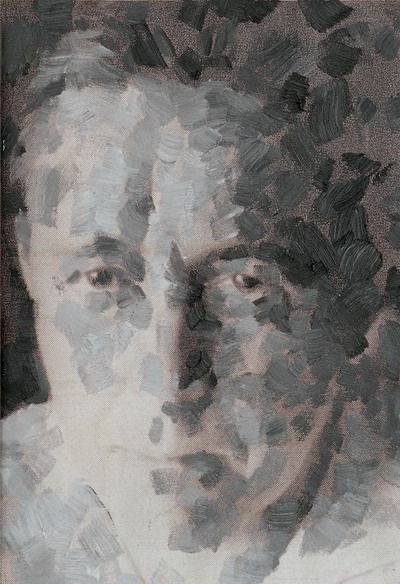

王音

简历

1964 生于山东济南。

1988 毕业于中央戏剧学院舞台美术系。

现工作与生活在北京

个展

2006 王音 2006, 空白空间, 北京, 中国

2003 记忆的深渊 王音 1993-2003,何香凝美术馆,深圳,中国

在那里,艺术文件仓库,北京,中国

2001 王音近期作品,艺术文件仓库,北京,中国

1994 王音绘画作品展,美院画廊,北京,中国

联展

2007 傲慢与浪漫,鄂尔多斯美术馆,鄂尔多斯,中国

脱域,千高原当代艺术中心,北京,中国

78910—王音、卢昊、杨茂源、萧昱联展”,艺博画廊,上海,中国

地狱与天堂:十周年ALEXANDER OCHS GALLERIES BERLIN | BEIJING,柏林,德国

情感与形式,丹麦艺术中心,北京,中国

2006 艺术突破,中国农业展览馆,北京,中国

绘画:吴山专、王兴伟、周铁海、颜磊、王音、郑国谷联展,丹麦文化艺术中心,北 京,中国

第六届上海双年展,上海美术馆,上海,中国

麻将—希客中国当代艺术收藏展,汉堡美术馆,汉堡,德国

2006 江湖,提尔顿画廊,纽约,美国

2005 绘画—非现实主义,空白空间,北京,中国

亚洲:身在何处?,亚历山大·奥克斯画廊,柏林,德国

线索—方力钧 | 王音 | 萧昱 | 杨茂源,空白空间,北京,中国

麻将—希客中国当代艺术收藏展,伯尔尼市立美术馆,伯尔尼,瑞士

现实主义游戏,北京公社,北京,中国

2004 二十四位当代艺术家在中国,空白空间,北京,中国

堕落,中国现代艺术基金会,根特,比利时

2003 左手与右手,798艺术区时态空间,北京,中国

人工呼吸,三合艺术中心,北京,中国

别墅美术馆—条件中的观念,三合艺术中心,北京,中国

2002 第一届广州三年展,广东美术馆,广州,中国

WXY,艺术文件仓库,北京,中国

2001 第一届成都双年展,成都现代艺术馆,成都,中国

2000 不合作方式,东廊艺术,苏州河113号,上海,中国

疼—王音、萧昱、杨茂源作品展,北京设计博物馆,北京,中国

1999 中国当代艺术四人展,ODDEN LADEGAARD,丹麦

开启·通道—东宇美术馆收藏展,东宇美术馆,沈阳,中国

1993 中国油画双年展,中国美术馆,北京,中国

1987 曾力王音绘画展,国际展览艺术厅,北京,中国

获奖

2004中国当代艺术奖 (CCAA) 提名奖

绘画可以给我带来孤立的快感。我喜欢绘画在当今倍受冷落的境遇。

我喜欢暗示的动机胜过暗示。我喜欢丧失掉目的性的形象。我喜欢描绘不可能描绘的东西。——王音

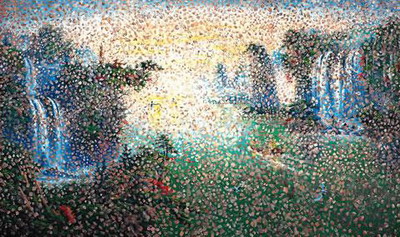

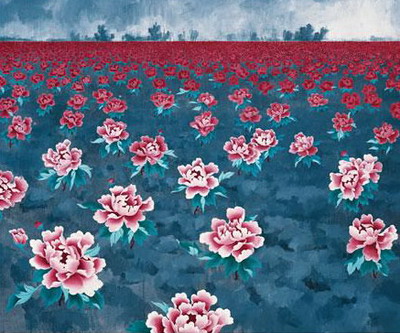

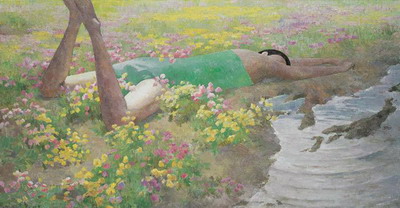

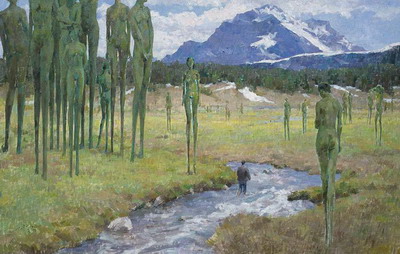

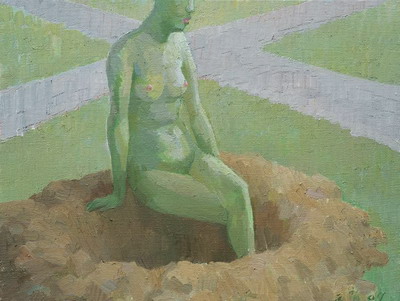

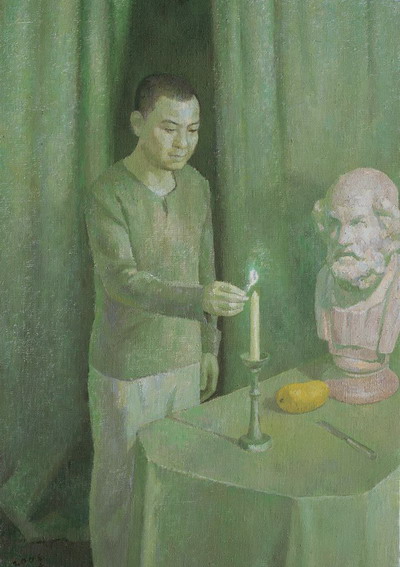

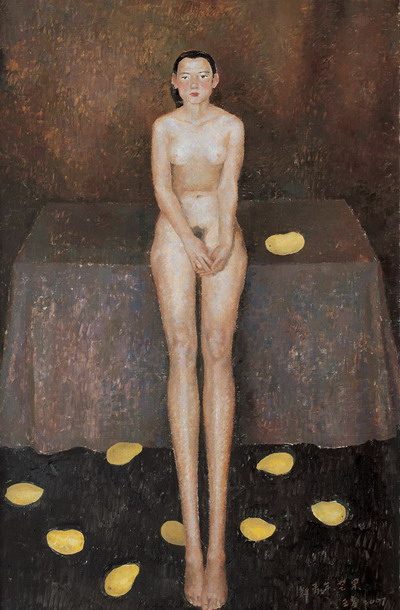

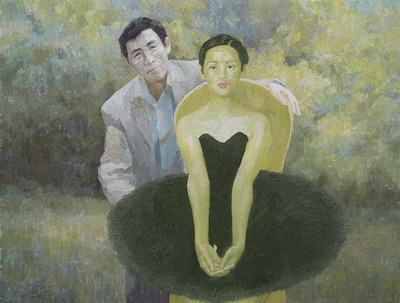

艺术家作品

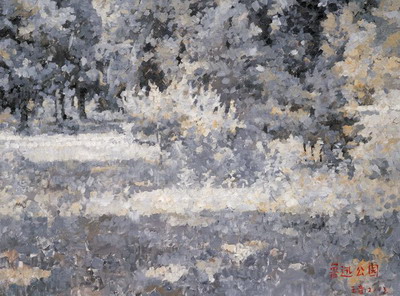

王音的作品中,我们最熟悉的是那些或颜色灰暗或绚烂张扬的牡丹花,还有以苏式美术教育手法描绘的历史人物和风景。当然远不止这些。当代艺术中不乏各类张扬着表现欲,发散着荷尔蒙味道的作品,观众和评论家时而被艺术煽动,时而也为艺术失落。王音却始终给我们提供一种观看与思考的快乐,不是简单的视觉愉悦,也不是发泄嘶吼般的痛快,而是伴随着对逝去的回忆和未知的现在所引起的莫名焦虑。

现代性:

王音少年时期的绘画经验,是在苏派绘画传统中生长出来的,而他的大学时代,正是中国现代艺术用西方经验来取代苏式绘画经验的时代。西方的现代主义和中国现实主义模式的共生和对峙,是那一代艺术家共同经历的成长历程。王音没有选择当今最流行的直接的讽喻或者批判的图像,而是选择了一种悖论:用个人体验消解历史的同时,提供了观者出心理上的历史真实体验;用后现代的游戏方式制造反原创的图像,反而成为不可重复的私人色彩浓重的个人化口音。

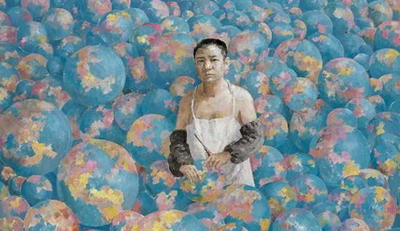

人体是西方的概念和工具,也是中国走入现代性的纳入西方框架的标志。我试图将它体转换成中国景观。春夏秋冬,暗示绘画如何转换,甚至采用了徐悲鸿早期的习作的形式。

我以前几乎不画人体,这次我要讨论的是中国的现代性问题。人体作为符码,与中国传统诗歌的“兴”一样,是一个暗喻。

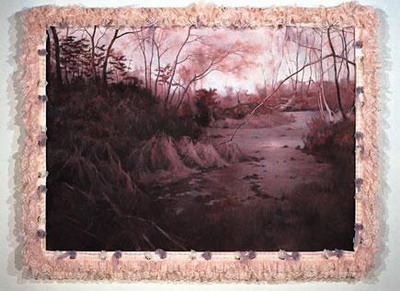

时间感:

王音带给我们一种明显的时间距离感,那些红色经典时代的图像被原样喷绘后再重新刻画,以及旧时代的人物头像被时间褪去颜色,灰暗地站在遥远处,它们会勾起观众心底那种说不出的心潮浮动,来自对记忆的怀想,也来自于回忆时带起的对现实的思索。这正是王音的手段。他喜欢用福柯来举例,福柯的理论就是建立在文艺复兴的背景的分析之下,而福柯揭示历史的实际是讨论当下正在发生的东西。回顾历史不等于过时,回溯记忆也不是逃避现在。王音所有的兴趣还是在当下,只不过并非所有人都能体会。

很多艺术家喜欢把握短暂的一瞬间的状态,而我关注这个瞬间的形成。我对过程更有兴趣。

地域性:

王音总说自己的作品有很强的地域性,是“有口音的”。但决不能把这种“口音”混同于曾经流行的“中国图式”,王音的绘画“口音”没有固定和明显的标签。他要做得是找到自己认为的“中国人”的形象和语言方式,是将形象经过个人情感过滤后“改写”的过程,这和流行的“挪用”有着很大的区别,是他远离急功近利和西方人眼中 “异国拼盘”的策略。

口音,心理或者地理上。没有所谓的全球化,这只是现代交流的术语。这种交流在某种意义上是无意义的。

什么是世界的?它是一个幻觉。一个人只能站在一个地方,而这个就决定了观看的视角。

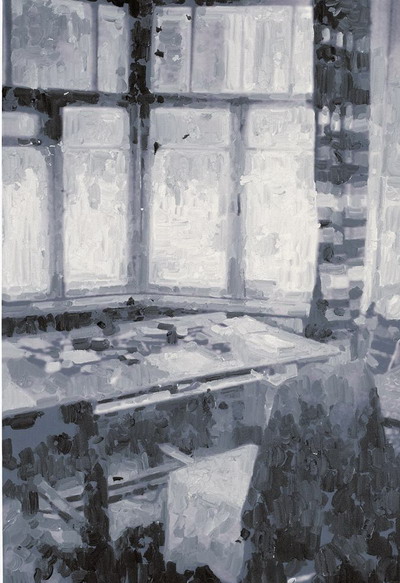

自由与限制:

王音的随性不仅是温雅随和的态度,也在于对绘画技术与本质的想法。他的作品充满严谨的思考和理性的逻辑,但实践的方式相当随机。他的作品按照时间阶段可以分为很多个系统,每一个系列之间为何、如何转化换,似乎完全因为当时的刺激。即使每一件作品差别很大,但王音看到的只是外观上的转变,在他的心里都一样。

某种东西给我限制的时候,它的表现力反而可以更加宽泛。我不喜欢没有限制的表达,绘画是二维的空间,我却可以在其中获得了高度的自由。这是做装置不能得到的。

回归绘画的谬论:

后现代之后,新的媒体形式被越来越多的艺术家采用,架上绘画是否已经走向末路,是每一个专注于它的艺术家避不开的。是历史回旋往复的结果,或者是物极必反的宿命,如今中国艺术家开始“回归绘画”,架上绘画似乎又出现涅磐的希望。王音则置身事外,他一直在从事平面绘画。在他看来,二维空间的限制反而带来的无限的想象纬度和自由。至于架上绘画的前途和希望,不是他的使命和责任。

所谓回归绘画,跟我没有关系,绘画的本质是我个人化的工具。对我来说比较内敛,是一个非常好用的手段。我没有振兴绘画的使命感。这样我自己就不会有什么困境。

王音看来,“绘画始终是一件朴实的工作”,“修地球”是他对自我形象和工作性质的解读和自嘲。不过读他撰写的文章,却不禁惊叹于文字中透露出的诗性的哲理。他就是这样一个夹杂在埋头劳作与缜密思考之间的,兼工所向披靡的“革命”与温情脉脉的“浪漫”的艺术普罗分子。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。