▲四月影会第一回展部分成员合影

40年前的4月1日,“自然、社会、人——四月影会第一回展”在北京中山公园的兰室开幕。这像在一片荒地上掘下第一锄,撒了把种子。展览进行25天,吸引观众以售票计达7万6千多人,蔚为京城亮眼风景,形成一时热门话题。兰室进门处白色看版上,展览重要发起组织者王志平用他特有的美术字体写道:“摄影,作为一种艺术,有它本身特有的语言。是时候了,正像应该用经济手段管理经济一样,也应该用艺术语言来研究艺术”。

▲《四月影会前言(1、2)》王志平

参与这场展览活动的年轻人如今青春和壮年都过去,相互间精神纽带已经松懈,社会也早跨过高亢的理想主义及其幻灭的时期。数字化的普及消解了摄影的工业技术神秘性,摄影不再是少数人可资炫酷似乎暗示特殊身份的事情。它作为创作手段日趋改头换面接纳全新科技、全新观念。这场当年轰动一时的展览少有人再为它留下记忆空间,甚至也失落在中国当代艺术的讨论范畴之外,不管缘由如何。

▲“四月影会”第一回展现场

1978年被媒体定义为改革开放元年。两年前天安门广场发生的那场针对“四人帮”的群众抗义运动得到官方正名平反。在这场运动中甘冒抓捕风险进行摄影记录的一拨年轻人出名了,他们把北京东四三条35号院内一间12平米的平房屋子当常聚地。屋子的窗户被黑纸封死,这是因文革中断军艺美术系学业,在农业出版社工作的王志平的住所兼冲照片的暗房。这儿隔三差五聚起一帮年轻人,一天到头聊摄影聊想法聊技艺,在文革中长期压抑的思想情感在聚会畅谈中获得释放。

▲ 四月影会成员在王志平家进行照片评选/李英杰摄影

这类以私人居住空间为兴趣交流活动主要场所的现象,广泛出现在军队、中直机关大院和胡同院落,是那时一种普遍现象,这不仅是那个时期北京严重缺乏有便利聚会条件的公共空间,也是文革后期兴起的干部子弟、文化青年各种地下家庭聚会的延续。很多个人的兴趣爱好不能完全敞开。1971年林彪事件后政治铁幕松动,大胆的姑娘上街穿出“布拉吉”,偷偷留起长发卷出波浪;机关大院宿舍门缝里传出圆舞曲的旋律;原本供司局级以上干部阅读的苏联东欧“黄皮书”、“灰皮书”流入民间,时髦的有《麦田里的守望者》、《带星星的火车票》等;地下诗歌小说如《相信未来》、《少女的心》以私密方式在年轻工人和插队知青中传抄流转。毫无疑问70年代是思想启蒙酝酿的年代,是很多人精神上的早春。1971年笔者作为应届初中毕业生,从随父所在的河南农村社科院干校返回北京,因摄影兴趣结识了后来被人称为文革一代青年“精神盗火者”赵一凡,常常白天参与他家的文青聚会,晚上留下和他一起用一台二手的苏联放大机翻拍手抄本诗歌小说,感受众多青年如徐晓、北岛、路遥、舒婷等,透过狭隘的国门缝隙窥探西方知识,分享各自人生体会、读书心得,批判所处社会扭曲的现实,希冀“带着纸、绳索和身影”投入社会改造的一种自觉精神。这类聚会圈子多彼此交集,成员间互为朋友,是那个时期一大拨青年人的相动。大家冥冥中都有一种渴望和追求,又没人去预测会发生什么,或自己将来会干出点什么的感觉。这种感觉现在回味起来特别好!

▲《多来米发硕拉西》金伯宏

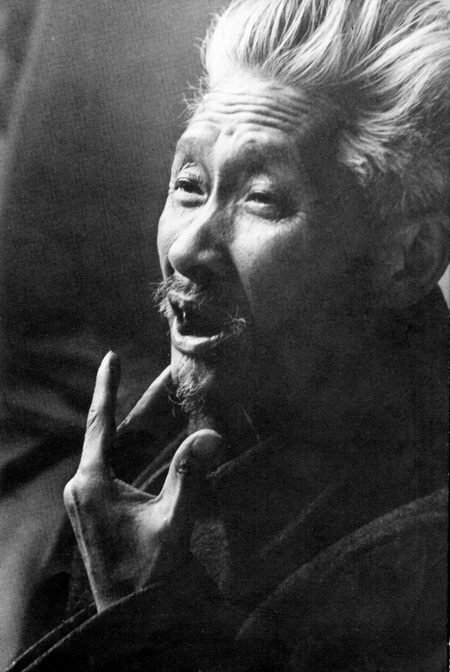

▲《画家石鲁:总算活过来了》李江树

相似的另一处聚会是新街口太平胡同北影厂摄影助理池小宁家中的“星期五摄影沙龙”,它始于1976年。由名思义是在每周星期五举办小型摄影交流活动或朋友照片展,请有经验和理论知识的摄影师来讲课是它主要的活动方式。常去参加的三、四十人。他们常去京郊拍摄照片,注重技艺与照片画面形式,其活动基本上与“四五”事件摄影这拨人无关。事实上后来的“四月影会”成员是由“四五摄影”部分人和“星期五沙龙”部分人,外加一些来自社会朋友结合构成。这种结合对“四五摄影”的这部分人来讲是摄影转向的开始——由自在自发转向自为自觉。

▲ 星期五摄影沙龙成员野外拍摄活动,1979年

王志平在“四五”事件的摄影成果《人民的悼念》出版后,一方面面对到来自官方专业媒体记者对他们技艺的冷嘲热讽,一方面厌倦了政治宣传式摄影,对自己摆脱外在尤其是政治意识形态束缚,追求个性和艺术自由的想法越来越坚持。他在后来的一篇记述文字中说:

“《 人民的悼念》编辑组以及画册中一些主要作品的拍摄者大家成了走动很近的朋友,这其中起码有吴鹏、高强、罗小韵、李晓斌、任世民、王立平、王苗、李英杰、许琢、赵介轩、张炬、刘世昭、任国恩、凌飞、马建刚(马建)、黄云生、贺红宁等。作为一代热血青年,我们通过画册表达了我们的不羁和反叛。作为一伙自视甚高的业余摄影家和摄影爱好者,我们更为不满的是当年摄影界的说教、粉饰、虚假、平庸和因袭的现状。一个想法应运而生:‘从来就没有什么救世主’,我们要另起炉灶,不拜神佛,组织自己的影会,举办自己的影展,显示中国即将诞生的或说是已经诞生的新一代摄影家的存在和实力。”

“我们能不能做个纯点儿的艺术摄影展览,不去粘政治边,照片不带政治味的那种?”他跟好朋友李晓斌商量,李作为摄影师的工作,刚刚从历史博物馆调到实验话剧院。王志平的主意等于是异想天开,在当时说他是非分之想不为过。别说是没有官方授权的展览,光是拒绝政治(无产阶级政治)的艺术就几乎等于“堕落的艺术”。但他的想法却得到李晓斌,包括王志平的女友中国青年出版社文学编辑赵芥轩,和另一个在新影乐团作曲的朋友王立平的鼎力支持。他们自忖力量不足,于是乎找到新街口的池小宁家。王志平回忆:

“屋里光线很暗,墙上挂满了照片,他们正在自己办一个影展;房主池小宁是个黑黝黝,脏兮兮,头发乱蓬蓬的大孩子;一个中年人埋坐在沙发里,并没有因为我们进来而起身;另外几个小伙子脸上的气氛似乎也看不出轻松和友善。我们没多说什么,在他们目光的注视下,屏住呼吸仔细地观看了这些照片:有些很有些想法和技巧,但他们毕竟岁数小,有些作品看来还是“ 嫩”了一些。我们心里有数了,这才将想邀请他们和我们一起办影展的来意说明。

‘等等’,教父狄源沧(埋坐在沙发里的中年人)这时不紧不慢地发话了,‘你们看了我们的片子,也让我们看看你们的片子再说吧’。之后,这一伙年青人来到了我家和晓斌家。之后,大家都成了‘四月影会第一回展’的参展者。之后,我们越来越熟,我才知道这伙年青人原来是如此地善良可爱和才气横溢。之后,我才逐渐了解了教父狄源沧那广采博收的深厚学识;精辟不群的艺术理念;醇醇诱导,诲人不倦,言之有物的治学精神而越来越敬重他。

新街口这一伙子弟的名字是:池小宁、张岚、吕小中、范生平、李恬、任曙林、陈凡、孙青青等。和这一伙的相识是‘一场虚惊’一词的一个注脚。”

“四月影会”的起名据李晓斌讲曾有过争论。当时有不少人提议叫“四五影会”,关联上“四五摄影”概念。“这一回咱们光玩艺术行不行?别老拉扯上别的”,王志平说,他提议叫“三月影会”,彻底切割“四五”摄影。种种名称都被年龄和社会名气较大的一位王立平否了,他说叫“四月影会”比较好,与春天高潮到来和展览时间对应,获得了其他人的尊重。关于展览的名称“社会、自然、人”,大家公认是赵介轩的灵感。她在2009年给笔者的一篇回忆文中说:

“四月影会第一次影展《自然·社会·人》是小芹(赵介轩原名)命名的,尽管受到苏俄作家伊利亚·爱伦堡(1891—1967)《人、岁月、生活》书名的启发,并列使用了三个词汇,但内涵完全不同。爱伦堡的书是人道主义为核心,人在时间的长河——岁月中,有生活、展示其文艺创作之生命。而在下提出的命题,却立足于中国文化传统:天、地、人,用道教语汇乃融会三才,儒家则是天人合一。考虑到:既然四月影会第一回影展,展出图片并无一定主题,那末选用《自然·社会·人》三个词,几乎可以包罗万象,解决题材比较庞杂的问题。”

展览的内容拒绝了展出场地部门的审查,奉行独立自主原则。

“办展览总得要有个像样的场地。先是有人说西城区文化馆展厅不错。于是我们找到了在文化馆画画的江大海,江大海毕业于美院附中,当时算是个不太熟的朋友。我觉得这事应该没什么问题。没想到江大海说:办影展借场地可以,但是我们预先要审查照片。我心说:大海是不是吃错药了?别的都好商量,审查照片没门!

又有人介绍到中山公园,我们的原则依然是:艺术上的事我们自己负责,你们不用审查。这一回没想到他们说:我们是园林局,不是文化局,你们挂什么我们不管,但我们要考虑经济效益。好!拍板成交,签字生效。事情走到这一步了,赔点钱算什么”。(王志平:四月的回忆)

按制度程序规定展览需要有主办单位。文革刚结束新旧政策交替之间模糊状态给了这帮年轻人机会。没钱没背景又非正式的组织,他们找到了中国摄影学会北京分会筹备组。虽然因“四五”摄影声名大噪,但体制显然对这帮人保持警惕,只有负责北京市美术摄影方面领导工作的刘迅,对他们的作品表达了赞赏态度。心切切之中他们利用了官方模棱两可的表态,以“中国摄影学会北京分会筹备组赞成”这样的含糊说法,争取到与中山公园签下合同。兰室场地租金是500元人民币。据李英杰回忆,开始展览前言中曾提到展览得到中国摄影学会北京分会筹备组的帮助,后又修改前言删除这个说法。北京分会筹备组在后来专门开会讨论,“一致认为,由于事先没有讨论过是否支持,‘前言’中也不应该写得到分会支持”。

▲《背粮食的农民》李晓斌

▲《笼里笼外》王苗

在2009年笔者和艺术策展人舒阳为“四月影会”30周年举办研讨会之前,被各种回忆讨论忽略的两个“四月影会”重要人物是赵介轩和朗诵诗人叶文福,是他们给展出的很多照片配上诗。叶文福是军人,因一首揭批军中腐化的长诗“将军,你不能这么做”而很有名。在王志平农业出版社的暗室灯光下,他用不到两个小时写了30多首短诗,走时并没有在作品上留下姓名。在当年诗歌是会让人颤抖的。他们两人三言两语式的诗文给照片平添连作者都意想不到的效果,极大扩展了很多看起来很普通画面的阅读想像空间。“不就是朋友帮忙写几个字嘛”,叶文福后来说,自己当年并没有感觉做了件特别的事情。今天,这种图配文形式或许不符艺术品的展示价值观,当年却是后来的很多展览包括“无名画会”、“星星美展”效仿的样式,也使这场展览具有震撼的力量,是之前观众从未感受过的。

“青松啊,你不能高傲

雄奇的身躯,虫洞不少

不能总陶醉自己的英姿

我希望你欢迎啄木鸟”

(一幅故宫角楼加上白皮松的照片)

“枯根 烟雾 山崖 迈步 跌跤 再爬 小道 晨风 犟娃

血正热

硕石染作杜鹃花”

(河边野地枯枝杂草的照片)

“只要它不倒,总有人朝拜”

(似乎要倒塌的破旧斜塔的照片,展出不久被移除)

“由于父母一时贪欢,

把我带到了人间”

(两只互相亲吻大白猫中间夹着一只小猫的照片,展出不久被移除)

“我很自由,你们也很自在;

到底是谁在笼里?谁在笼外?”

(一幅从笼内角度拍摄的游客观看猴子的照片)

“你是落叶下面教大的露珠

我是荷叶上较小的露珠”

(河里落叶水珠的照片)

“总算活过来了

‘黑’的画家

白了一头青丝

掉了一口白牙”

(画家石鲁照片)

“雨点与大地亲吻:

我们是你思家的孩子,

母亲,

我们回来了!”

(下雨的照片)

“紧紧、紧紧地关闭

仍不够放心

因为那影子

是印在心上”

(一扇窗户的照片)

“听见了吗?

听见了!

听见了什么?

没听见。”

(天坛回音壁照片)

“十年动乱”结束,政府从官方层面由上及下纠正文革冤假错案,老百姓以西单民主墙上的声音呼应国家“拨乱反正”,及十一届三中全会国家政策的转向,这些构成了“四月影会”产生的先行条件。展览开幕后获得观众极其热烈的反响,笔者曾两次前往,现场人气爆棚汗味可闻。观众留言簿用的是当时廉价的学生练习本。人民日报记者王永安回忆:“看完(展览)后,我翻了一下观众留言簿,肯定的意见一页接着一页:‘我看到了摄影艺术的春天’,‘从这个绝美的影展我闻到新的气息,这是时代的气息’,‘你们给中国摄影艺术的身躯里注入了一针强心剂’等等”。

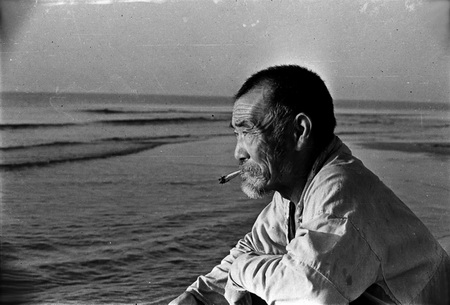

▲《海边老人》王志平

▲《约会》王苗

“四月影会”第一回展的照片,回过头去跨越30年,衔接继承了民国摄影的现代性意识,开劈出新时期摄影艺术的方向。而非常巧合的是北京中山公园正是民国时期,国内第一个公开摄影展览的举办地。1924年6月14日,北京光社第一次摄影展览在中山公园的来今雨轩举办。展期仅两天的时间,却轰动了北京城,尤其是对京城保守的绘画界的震动。很多老画家看到用照相机拍摄出来的写意摄影作品,感叹神奇之余多少心生嫉妒。两个都占据了“第一”的摄影展览跨越漫长的历史光阴,其中社会形态的演变对它们究竟产生了怎样的影响?

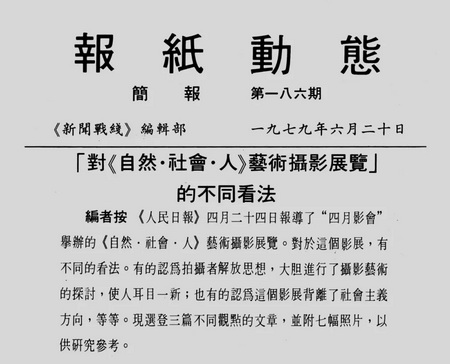

“四月影会”第一回展接近结束前并没人会想到,一场如此受到欢迎的展览会引发体制内长达两个多月、涉及意识形态和摄影价值观的争论,而对垒双方各自主角竟是《人民日报》和新华社。

4月22日《人民日报》在第四版左下角发表了一篇360多字的消息,给展览以正面的肯定:

“最近,‘四月影会’在首都中山公园举办了自己拍摄的《自然、社会、人》艺术摄影展览,受到观众的称赞。展出照片共300幅,内容有人物的活动,自然风光,植物的生长,动物的习性等。拍摄者思想解放,大胆进行了摄影艺术的探讨。许多照片选材新颖,构图别致,从生活的真实中,提炼主题,突破了以往摄影中的一些框框,别开生面,使人看了耳目一新”。

写这篇报道的记者王永安回忆:“1979年4月21日,当时任《人民日报》总编辑的秦川同志把我叫到他的办公室,开门见山地说:‘昨天晚上,有位老同志给我打电话,说有一批年轻人在中山公园办了个《自然、社会、人》摄影展览,现在有人要批,搞的那些年轻人很紧张。你去看看,影展到底怎么样?”。于是第二天有了上述报道消息。两天后4月24日新华社的“国内动态清样”上出现一篇针锋相对观点的长文:

“一个自称是‘第一个民间影会’——四月影会筹办的,《自然、社会、人》艺术摄影展览,四月份在北京中山公园展出,引起人们纷纷议论。…...‘四人帮’给摄影工作者带上了精神枷锁,摄影创作中搞了不少形式主义的东西。这个流毒还需要肃清。《自然、社会、人》影展又走到了另一个极端,有自由化的倾向,为艺术而艺术,脱离现实,背离了文艺为工农兵服务的大方向。有些照片拍得还可以,大部分照片适应了一些低级趣味的年轻人的口味。这些照片也不是他们的独创,不过是模仿资产阶级三十年代、四十年代摄影刊物上的东西,拾人牙慧。有的同志说,这个影展是摄影界的西单‘民主墙’”。

▲1979年6月20日新华社新闻战线文章

两篇完全相反立场的报道,分别出自代表党和政府态度的两个重要宣传部门,不仅对“四月影会”年轻的摄影人是难以承受之重,尤其是在文革刚结束所有人内心阴影还很重的时候,也马上引发摄影界针对这场展览两种立场态度的重大分歧。支持者的文章认为:

“在四人帮特别是那个江青把持下,摄影作为一种艺术已经瀕于死境。四人帮倒台接近三年,摄影艺术的起色还并不大,僵化、古板仍是它的主要问题!四月影会一反四人帮的帮调、帮风、帮法,勇破禁区,大胆创新,搞了这个同四人帮迥然而异的影展,使人耳目一新。这一步本该由专业摄影者迈出,但现在却让业余摄影者先迈了。这一步可能还是歪歪扭扭的,但其精神却不同凡响。现在人们还可能觉察不到,或者觉察不明显,但过上若干年,例如五年、十年,人们再回头看,这个影展的意义就比较容易认识了。它很可能就是摄影艺术大解放、大繁荣的一个序幕!序幕自然不是高潮,但高潮总要从序幕开始。”(北京第二外国语学院童同)

不同意见的一篇《必须坚持摄影艺术的社会主义方向》文章写道:

“多数读者和观众不同意《人民日报》的消息中对这个影展所作的评论。这个影展存在的主要问主要问题不是‘少数作品艺术上还有缺陷’,而是摄影艺术要不要坚持社会主义方向的问题。......《风烛残年》、《公园》、《沉思》、《萧瑟》、《芍药冢》、《叶落归根》、《野渡无人》等风光照片,让人看了徒增凄凉、消极、压抑之情,人们既不能从中得到什么教益,也不能得到艺术的享受。例如,一幅照片上,孤零零的一座破塔,塔尖已损毁,塔身已开裂,形象并不美,再加上《风烛残年》的标题,能给人的只是凄凉颓废的感觉。”(新华社《新闻战线》钟巨治)

这种争论当然是文革思想路线斗争的回光返照,但比起76年以前的那种你死我活的斗争情形已经显得理性进步了。文化体制内部管理层也呈现争锋相对的两种意见,媒体方面如新华社的很多专业记者立场态度比较保守。面对压力和争论,王志平的话或许能够代表“四月影会”所有人的内心声音:

“我们不想搞一个没有错误的展览,只想办一个有特点的展览”。

据《人民日报》记者王永安和李晓斌回忆,这场持续两个多月的争论,后来经过当时负责中共中央宣传工作的胡耀邦、邓力群在幕后的协调才平息下来。“自然、社会、人——四月影会第一回展》,基本获得肯定,成为中国摄影史上影响很大的历史性的展览。

“四月影会”的这场展览,除了文化艺术意义上在文革之后具有拓荒性、开创性以外,政治意义上可说是代表了民间以艺术创作和展览方式,对当年邓小平拨乱反正国家政策的呼应践行。在发生时间点上,它早于“无名画会”展览(同年7月)和“星星美展”(同年9月),是文革后首次完全无官方色彩及支持的民间自发的艺术展览活动,这点很重要。另外,它在策划组织经验、理念和展览图文形式上,给后来的“无名画会”、“星星画会”的展览提供了启发和示范。迄今我们对它的思考、认识和评价仍显得很不充分,至少它还没有纳入中国当代艺术史的书写。

2019年3月29日

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。