一、英国的摄影史还是法国的摄影史

其实很难找到一本权威的,真正为我们所完全信服的摄影史。法国人所写的摄影史,基本上试图把摄影的发明视为一种法国文化现象,他们会花费更多的笔墨来津津乐道发明故事。特别是过多地强调了达盖尔的丰功伟绩。这种创世神话甚至在法国国内都是难于服众的。拍摄出人类有史以来第一张照片的尼埃普斯的家乡小城沙隆,就很不服气地在公路边竖起一块大牌子,写道:“1822年,在这个村庄里,尼埃普斯发明了摄影”。

山东画报出版社出的玛丽·沃纳·玛丽亚著《摄影与摄影批评家—1829年到1900年的文化史》一书中提供了民族主义情绪介入摄影发明权争夺的利害的证据。当法兰西学院院士成为达盖尔的说客,发表演说来说服法国政府购买达盖尔摄影术专利,并发给这家伙养老金的时候,他巧妙地利用了法国人的恐英病。他威胁法国人:“外国人正在急不可待地提出一个错误的日期和可疑的事实,以站不住脚的借口”来将发明摄影术的荣耀归于自己。阿拉贡心里的外国人当然是英国人塔尔博特。那个时候,因为埃及的罗塞塔石碑落入了英国人手中,正是法国人的恐英病大行其道所的时候。而在此之前,阿拉贡已经伙同达盖尔成功地使人们淡忘了更早的尼埃普斯的工作,他还用一笔小钱封住了另一个法国人贝亚尔的口,让他对自己在达盖尔摄影术公布之前三个月就提交的纸上摄影术保持沉默。

▲ The earliest known surviving heliographic engraving, made in 1825. It was printed from a metal plate made by Joseph Nicéphore Niépce with his "heliographic process".

重读摄影史,我们不难发现,摄影术的发明是不同地方的不同的人共同努力的产物,这些努力其实也互相影响和渗透。且不说尼埃普斯是直接和达盖尔有合同的合作关系——而且事实上这种合作是尼埃普斯向后者告知自己的研究进度。塔尔博特在自己的实验获得成功之后,也曾经向达盖尔写信介绍过自己的工作。摄影的史前史中活跃的人物们之间的关系颇像科学家们。他们似乎更多地把自己视为自然知识的发现者,而不是文化产品的发明者。然而,摄影是19世纪中叶的产物,这是一个工业革命的时代,也是一个个人神话的时代。摄影术需要成为一种文化发明,而不是一个科学发现。它的发明者必须是一个富于进取心的,了解现代社会的运作规则的人,换言之,它最好是一个现代意义上的企业家。更重要的是,他必须有能力打动阿拉贡这样一位优秀的策划人。

阿拉贡说服法国政府给达盖尔发津贴,之后摄影术的共同发明的历史开始被抹杀。为了使之显得更像一个神话,人们开始编造关于摄影发明的传说和神迹。就像古代帝王夺权前后总要伪造神迹一样。查尔斯教授的故事,在小店中要求购买暗箱的陌生人的故事,这些天才故事的功能都是为了将摄影术去科学化、神秘化。这些编造是短视的,因为他们误以为达盖尔摄影术已经足够登峰造极。他们没有料到技术进步的历史滚滚而前,此后的发展将回到这项众人的事业的本来状态。

因为发明权已经被法国人用政府公文的形式据为己有,英国人写的摄影史其实也并不很在意非要拿塔尔博特的工作和达盖尔去争短长。从《摄影简史》看来,他们更强调的是摄影术介入社会史的部分。他们以尽量简略的笔墨将发明权问题一笔带过甚至根本不提,只从对自然的态度、旅行摄影集的意义这些角度入手。旅行摄影集是摄影史早期的重要现象,我没有读到明确的数据,不过我判断英国人的旅行摄影集要比法国的多得多,因为那时候法国人非常奇怪地热衷于用摄影来拍摄卢浮宫中的古代艺术品,而英国人拥有更广大的殖民地,他们在攻城掠地的时候是不会忘了带上照相机的。事实上,除了强调对于世界视野的拓展之外,旅行摄影集本身就是值得大书特书的。塔尔博特本人在1844年就出版了名为《自然的画笔》的摄影画册,印了150册。这个数字是值得重视的:它表明塔尔博特摄影术的真正优势,尽管他在清晰度上比不上达盖尔摄影术,但是这是一种可以引出多张照片来的摄影术。也就是说,达盖尔摄影术更像一面镜子,而塔尔博特的卡罗法摄影术更像是版画。

我们今天想到摄影术对于现代社会的意义的时候,也许都过多地强调了它是第一次实现了“客观”地记录自然精细那个这一点。达盖尔摄影术在客观性上的得分高于卡罗法,但是它不产生底片,如果是这样,摄影术永远只能是一种新的种类的艺术品,而不可能成为一种大众文化,不可能是瓦尔特·本雅明所牵挂的“机械复制时代的艺术”。卡罗法的可复制性,才真正使摄影术渗透进现代社会的每个角落,使每个人都离不开摄影,使摄影成为塑造现代 生活的重要力量。摄影史发展到火胶棉法的时代,用玻璃板当底片,再发展到赛璐珞片当片基的时代,都是在卡罗法的基础上发展出来的。英国人完全可以在这一点上大书特书。

可复制性是可传播性的前提。没有传播,摄影不可能成为一种公共记忆的载体,记录的意义也就大大折扣。极端一点说,不能用于交换的记忆是没有意义的。没有传播,也就不可能出现著名的摄影作品和著名的摄影家。

对于传播来说,精确性足够就好,卡罗法完全没有必要因为精度不如人而被我们遗忘。手机里和网络上的图片不很大,但也够大了,特别是我们要发送图片又想到电话费的时候。

▲ Cover of The Pencil of Nature, 1844

▲ View of the Boulevards at Paris

▲ Articles of China

▲ The open door

二、分裂的摄影史和“观念摄影”

这样,从摄影史的开端就存在着两种摄影:为悬挂在墙面而拍照,或者是为大批量地印刷成画报而拍照。摄影发明史的两个源头,达盖尔和卡罗式摄影术,也许就正好启示了这两 种可能:被当作艺术的,作为绘画的竞争者的摄影,和被当作媒介的摄影。

达盖尔摄影术是作为油画的竞赛者的身份出现的,它要夺走的是肖像画家和风景画家的饭碗。它的理想的存在场所是家庭中的墙面。卡罗法摄影术的理想的存在场所则是摄影画册----一开始是把用底片印出来的照片贴在本子上,后来发展成直接制版印刷的画报。不难想象,前者会更多地影响到所谓画意摄影,也就是尽力用照片去模仿绘画,非要证明摄影也能和照片一样创造出“美”来的那些勾当。而后者,反叛画意摄影的摄影家们总要声称自己寻找着摄影的自觉,结果孕育出今天的所谓报道摄影。有一些摄影家其实很极端地认为,摄影一旦挂到墙面就开始堕落了。每一本摄影史的写作,其实总是反复地在这两者之间摇摆。

我们总是把今天出现在美术馆的墙面的照片叫做“观念摄影”。美院的研究生用这个词汇作为标题来写论文,我总告诉他们,你们这么说显然不小心地贬低了“传统摄影家”们,似乎他们只是机器的操作者而不带着“观念”在工作。事实上今天所谓观念摄影的伎俩,像表演、摆拍、合成,在早期摄影史中比比皆是。雷兰德1857年就拼贴出了《人生的两条道路》,用了30张底片;罗滨逊的《弥留》用了5张底片。他们的演员的生动和道具的精确程度都早已逼近今天的杰夫·瓦尔和辛迪·谢尔曼的水准。在胶片的感光速度大大提高和照相机小型化之前的早期摄影,又有哪一张不是摆拍呢?一旦是摆拍,怎么摆,首先就是一个呈现观念的过程。

▲ The Two Ways of Life , 1857

▲ Robinson's Fading Away ,1858

▲ Jeff Wall A Sudden Gust of Wind (after Hokusai), 1993

▲ Cindy Sherman history portraits

在为墙面制造照片的时候,很自然地,人们会更多地更主动地注入观念,并且要求摄影具备传统艺术所曾经提供过的东西,因为此刻摄影的竞争者是传统视觉艺术,它也会更自觉地向它的竞争者学习。而在画报中,在这个摄影术没有竞争者的领域中,摄影将定义自己的使命,建立自己的方法和题材。

也许,我们如果用“墙面摄影”来描述某一类实践,将会比“观念摄影”来得准确,而且不至于造成历史的割裂。这种分裂在亚当斯和布勒松的区别那里还不算明显,到了今天,报道摄影圈子和和今天活跃在美术馆中的摄影实践其实是互相割裂的。日本人干脆造出一个无奈的词,叫做“美术学院毕业生的摄影”,这个词其实1997年开始使用。观念摄影之用词,盖因新摄影实验超出了传统摄影的议题,人们无以名之,姑且借用了观念艺术中的“观念”一词。它的混淆本身来自“观念艺术”一词的混淆。基本上,在汉语世界的日常生活中,人们把几乎所有的非传统模式的实验艺术都称之为观念艺术。观念摄影这个词,同样也就遗传了观念艺术的所有毛病。比如,曾经有一个研究者把从杜尚开始的观念艺术当作观念摄影的影响源。这种叙述必须故意无视从摄影史的开端就已经出现了的大量充满奇思妙想的实践,失敬于雷兰德先生、卡梅隆夫人和罗滨逊先生。

专业摄影和“观念摄影”的分歧,就世界范围来看并没有像中国这样割裂。安德烈·古斯基或杰夫·瓦尔,从专业摄影的角度来看依然是值得尊重的,尽管他们主要在美术馆展出他们的作品而不是在摄影杂志上发表。

在汉语世界中,一开始“观念摄影”对于专业摄影家来说简直是笑料,一个不懂摄影的人,只要认识一个在影楼工作的朋友,出点主意布置布置,再靠后期电脑弄一弄,就可以混充艺术摄影。“观念摄影”圈子里的人也故意气人,对专业摄影家那些在针尖上比武的长城落日、荷叶尖上的蜻蜓之类不屑一顾,喊出“摄影以傻瓜机为正宗”的狂话。我在《摄影之后的摄影》那本书中,还成心挖苦他们穿的摄影背心其实是用来钓鱼的。除了一些特别的私交,这两个圈子基本上老死不相往来。这个情形据说这几年颇有改观,原因是因为这些不懂摄影技术的“观念摄影家”把摄影像油画一样的卖,让原来只知道拿杂志社稿费的摄影家们看傻了眼。在一些摄影论坛上,可以看到色友们对于混美术圈的观念摄影由鄙视变成羡慕。

这个变化会导致一些过去多年把精力花在纯技术磨练上的摄影家,会带着好器材和技术杀进美术圈来。纯粹意义上的报道摄影确实很难真正占据墙面,用于墙面的摄影有它独特的要求。但是这些要求并不是那么难于领悟的,这些摄影家们一进来就会发现,弄一些“观念” 糊上墙其实不是什么难事。事实上,解海龙、翁乃强的照片在拍卖市场上拍出高价已经是一个明晰的信号,杨延康的黑白照片在798里的百年印象画廊卖得也挺快。

另一方面,这个形势会让那些仅仅靠搞一些小点子混摄影的美术学院毕业生没那么容易了。而他们中对于媒介有敏感性的人,在经历过简单地利用照片来处理观念的阶段之后,会进入对于媒介的特性的潜心研究,会学会对于伟大的专业摄影家的重新尊重。他们的工作会脱去对于摄影记录的简单借用,也开始在技术和品质上精益求精,不满足于混美术界,而且要能够让专业摄影家们心服口服。艺术摄影不能以艺术的名义,成为摄影的外行。这种进一步的追求,将使他们的智力和感性准备成为对于世界摄影活动的贡献。经历过这样的大浪淘沙的过程,两个圈子有希望能够重新弥合。而摄影史的写作才终于能够须找到一种叙述,让两段互相割裂的故事得到连接。

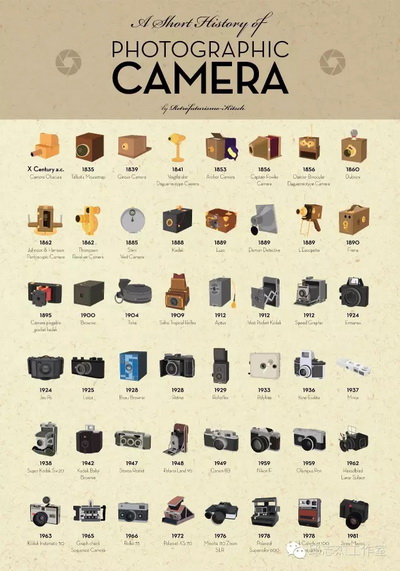

▲ A Short History of Photographic Camera

by Retrofuturismo-Kitsch

三、器材的摄影史还是艺术家的摄影史

如果暂时搁置文化史的议题,那么摄影史的写法,通常逃不开两条思路:技术的历史和观念的历史,或者,索性说得更明白一点,其实就是照相机的历史和摄影家的历史。此外还有一种写法是从社会史的角度出发,这套写法有时候甚至会变成民俗学,人类学,这最容易变成坊间流行的畅销书,像山东画报出版社出的《老照片》丛书,像《黑镜头》、《红镜头》、《影响世界的100张照片》之类的书,当然,这就有点不属于摄影史专业书籍的书架,虽然其中所选的某些图片在摄影师的角度来说也是重要的。

当然,每一本摄影史著作难免都会同时兼顾这三者,尤其是前两者:通常在每一个大的阶段的起点,总会先涉及技术发展,然后再去深入到这个大的阶段里面的一个个的代表性艺术家。再然后,谈论艺术家个人的时候,扯上几句社会背景的叙述。总的来说,越往早期看,技术占的比重越大。在摄影史的起点处,几乎完全是关于技术发明的叙述,而关于最晚近的创作,几乎完全是关于新观念和新潮流的罗列。这是摄影史叙事的一个令人遗憾之处:技术的叙事和观念的叙述不能够真正生动地互动起来----观念的叙述者只是不得不谈一下技术发明,其实他们骨子里并不认为那是值得多说的。反过来。热衷于大放器材之毒的谈论者也一样,骨子里并不认为观念有什么值得多说的。我手头读着的这几本摄影史的书中,吉林摄影出版社的《摄影发展图史》、吴刚的《摄影史话》显然属于前者。浙江摄影出版社出的顾铮先生的《世界摄影史》是北京电影学院的教材,则是明显的艺术家中心论的。顾是超级专家,他的摄影史介绍却过分简洁了,可能和教材的要求有关。令人感叹当今的本科专业教育实在太过浅显了。

在摄影这样的媒体中,技术和观念的关系实在是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。

深入思考摄影,应该不难发现这样的摄影史的遗憾:技术和观念实在不可能不是一个互动的过程。技术的革新本身来自革新者的欲望和设计,但革新者的欲望和设计不可能不受到一个时代和地域流行的观念的影响。

在摄影术发明的时代,凝固暗箱中的影像,以便实现文艺复兴以来制像史中根深蒂固的求真意志,这已经成为一个时代普遍的欲望。尼埃普斯和达盖尔并不是绝无仅有的病态的孤独者,也不是被选中传播福音的先知,而是这样一种普遍意志中的幸运者。同时代有无数的人在默默地进行着成功的和不成功的实验。这个人在光学方面有点突破,那个人在化学方面又取得了一点进展,在我看来,摄影术的发明实在是那个时代的欧洲各民族的集体创作,主要的参与者包括英、法、德、意等地区。

更值得注意的是,这场创作并不是在大学或科学院中进行的,也没有成为哪个国家的重点课题,而是在草根阶层中形成钻研的风气,甚至自发地形成交流的圈子,并最终在民间研究中获得成果。如果不是这样一种遍地开花的局面,后来的摄影术发明权之争也就不应该成为问题了。可见课题的提出是一个时代普遍的冲动所主导的。这是流行的观念引导技术革新的鲜明证据。

光学的准备,化学的准备,精密仪器制造工艺的成熟,甚至玻璃制作工艺的提高,都在限制这样一种观念能不能最终找到突破性的物质实现。而一旦技术获得突破,对于观念的更新便成为不可避免。在曝光速度还不能得到显著的提高,以及照相机本身的轻便性依然成为大问题的时候,每一张照片都不可能不是长时间曝光,也不可能不是摆拍。“决定性瞬间” 的理论永远都不可能出笼。“观念”来自“观点”,一个观点成其为观点是因为别的观点是可能存在的,摆拍和抓拍是很不相同的观点,这样的观点的差别出现是因为可以有不同的选择。在没有别的选择出现的时候,观点本身并不表征任何美学意义。

因此,摄影家的观念是在和技术对话的过程中成型的。谁粗暴地对待照相机,照相机就会同样粗暴地使他一无所获。亚当斯《论摄影》中一上来就讲“想象”。“想象”者,说穿了,就是要求摄影者能够依顺照相机的规律来预测一个景物最后呈现在相纸上的效果。亚当斯是一个彻底的唯效果论者,这是明智的,因为只有好生去理会你的工作伙伴和工具,你才能真正拥有你的观念。

这样的把技术进步和观念综合加以考虑的想法,在摄影史的早期比较能够得到贯彻。但是摄影史的写作越靠近当代,这种综合性就往往越发薄弱。涉及到晚近的摄影现象的时候,往往就不得不借助于社会学思潮的笔法。很少有摄影史的书写严肃地探讨全自动相机(傻瓜机)的意义,而当他们勉为其难地讨论数码相机的意义的时候也只是关注在可后期处理这一点上,而把数字化所带来的制作成本问题,和它对于传播的影响这样一些可能更重要的问题一笔带过。

我作出光写书法这批新的摄影系列之后,绝大多数论者都注意到了摄影和书法的结合,文字和场景的配对这样的问题。他们说得都没错,那是所谓“观念”的部分,而实现这些观念的长时间曝光技术似乎不值得多说,但有一点经常被忽略而我心知肚明,那就是这样的东西在前数字时代是不可能的:用胶片拍长时间曝光在城市里可以拍下汽车尾灯的抽象图案,在原野里可以拍下斗转星移的弧线,甚至用来应付毕加索近乎抽象的瞎画也勉强胜任,但要用来拍到翻转的文字符号,尤其是用来满足书法的精确要求,从成本上考虑就基本上不可能。

我在拍摄时,同一个场景和字符,在手气不顺的时候,有时要拍摄60张才能挑出一张满意的。用胶片拍的话,不但成本过高,而且不能立拍立见,等你离开了这个地方,回到家里重印出胶卷再来后悔,这是不可能的,这也是为什么这套作品只能使用数码相机来拍摄的原因。这无疑是典型的数码摄影时代的产物。而我所受到的限制,也同样经常是技术上的。数码相机能够即拍即见,但是过长的曝光时间引起CCD发热,会导致图像嘈点明显增加。我所使用的数码机背,在曝光超过12分钟的时候,图像的品质就不行了,这也是我只能用这个办法来写一些词组短句,而不能用光书写长篇文字的真正原因。

▲ 邱志杰的光写书法:翁德斯伯格山系列

事实上在摄影史上最有意义的,也是经常发生的情境是,技术可能性启发了创作者的想象力,使他能够(在亚当斯的意义上)“想象”某种效果,而想象力一旦开始驰骋,就会想象到某种目前的技术无法实现的效果。为了达到这种效果,技术革新不得不被启动。举例来说,由日常生活中使用照相机,我们很容易建立起对光圈的认知,这使我们得以想象到一种极小景深的画面。在那样的画面中清晰的焦点范围极小,就像我们在微距摄影中看到的那样。如果在一般情况下作出这种效果,那我们就能够把巨大的场景拍成似乎是模型的感觉,从而制造出一种上帝的视点——这种想象鼓舞了很多摄影家进行试验——这也成为一种普遍性的冲动——并在不同方法上获得成功。有的靠移轴相机极度地倾斜底片,有的靠倾斜镜头组中的某一片玻璃。我的一个学生在摄影课上居然整出了一套廉价的土法炼钢:他的方法是先拍摄,放大后再倾斜地翻拍图片!

在想象展开之前,对当前的技术可能性的了解是它的凭籍,而在想象落实之处,是旧技术的不敷用,是新的技术。当观念走到了自己所拥有的技术的前头的时候,总是会出现土法炼钢,而这正是新的技术标准的开端!

▲ Title pages of Daguerre's 1839 manual, published soon after Arago's lecture to meet the intense public demand for more information about the process.

四、摄影是一种大众运动

摄影史上发生过四次大众化的革命:

第一次:阿拉贡用“恐英病”来说服法国政府给达盖尔发养老金,受益的却是所有的人。因为阿拉贡的主要议案是由政府买断达盖尔摄影术的专利,让大众免费使用。这一做法的大胆和用心良苦即使在今天看来依然显得不可思议。他在摄影术的起点处就把它定义为一种公众的事业。法国学术院举行的科学院和美术院联席会议在宣告摄影术诞生的第二天,也就是1839年8月20日,就推出了相关教程《达盖尔摄影手册》。

这一做法使摄影术从发明到优秀作品出现的成熟期之间的过渡阶段大大缩短。接触摄影的人的数量立刻以几何级数暴增,研究者、操作者和消费者在这一过程中都起着不可替代的作用。照相馆开始大量出现----第一家人像照相馆由A·沃尔科德和J·约翰逊合作在1840年春天在纽约开张了,可见前一年出版的那本教材的的影响面之广泛,影响力之有效。因此摄影也立刻成为时尚需求。这是一个典型的产品先于需求的案例,正是这种巨大的需求量,推动了摄影术迅速成熟起来。户外风景和人文摄影的需求要求更便于携带的摄影器材和冲印工艺;肖像摄影的需求要求更快速的曝光时间;将肖像照片分赠友人的需求导致多镜头名片照相机的出现,同一种需求在另一方面导致对于可复制性的重新寻求,从火胶棉湿版到玻璃干版,再到薄膜片上的现代胶片,摄影术就由极不方便和粗糙的早期发展到了成熟期。以至于真实写照已经不足以构成价值,抓住对象的精神特征,这样一种更高层次的要求终于出现,也就是艺术摄影的出现。纳达尔这样的艺术摄影家的出现无疑是摄影开始成熟的标志。社会需求不断地对从业人员提出问题,对研究者构成商业诱惑和成就感的诱惑,这一切汇成一股滚滚向前的洪流。很难想象没有法国政府提供的免费专利,这一切能够在短短几十年之内完成。那个时代的人有民族主义情绪,更有着对于全人类文明的信念,这一点今天想起来依然让人掩卷赞叹。

第二次导致大众全面参与摄影活动的革命,是柯达胶卷提供的洗印服务。在这个时刻到来之前,1876年,英国已经正式投产干版,从此摄影者不必再依照着研究者提供的配方,感光材料走上了商业化的量产的道路,这足以证明此刻的摄影活动参与者之众多,已经足于构成强大的卖方市场。此刻,摄影活动参与者的巨大数量,使商业利益的追求,而不是科研精神,成为摄影技术发展的原动力。摄影术已经完全纳入现代工商社会的发展模式。1888年美国人乔治·伊斯曼发明了世界上第一架用胶卷的柯达相机,然后成立了柯达公司。柯达公司的本意是想把照相机卖给非专业摄影师之外的更广泛的人民群众,可是人民群众的目标是获得照片而不是拍摄过程,于是,就像今天的售后服务一样,柯达公司附加了胶卷冲印服务。一开始竟是把拍完之后的带着胶卷的照相机寄回给柯达公司交专业人员冲洗。这在今天听起来就有点儿不可理喻了。可是要想想和比一比今天的那种傻瓜机连着胶卷的一次性相机 就不难理解了----那玩意儿是日本人在1987年“发明”的。

由专业厂家来提供胶卷的冲洗服务---柯达公司和它的日本模仿者后来把这种服务发展成冲洗印一体的连锁店模式,这一革命极大地降低了摄影参与的门槛。从此之后拍摄是个人的,而成像的工作可以是社会化的。严肃摄影工作者可能会责怪我对柯达公司的这个动作评价过高,他们还是更喜欢在家里的小暗房里面慢性中毒,人各有志,那我无话可说。但在我看来,成像的社会化设定的是平均值标准,就像今天的成衣品牌,固然比不上量体裁衣的精到服帖,却足于组织起极大的公共热情,使名牌成其为名牌。毕竟后来绝大多数老百姓家里不再有缝纫机,也请不起裁缝了。不是每个人家里都会有暗房的。家里没有暗房的人也能够成为摄影者,这本来是照相机生产厂商的一个商业圈套。但这个阳谋为今天的摄影局面所起到的作用是不可估量的。

第三次革命:柯达和富士的冲印连锁店的出现,与傻瓜机的出现几乎是同一个时代的事情。那是1978年,柯尼卡C35AF自动对焦相机上市。到了1997年,富士也实现了在120照相机上的自动聚焦功能。傻瓜机的意思是只有自动功能而没有手动功能,在这个意义上,今天大多数的120和135照相机都是半台傻瓜机,以为他们都是全自动功能的兼容者。而使用者在多少时候在使用相机上存在着的手动功能呢?傻瓜相机出现之后,对于拍摄者来说,观看时进行选择成为唯一的工作,这使日本的一个小女生在运气足够好的情况下,就有机会拍到摄影史上的不朽之作。这并没有真的发生过,但在逻辑上是可能的,特别是在911这样的突发事件中,傻瓜相机提供了见证的权力,或者说,它提供的是所有拥有视觉筛选能力的人的机遇。傻瓜机时代,照相机已经变成每家一台了。而这一切,似乎都是为了为数码相机的出现作准备。

每一台数码相机,都是傻瓜机,但它不只是傻瓜机。柯达公司提供胶卷冲印服务,最初的商业动机是为了教人买相机。而买傻瓜机的目的,则是叫人花钱买胶卷,傻瓜相机的机身本身都卖得很便宜,反正消费者必须源源不断地掏钱买胶卷喂饱它。所以,请注意一个规律:推动傻瓜相机最热情的是胶卷生产厂家,是柯尼卡、富士和柯达,而不是不生产胶卷的徕卡和尼康、佳能!

数码傻瓜机则又回到了卖相机的阶段。这就是为什么前数码的傻瓜照相机只能卖到一两百元钱,而傻瓜数码相机的价格今天还远高于此。数码相机的出现,取消了拍摄的成本,甚至取消了最后的印放过程。在摄影史的起点,在达盖尔摄影术中,拍摄与冲洗是在同一物质载体上进行。后来对于复制性的追求,导致底片和相纸的分离,使拍摄和印放,成为摄影家工作的两大部分。一直到今天的数码时代,这两个部分才重新在某些场合合二为一。数码相机的无成本,使每一台相机的拥有者开始进入一种放荡的拍摄风格。那就是,不断地按快门,拍下了的照片存在电脑中也许再也不曾看过一眼。拍照,由记忆的工具就此变成一种遗忘的工具。

而摄影数字化之后带来的暗室转为明室的变化,更是造成了摄影传播中的全新局面。由于底片的消失,暗房或者连锁店冲印都不再成为必需。在数码相机的特殊形式--手机摄影中,甚至出现了拍摄-冲印-传播的三位一体现象。这些特点和互联网一结合,一个全所未有的摄影世界顿然展现,在这个世界中,专业摄影师和业余摄影者的界限不再那么清晰了。

这是对于专业摄影师的真正的逼迫。如果拍出“正确”的:焦点清晰、曝光正确的照片,连傻瓜机也能做到;如果高超的暗房工艺能够被一个电脑高手如同弹钢琴一般飞快的操作所取代,专业摄影师的专业何在?难道他们就靠那些钓鱼背心和冲锋裤来自欺欺人?或者靠胶片恋物癖的强词夺理来苟延残喘?“观念摄影”的再度复兴也需要从这样的社会根源里才能找到原因。这原因就是,摄影从来都是一种大众运动。

后记:这篇文章写了几年之后,摄影史又进入全新的时代。智能手机上的摄像头素质已 经和卡片式数码相机看齐。内置的处理软件已经出神入化。互联网的出现甚至影响到专业相机。例如佳能之类单反上出现的面孔记忆对焦,明显是Facebook这样的平台的影响。后文补叙。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。