荒木经惟(Nobuyoshi Araki)

荒木经惟(Nobuyoshi Araki),1940年出生于东京平民区。1959年进入国立千叶大学主修摄影与电影。1963年,从工学系摄影专业毕业,进入日本著名的电通广告公司任广告摄影师。1964年获得日本摄影界的殊荣———第一届“太阳奖”。1999年成为太阳奖的评委会主席。他从1971年自费出版了以新婚旅行为题材的成名作《感伤的旅程》以来,发表了大量作品,出版了200册以上的专题摄影集,名声越来越大,成为目前日本最具国际影响的摄影家之一。著名导演竹中直人的电影《东京日和》正是以荒木经惟和妻子阳子的故事改编的。

荒木的父亲是一名木屐制作工人。他的第一张照片是6年级的时候参加学校到日光市的旅行时使用父亲借来的一台相机拍摄的,照片拍摄的是日光的东照宫。1965年拍摄了影片《山池和他的兄弟玛布》,引起了太阳奖评委的注意。1971年与电通的美女阳子(Yoko,1947-1990.1.27)结婚,1972年离开电通。1988年与其他两个人合伙成立了自己的工作室———Aat Room。

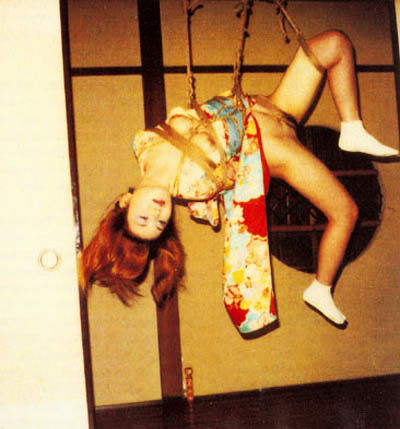

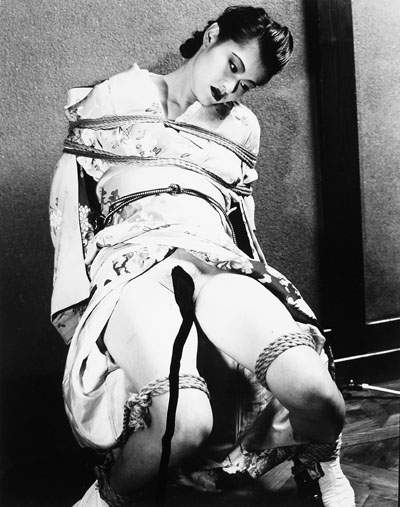

1992年,在《疯狂图片日记》展览中被控展示淫秽照片,被罚款30万日元。1993年11月,国家警察局在东京涩谷的帕克画廊,以销售被认定为淫秽出版物的荒木作品集《色情》为由,警察没收了所有余书。这本书里的作品就是他1992年在澳大利亚举办的《荒木的东京》摄影展的参展作品。澳大利亚的出版者对这本书在纽约和其他地方引起轰动却在日本遭禁深感困惑。

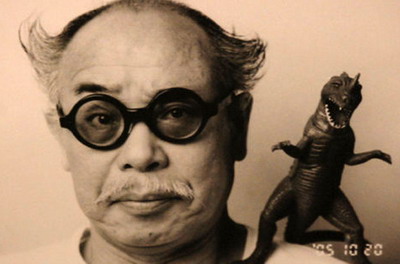

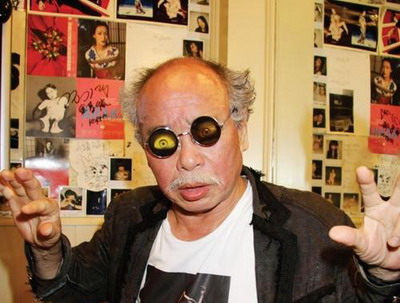

荒木经惟是一个出版摄影集很多的摄影师,也是一名日本著名摄影家,他同时也是一名颇受争议的摄影家。他作品中的裸体、生殖器、施虐受虐狂的裸体、年轻女孩的裸体……这些给他招来了很多麻烦事。他甚至有一帮称为“荒木经惟部落”的摄影师追随者。人们既爱他又恨他,包括他的作品。他天资聪颖,是一个快活有趣的摄影家。他“疯狂教授”般的发型为他平添了一道非凡的个性色彩。

荒木经惟曾举办过难以计数的摄影展,作品被很多国内、国际美术馆和博物馆收藏。1994年获日本室内设计论坛大奖;1991年获第7届东川町奖;1990年获得日本摄影学会Shashin-no-kai奖;1964年因作品《山池》获首届太阳奖。

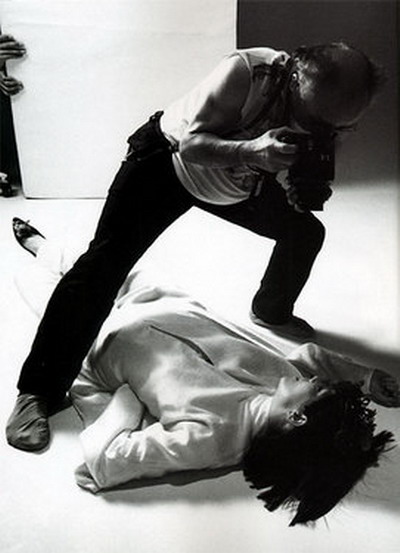

大多数时间荒木经惟是一派老不着调的形象,穿着图案花哨的无袖背心,会闪光的那种,戴着颇似麻将牌中“二饼”形状的墨镜,发界线很高,头发理成一边一小撮的“两只猫耳”模样。这么一个人背着各式照相机招摇过市,已是一道风景。如此天才造型加上真正声名赫赫,照相机一晃处,有个把女青年晕倒也不稀奇。他的女模特不乏美女,最终被定格的形象却不都是好的,而她们说起荒木,用“温存”、“羞涩”这样的词。也许是为了反击“人体摄影师通常难免与人体模特有染”这种说法,有女模特站出来举荒木经惟与亡妻的经典爱情故事为例,说荒木最爱的女人已带走他的寻美之心。就连比约克也表达了对荒木感情永不移的敬仰。比约克深情无限地判定荒木永远都爱着死去的妻子阳子,即使他不说话,每个人都能感觉到那爱的巨大……这个故事,就是令荒木成为爱情传奇的《东京日和》。而故事起源于1972年,他辞去“电通”公司的工作,唯一带走的是公司上下公认最美的阳子。荒木在无数场合说,他的摄影生涯开始于和阳子在一起。当有人问到他最欣赏的人体作品是哪一幅时,他说是“阳子被记录下的一切”。这是荒木经惟的“迷色”,在阳子之外,没有女人能令他如此。

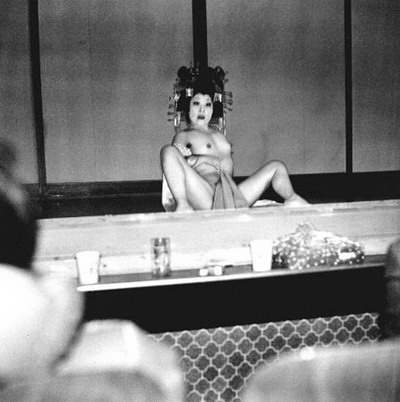

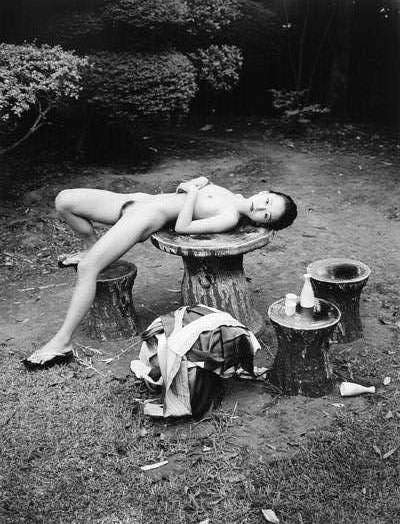

艺术家作品

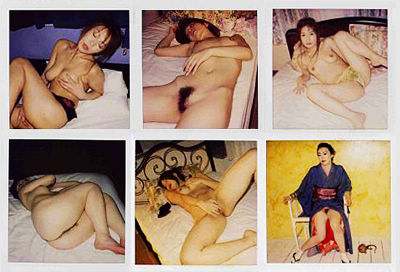

荒木经惟工作照

荒木经惟1940年出生于东京的荒木经惟,毕业于日本千叶大学写真与电影专业后,便开始从事专业广告写真职业。受幼时红灯区生活经历影响,他的作品人物以风尘女子为主,常被评论界认为带有变态倾向。他生平极度热衷于写真,视摄影为每日必完成功课,生平共推出300多册写真集,对性 的想象的形象无丝毫避讳之意,反而直接大胆将人体体现在写真之中。总体而言,作品穿梭于艺术与淫秽之间,致力于单纯对性的想象的影像的体现及最大限度对人 类无意识性欲的呈现。

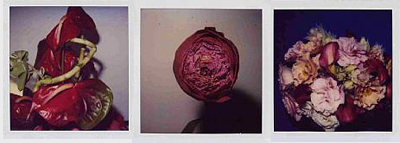

作品充满浓郁的城市夜景韵味,潮湿的色情味,豪华招牌灯光散发出野蛮、带有粗暴虐性的色欲、被无情蹂躏的女人、眼泪以及 绝望等。作者认为它们表现了人类最原始的欲望,但并非真实。本次画展将重点展现经惟代表作,体现性爱的写真及60年代期至2000年的“色情花”系列作 品,试图借助花的美丽的形象,体现女性本能感官与生命力及作者对死亡与人生的观念。

荒木经惟工作照

荒木经惟1940年出生于东京平民区一个小手工业主的家庭,他从小学时代开始就喜欢上了摄影。1963年,荒木经惟从国立千叶大学工学系摄影专业毕业,进 入日本著名的电通广告公司任摄影师。他自1964年获得日本摄影界的殊荣——第一届“太阳奖”。1999年成为太阳奖的评委会主席,三十多年来发表了大量 的系列作品,出版了200册以上的专题摄影集。他大胆地向常识和禁忌提出挑战,生动展示了现代日本人与社会的深层意识。

荒木经惟的作品几乎没有用一张照片讲述一个故事的例子,大量的连续图像为我们描绘的是一幅现代东京的市俗风情画卷。读者可以从众多没有互相联系意义的画面 中看到他完整把握繁杂的都市生命力的成熟的视线。作为一名摄影家,他的实践已经超越了摄影的界限而成为一种社会存在,从而引起日本乃至国际当代艺术界的广 泛关注和研究。

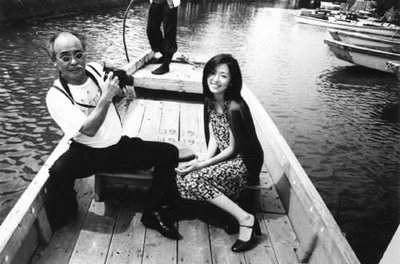

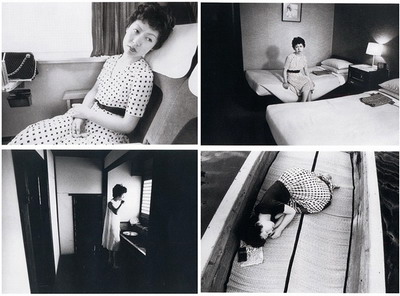

荒木经惟当年在电通公司结识了后来成为他妻子的青木阳子,阳子女士不仅是荒木经惟最亲密的伴侣,而且在他的艺术中占有特殊的位置——既是他艺术最杰出的模特儿,又是他作品最初的批评者。1971年,荒木经惟在与阳子赴京都、长崎等地新婚旅行期间,拍下了他们的旅行生活及沿途所见,从中挑选出 108幅编辑 成《感伤的旅程》。

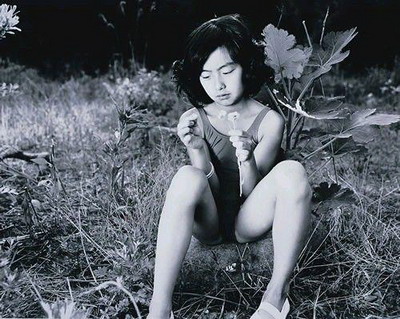

画面内容大致可以分为两大类: 一类是对所到之处的自然与人文观景的记述,另一类则主要是阳子的各种日常形象,包括极具个人性的裸体乃至私生活的记录。在 这里几乎可以看到后来荒木经惟作品题材的全部内容: 旅行、风景、女人和性以及死与再生的主题。而其中编号为80的照片则可以视为这组作品的灵魂: 阳子 侧卧于漂游的小木舟之上,周围除了碧波荡漾之外没有任何多余的景物。画面简洁而传情,不仅具有美好的视觉感染力,同时还被荒木经惟赋予了揭示生与死这一人 生永恒命题的意义。

《感伤的旅程》不仅是荒木经惟个人艺术的高峰,同时还具有摄影史上的意义。六七十年代之交,正是日本摄影界对传统摄影观念及摄影手法本身进行反思和重构的 时代,对“个人性”的表现成为当时的一个热点。而《感伤的旅程》则以大胆的手法将这一观念推向了极至,使日本的现代摄影向前迈进了一大步。

东京在近代以来曾发生过三次城市面貌的大改变,前两次分别是20年代的关东大地震和40年代的第二次世界大战美军大空袭。但是,真正彻底改变东京面貌的则 是从六七十年代开始伴随着经济高速发展而来的大规模城市建设。迅速消失的旧城区和接踵而起的新楼群使他产生了一种莫名的故乡丧失感,关于东京的系列作品《东京之秋》由此而充溢着一股“别离”的气氛。

《东京故事》是荒木先生在80年代末的又一杰作。一个很有意味的特点是,画面顺序从冬景开始,依次向春、夏、秋排列,在他的作品中,秋天既寓意着失去和死 亡,又象征着收获和希望。在作品的最后部分,他连续采用了阴空下的枯树以及葬礼等画面,而最后一幅意味深长的图片则是一位背影酷似昭和天皇的老人弯腰坐在 深秋的夕阳下,而当时正值昭和天皇去世,标志着一个时代的结束。

荒木经惟

“色即是空”的日本当代摄影

“樱花,武士,和服,浮世绘,武士道,寂静,幽暗,疯狂,虚无…”,提起日本,脑子里跳出来的总是这么一连串的词汇。这是个矛盾的民族,拥有自己极其独特的审美文化,虽然日本诸多文化精髓来源于我们中华文化早已是众人皆知的事实,不过不得不承认,提起东方文化,诸多西方人眼里那个菊与刀的日本便是最明显的代表。毫无疑问,摄影作为思想的一种表现形式不可避免地折射出一个民族的文化倾向和审美情趣。我们并不否认,思想是多元化的,一个国家当然会有风格各异的摄影作品,但无论其表现形式如何,我相信,蕴涵在照片里的精髓是具有一定趋同性的。这种趋同性正是某种民族特征的表象。

日本当代摄影风格延续了这种典型的民族审美,某些作品甚至是以一种极端的方式在进行这种延续,但这样的极端放到日本文化中却又显得如此理所当然。在我们文化范畴里觉得荒谬不羁的东西或许正是他们哲学观念的体现。无论对这个民族抱有怎样的情结和看法,在文化艺术方面,我们是应该抱着“拿来主义”态度的,试着抛开已有的成见,去体会不同民族看这个世界的视角,“海纳百川,有容乃大”正是我们自己珍贵的民族性。

荒木经帷、杉本博司、Yuki Onodera…这些都是当代日本摄影风格的代表人物,他(她)们的作品虚虚实实,若隐若现。无论看似绚丽欲炸的满墙繁花还是布局工整的洛可可风格电影院抑或栩栩如生相互厮守的鸵鸟,这些实体背后隐藏的,居然都是一种缥缈的“空”。“空”在出乎意料的冷静,又“空”在意料之中的永恒。这似乎应验了佛家的一句训诫“色即是空,空即是色”!

第一次看到荒木经帷作品的人往往评价都很极端,不是极端贬低就是极端褒扬,其实直到现在,他都是一个具有争议性的人物,争议性不光光来自于他选择的那些女体拍摄对像和他猥亵色情的拍摄方式,也来自于他的摄影观念。倘若我们更多的了解荒木经帷摄影的全部,会逐渐感觉到在视觉感观被泛“性”影像填鸭的背后,有着更深远的景观,为什么如此荒诞不羁的作品落到一个日本人身上如此顺理成章继而获得国际声誉呢?或许我们应该明白,日本对性的崇拜是相当坦率的,在他们看来,狂热的爱情及其性的表现不受道德观念制约,完全是由于美本身,因为激情和香艳不过是流星的亮点,而长长拖曳于后的,不过是无尽的忧伤与感叹。事实上,荒木经帷著名的影像集《阳子》,惨淡的记录了他于他死去太太的情事写真,无非应验了,情欲是一种挣扎,生命是一种即逝。

其实通过感伤的表面,人们会发现荒木经惟是一位泛爱者。即使是现在已经大名鼎鼎,也丝毫没有一点绅士派头,既我们通常说的“没正经”。荒木出生於东京工商业者居住区的一个制作木履屋的家庭,当他自费出版了以新婚旅行为题材的处女摄影集之后,便在第二年辞去了日本最大的广告公司“电通”的工作,开始放浪人生。

《感伤的旅行》这本写真集中所说的“私写真”,成为他摄影的宣言书。荒木在象给读者写一封信的自序中说,“《感伤的旅行》是我的爱,也是我作为摄影师的决心。我拍摄自己的新婚旅行,所以是真实的摄影”。接着,他请求读者一页一页地翻看,在他称为自叙体小说的成功摄影集最后一句话似乎表明了他摄影的原始动机,他说:“我在日常的淡淡地走过去的顺序中感觉到什么”。他从这本在当时谁也不会注意到的自叙体摄影集开始踏上艺术旅途。可以说,荒木以后的作品都是从这个原点的延长,他的镜头除了摄下爱妻阳子了之外,还对准谁都不会留意的地方,那些生活中的稀松平常场面。

与其把他看作一个“躲在镜头后面的淫秽摄影者”,不如像电影“东京日和”里描述的那样,将之看作一个普通日本市民,他和妻子阳子之间的感情如同任何一对相爱的夫妻一样,是在生活琐碎的矛盾之中,在无数次误会拌嘴之中慢慢积累起来的。这种感情或许看似已归于平淡,但每一次静默的晚饭、无声的散步中,无不包含了无尽的爱意。荒木选择了用相机来记录这种感情,直到阳子临终的那一刻——相纸上留下的是两只紧握的手,两位即将离别爱人的手,镜头凝固下来的,是马上要归于两个世界人之间的道别。每每翻看荒木为阳子拍摄的生活写真,总会在他对妻子的爱意之后,生出一种淡淡的忧伤,这种忧伤不哀、不怨,不过是对终究归于虚空宿命的一声轻叹,这是再典型不过的日本式情感。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。