利奥塔︱后现代之状况

在人们通常所称的众多后现代主义理论家中,法国哲学家利奥塔不仅比任何其他理论家都更为频繁地使用了“后现代”这个词,而且他比任何其他理论家都更为明确地突出了“现代”与“后现代”的对立,并积极倡导“后现代”的思想趋向。

利奥塔1979年发表了《后现代状况》一书,由此引发了一场关于现代和后现代的持续辩论。在这本著作以及其他著述中,利奥塔对现代的基础主义、普遍主义和本质主义进行了猛烈的批判,把启蒙时代以来各种总体的理论斥责为“恐怖主义的”,热情宣扬“异教主义”的多元性、差别性和悖谬性,并且将这种异教主义从哲学扩展到政治学、伦理学和美学。

一 现代性批判

“现代性”显然对应于西方历史的一个特定时期,其中主要是指18、19和20世纪。“现代性”也牵涉到某种与传统社会不同的社会,这种社会一般被称为工业社会或资本主义社会。与关注历史时期的历史学家和重视社会分析的社会学家不同,哲学家更为关心的是思想。因此,利奥塔把“现代性”定义为一种思想方式,一种表达方式,一种感受方式。

“现代性”是一种思想方式,而且,这种思想方式为解放的观念所支配。在利奥塔看来,解放的观念实质上就是康德所说的“普遍的人类历史观念”:所有人类历史都趋向一个终极的目的,即达到一种普遍的自由王国。利奥塔把在这种解放观念支配下形成的所有理论都称为“大叙事”(great narratives)。

现代的哲学故事是从笛卡尔的“我”出发的,而现代的解放叙事则是从康德所谓的“我们”出发的。“我们”意味着一个由众多主体组成的共同体。恰如现代哲学从“我”演绎出整个庞大的哲学体系那样,现代的解放叙事以“我们”的名义宣布了普遍的人类历史。从语言学角度分析,“我们”是相对于“他们”来使用的。假如“我们”属于一个话语共同体,那么“他们”显然是与“我们”截然不同的。因此,当“我们”宣布一种普遍的人类历史的时候,宣布人类朝向自由和解放前进的时候,同时也就意味着要把“他们”变成“我们”的一部分,而“他们”要想变成“我们”,就必须接受“我们”的思想方式和行为方式。因此,利奥塔批评以“我们”的名义立言的解放叙事是在实行恐怖和专制。

“大叙事”是以真理的名义讲话的,利奥塔也把批判的矛头指向了真理。启蒙以来,关于真理的话语变成了“元话语”,也就是说,真理在各种话语中占有一种优先和特权的地位。在现代话语中,真理是统一性和总体性的标志,是全部科学话语围绕的中心,是知识等级制的金字塔的最高点。像福柯一样,受尼采的启发,利奥塔认为在真理话语背后并决定真理话语的东西是“求真意志”。虽然真理以客观性的名义讲话,然而实质上起作用的力量却是主体的权力意志。但利奥塔对真理的批判比福柯更为激烈。他把将真理置于优先地位称为“真理的白色恐怖”:真理被树立为一个标准,全体话语必须向真理看齐,必须参照真理而获得其意义。这种知识的等级制度必然压迫弱势话语和处于少数地位的话语。为了反抗“真理的白色恐怖”,摧毁知识等级制度的金字塔,反对基础主义、普遍主义和本质主义,利奥塔主张话语的多元论,强调话语的差别,力图让被真理所湮没的声音讲话。

利奥塔批评启蒙运动,消解“大叙事”,揭露“真理的白色恐怖”,所有这些批判最终都辐辏于主体。启蒙运动所依据的东西就是主体。主体将真理置于优先地位,给予“大叙事”以合法性,并赋予整个历史以意义。人可以说各种各样的话语,但只有作为主体的人才说真理的话语。现代历史是知识、科学和真理一统天下的历史,而主体被看作是知识、科学和真理的基础。利奥塔对这一切都提出了挑战。他认为主体既不是知识、科学和真理的基础,也不能赋予世界以意义。福柯讲,作为主体的人是一种晚近的发明。同样,利奥塔也主张主体的地位和意义是由某种特定文化(现代文化)确定的,而主体本身则是某种特定话语(现代话语)的产物。所以,人们并不是作为主体而存在。

后现代主义的基本目标之一是消解主体。17世纪以前,基督教是最高权威,评价一切的标准是上帝制定的,而不是人制定的,从而它们是“客观的”。17世纪之后,如尼采所言,上帝死了,其位置被人所代替,标准是作为主体的人所选择的,从而也变成主观的。用康德的话说,人为自然界立法。后现代主义消灭掉主体之后,任何标准都没有了,无论是客观的还是主观的,由此必然陷入虚无主义和无政府主义。虚无主义是一种关于真理(理论)的相对主义,无政府主义是一种关于价值(实践)的相对主义。相对主义可以不要标准,但没有办法做到不要规则。于是这种没有标准的规则就变成了维特根斯坦的语言游戏,而语言游戏的规则是约定的。

在后现代主义者中,利奥塔是一位刻意强调“现代”与“后现代”的区别的理论家。按照利奥塔自己的解释,他用“现代”这个词指任何参照元话语来使自身合法化的理论,而这类元话语明确诉诸某些巨型叙事,如精神辩证法、意义解释学、理性主体或劳动主体的解放以及建立福利社会等。那么什么是后现代呢?利奥塔从否定的方面给后现代下了一个定义:后现代就是对元叙事的不信任。

利奥塔认为,后现代主义关心的主要东西是突变、非决定论、语义学悖论、精确控制的局限性和信息不完全情况下的冲突等等。与现代的基础主义、普遍主义和本质主义的科学观不同,后现代主义的科学观是非连续的、突变性的和悖谬的。后现代科学在改变着知识这个词的原有意义,它产生出的不是已知的东西,而是未知的东西。

按照利奥塔的观点,知识的核心问题是合法性。科学观不过是合法性问题的另一种表述。知识的合法性是知识的基础问题。尽管利奥塔和其他后现代主义者大张旗鼓地反对基础主义,但实际上他们避免不了基础主义的问题。在合法性问题上,现代主义与后现代主义的基本区别是什么?利奥塔认为,现代主义合法性的原则是“一致”,而后现代主义合法性的原则是“悖谬”。

从后现代主义的观点看,现代的“一致”原则是错误的。首先,“一致”是可望而不可即的。就科学知识而言,“一致”是科学家集团对某种理论作为范式的一致认同。但正如库恩在《科学革命的结构》一书中表明的那样,在科学的发展中,总会有科学家向范式挑战,破坏科学知识的稳定性,提出新的观点,建立新的规则,树立新的范式。也就是说,科学研究中永远存在着打破稳定的力量,于是永远形成不了一致。

其次,“一致”意味着恐怖主义。如果说“一致”就其知识意义而言是达不到的,那么就其政治意义而言则是不可取的。人们对于事物的看法不一致是正常的,人们有权按照自己的规则玩各种游戏。如果强求人们保持意见一致,那么这就意味着某些人的意见被压制了,而这种压制就是在实行恐怖主义。利奥塔给恐怖主义下了这样一个定义:所谓恐怖主义就是通过把游戏者排除出或威胁排除出语言游戏所得到的效能。在恐怖主义中,一个原先的反对者现在沉默不语或转而同意,不是因为他的观点被反驳了,而是因为他参与游戏的能力被威胁了。

二 异教主义政治学

虽然后现代主义思想家似乎大都讨论认识论问题,但实质上他们的基本倾向是政治性的,他们所力图表达的是反抗情绪、反抗精神和反抗意志。在这种意义上,后现代主义是一种政治学。以罗尔斯为代表的政治哲学家试图提出某种政治主张或政治理想,并且为它们提出使人信服的证明。与此不同,后现代主义理论是一种反抗的政治学。对于后现代主义的哲学家,重要的东西不是证明什么,而是反对什么;不是提出某种政治主张,而是批判某种政治主张;不是追求某种伟大理想,而是拒绝所有的伟大理想。

利奥塔的后现代主义政治学是一种异教主义(paganism)。利奥塔用“异教主义”来表达一种反正统、反权威、反特权的思想。异教主义反对以主体和理性为基础的人类中心主义,也反对以西方思想看待一切的西方中心主义,承认异端的合法性,在真理和价值问题上采取对所有主张一律平等的民主主义。人们可以在任何问题上做出自由的判断,没有一个统一的标准来衡量这些判断是否正确。

利奥塔的异教主义政治学的基本思想可以归纳为三个原则。第一,异教主义政治学没有标准。人们对什么是正义和非正义,可以自由地做出自己的判断。异教主义不仅自己没有评判的标准,而且反对用任何标准对人们的判断妄加评判。第二,异教主义政治学没有本质。“没有本质”意味着自由,意味着怎么做都行,意味着政治判断没有普遍性和必然性。第三,异教主义政治学没有主题。没有主题就是没有中心,就是没有共同的政治话语。政治话题没有限制,任何人都可以说他想说的,做他想做的。

由于异教主义政治学主张没有标准、没有本质和没有主题,所以在政治问题上也就无所谓一致。对于哈贝马斯,讨论或对话的最终目的是人们之间达成一致;对于利奥塔,讨论或对话的真正目的应该是不一致。因为只有不一致,人们的思想才不会僵化,才会有创造性。如果说哈贝马斯的“交往理论”试图通过对话和交流而达到人们的共同性,那么利奥塔作为后现代主义者所追求的则是异质性(heterogeneity)。异质性使一致成为不可能。同知识问题一样,利奥塔在政治问题上也坚持一种开放的体系,这个体系扩大了合理性和合法性的范围,使之能够容纳各种各样的观点。

利奥塔通过其异质性观念来强调政治话语的多样性和政治游戏的多元性。政治话语是多种多样的,它们之间的关系也是平等的,任何一种政治话语都不占据特权的地位,都不能成为君临其他话语的元话语。在利奥塔看来,政治话语实质上是一种政治的语言游戏。在政治的语言游戏中,不仅不同的语言游戏之间存在着一种不可公度性,而且在同一种语言游戏中,游戏双方之间也存在着不可公度性。现象上的多样性同原则上的多元性是一致的。利奥塔反对罗尔斯式的自由主义,认为对于政治问题或正义问题,没有始终如一的答案。异教主义的正义观是一种多元性的观念,更准确地说,是一种语言游戏的多元性观念。

政治学不仅是一种理论,而且与实践相关。政治学包含着某种改造社会的思想。利奥塔认为,没有对现存政治机构和政治制度的提问,没有对这些机构和制度的改造和完善,使它们变得更为正义,也就没有政治学。这意味着政治学的基本任务不是描述事实是什么,而是指示人们应该怎样做。在这种意义上,“政治的”就是“命令的”。异教主义政治学有什么理由来命令人们做什么或不做什么呢?按照利奥塔给异教主义所下的定义,异教主义是一种没有标准的判断。如果没有任何标准可以应用于政治判断,那么政治判断就变成了“公说公有理,婆说婆有理”。因此,利奥塔断定,没有理性的政治学,我们只能同意见的政治学打交道。但是,如果一切政治主张都仅仅是意见,而所有的意见在原则上都是可以接受的,那么人们不仅没有理由做出政治判断,而且主张这种观点的政治学本身也失去了任何存在的价值。

在这些问题上,利奥塔的异教主义政治学陷入了一种矛盾境地。这种矛盾存在于现代主义与后现代主义之间:利奥塔的基本观点和基本结论是后现代主义的,但是他讨论的问题是现代的,他接受了当代正统政治学的主题。

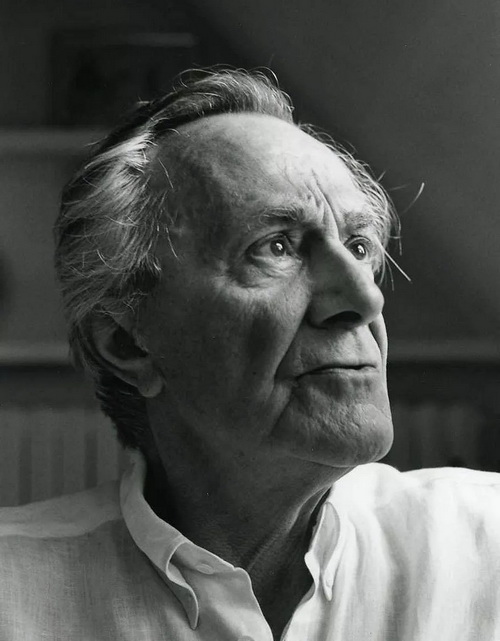

让-弗朗索瓦·利奥塔(Jean-François Lyotard)是当代法国著名哲学家、后现代思潮理论家。他在20世纪70年代末首提后现代主义一词,并以分析现代社会对人的影响而为世人所知。利奥塔对现代社会的分析非常具有穿透力,他对当代社会的政治、经济、文化和艺术等领域进行了广泛的反思和批评。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。